명분론 ()

‘명분’이라는 말이 나타나기 시작한 것은 전국시대로 보인다. ≪장자 莊子≫ 천하편에서는 유교 경전의 특징을 지적하는 가운데 “≪춘추≫는 명분을 밝힌다.”고 하여, ≪춘추≫의 기본 정신이 명분을 밝히는 데 있는 것으로 규정한다.

명분은 유교에서만 쓰고 있는 용어는 아니다. ≪관자 管子≫에서는 “관직을 정하고 명분을 밝혀 신하들과 담당자에게서 책임을 살핀다.”고 하여, 명분이 관리의 직책에 따른 책임과 연관된 것으로 말하고 있다.

≪시자 尸子≫에서는 명·분이라는 두 글자를 분석해 설명하면서 “천하를 다스릴 수 있으면 ‘분’이 이루어지고, 옳고 그름을 분별할 수 있으며 ‘명’이 정해진다.”고 하여, 다스리는 방법은 분별[分]에 있는 것으로 보았으며, 그 분별의 올바른 기준은 명목[名]에 있는 것으로 보고 있다.

≪상자 商子≫에서는 “물건을 파는 사람이 저자에 가득하지만 도적이 감히 빼앗지 못하는 것은 명분이 이미 정해져 있기 때문이다.”고 하여, 명분이 행위의 정당성을 판단하는 기준이며 행위를 규제하는 규범으로 작용하고 있음을 의미한다.

이처럼 명분은 특히 사회적 질서와 연관되는 인간의 직분이나 행위의 규범으로서 유교뿐만 아니라, 선진시대 제자백가들 사이에서 통용되던 용어이다. 명분이 특히 유교사상과 밀접하게 관련되는 것으로 파악하면서, 명분의 개념은 공자(孔子)의 정명사상(正名思想)과 상통하는 것으로 지적된다.

≪논어≫ 자로편에서 공자는 정치를 하는 데 반드시 ‘정명’으로 할 것을 강조하였다. 여기서 ‘명’은 명분을 의미하며, 정명은 ‘명분을 바로잡음’을 뜻하는 것으로 이해할 수 있다.

정명의 마땅한 근거를 설명하면서 “명분이 바르지 않으면 말이 순서가 없게 되고, 말이 순서가 없으면 일이 실지로 이루어지지 않는다.”라고 하였다. 이러한 명분의 의미는 “임금은 임금답고 신하는 신하답고 아비는 아비답고 자식은 자식다워야 한다.”(안연편)는 공자의 말에 담긴 뜻과 일치한다.

명분을 바로잡음이 실지로 일이 이루어지는 데까지 이른다는 것은 명분이 실지와 마주치게 된다는 것을 의미한다. 명분(또는 명목·명칭·말 등)과 실질을 일치시키는 것은 명실론(名實論)의 문제로서 논의된다.

명실론에는 개념적 언어와 실제의 대상을 연관시키는 인식론적 내지 논리적인 입장의 명실론과 이와 구별된 규범적인 명분과 구체적인 현실의 일치를 추구하는 명실론이 제기된다. 명분이 실질과 만나지 못하면 공허한 명분이 되고 말 것이며, 실질은 명분을 만나지 못하면 그 정당성을 지니지 못하게 된다.

유교는 인간 관계의 도덕적 질서에 깊은 관심을 보였고 이에 따른 사회제도적 규정을 하고 있는 만큼 명분의 개념은 특히 유교에서 적극적이고 다양한 의미로 제시되고 있다.

강상론과 명분

공자가 “임금은 임금답고 신하는 신하답고…….”라고 한 인간의 사회적 위치에 따른 본분의 명분 개념은 봉건적 신분 제도에서 가장 뚜렷하게 드러나고 있다.

주나라의 봉건계층으로서 천자·제후·경(卿)·대부·사·서인의 오복제도(五服制度)에서는 각 신분계층이 의복·수레·의례 등 온갖 분야에서 지켜야 할 엄격한 분수를 규정하고 있다. 이러한 분수를 지키지 못하면 참람하다는 도덕적 비난과 함께 죄를 입기도 한다.

≪맹자≫에서는 순임금이 설(契)을 사도(司徒)로 삼아 가르치게 한 인륜의 조목으로서 이른 바 오륜인 부자유친(父子有親)·군신유의(君臣有義)·부부유별(夫婦有別)·장유유서(長幼有序)·붕우유신(朋友有信)을 제시하고 있다.

≪서경≫ 순전편(舜典篇)에서 보이는 5품(五品) 또는 5교(五敎)가 바로 오륜이다. 오륜에서 보이는 부모와 자식, 임금과 신하, 남편과 아내, 어른과 아이 및 붕우는 인간 관계 속에서 한 인간이 가지는 명목이며, 이러한 명목은 각각 친·의·별·서·신의 실천해야 할 본분을 지니고 있다.

이러한 오륜이 바로 중요한 명분론적 규범 체계로 나타난다. 오륜은 유교적 도덕 의식에서는 최고의 보편적 규범인 강상(綱常)으로 인정되고 있으며, 이 강상은 명분의 기본 조건이며 중대한 조목으로 받아들여지고 있다.

오륜의 강상을 지키는 것은 바로 명분을 확보하는 것이지만, 강상의 규범을 위배하는 것은 명분을 어그러지게 하는 일이다. 명분은 봉건 계층적 질서나 인간관계의 도덕 규범으로 나타나고 있는 데 반해 노장철학의 자연주의적 입장에서는 인위적인 규범 형식에 사로잡혀 자유로움을 상실한 상태로 비쳐진다.

≪노자≫에서는 “이름이 없는 박(樸)은 하고자 함이 없을 것이며, 하고자 하지 않음으로써 고요하면 천하는 저절로 안정할 것이다.”고 하여, 명목으로 분별될 수 없는 ‘박’의 무위(無爲)를 내세우고 있다.

≪장자≫에서도 “성인은 옳고 그름을 조화시켜 천균(天鈞)에서 쉬니, 이것을 양행(兩行)이라 한다.”고 하여, 시비선악의 분별을 떠난 자연의 조화 상태는 하나의 명분만을 지키는 것이 아니라, 여러 가지 방법이 병행하는 것을 말한다.

명분 개념은 사회적 인간관계의 당위적 규범이라는 점에서 인위적인 가치 판단을 넘어서서 분별이 없는 자연에로 돌아가려는 노장사상과는 정면의 대립적 입장을 피할 수 없다.

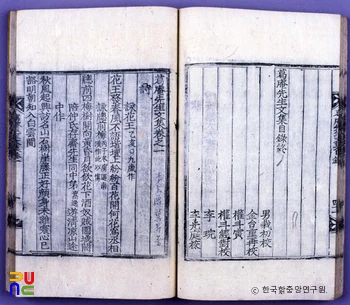

≪춘추≫와 ≪주역≫의 명분론

명분론은 장자가 지적한 바와 같이 ≪춘추≫의 기본 정신을 이루고 있다. 맹자는 공자가 ≪춘추≫를 지은 이유를 설명하면서 “신하로서 임금을 죽이는 자도 있고 자식으로서 아비를 죽이는 자도 있으니 공자가 두려워하여 ≪춘추≫를 지었다.”고 하여, 신하나 자식이 본분을 어기는 심각한 혼란을 경계하기 위한 명분론적 관심에서 저술되었음을 밝히고 있다.

이와 함께 맹자는 ≪춘추≫와 같은 역사서술을 통한 포폄은 천자의 일임을 지적하면서, 공자 자신이 “나를 알아주는 자도 ≪춘추≫요, 나를 죄 줄 자도 ≪춘추≫이다.”고 한 말을 인용하였다. 그것은 공자가 천자의 고유한 본분인 포폄의 일을 행함으로써 그 자신이 명분에 어긋나는 죄가 있음을 고백한 것이라 이해된다.

미언대의(微言大義) 내지 춘추대의(春秋大義)라 일컬어지는 것은 바로 공자가 ≪춘추≫에서 보여준 춘추필법(春秋筆法)으로서 명분론을 역사 평가에 관철한 것이다. 동중서(董仲舒)도 “≪춘추≫는 사물의 이치를 판별하여 그 명분을 바루는 것이다.”라 밝히고 있다.

≪춘추≫가 명분론의 역사적 적용이라 한다면, 이에 비해 ≪주역≫에서는 명분의 근본 원리가 제시되고 있다. ≪주역≫ 계사전의 첫머리에서 “하늘은 높고 땅은 낮으니 건(乾)과 곤(坤)이 정해지고, 높고 낮음이 베풀어지니 고귀하고 비천함이 자리잡는다.”고 말한다.

그 말은 우주론적 질서로서 하늘과 땅을 높고 낮은 것으로 인식하며, 이에 따라 인간 사회의 질서인 고귀하고 비천함이 상응해 있음을 의미한다. 봉건적 신분 질서의 고귀함과 비천함이나 남녀의 상호 관계를 존귀하고 비천한 것으로 파악하는 등 다양한 차등 현상은 명분론적 정당성을 지니는 것으로 이해된다.

이 명분론적 정당성은 하늘이 높고 땅이 낮은 것으로 파악하는 우주론적 인식에 근거를 두고 있다. 이와 함께 ≪주역≫ 이괘(履卦)에서는 “군자는 위와 아래를 분변해 백성의 뜻을 안정시킨다.”고 하였다.

여기서 ‘아래와 위를 분변한다.’는 말은 바로 봉건적 신분 사회의 명분론이 지니는 핵심적 형식인 것으로 지적된다. 유교의 명분 개념이 봉건사회의 사회 질서와 규범 체계의 기본성격인 계층적이고 상하적인 차별성을 기초로 하고 있기 때문에, 이러한 명분론이 봉건적 신분 질서를 옹호하는 구실을 하고 있는 것은 분명한 사실이다.

그러나 명분론의 입장에서 보면 신분적 분별을 하는 것은 분별을 통한 질서의 조화를 지향하는 것이다. 이러한 입장에서 명분의 상실은 사회적 혼란인 동시에 우주적 혼돈을 의미하게 된다.

순자(荀子)의 명분론

공자의 정명사상을 거쳐 맹자에 의해 강상론적 규범으로 제시된 명분론은 순자에 이르면 더욱 구체적이고 명확한 인식으로 나타난다. 순자는 인간이 동물과 다른 근본적 차이는 두 발로 걸어다니거나 몸에 털이 없는 데 있는 것이 아니라, ‘구별하는[辨] 능력’에 있는 것으로 지적한다.

생물적인 부모와 자식이나 암컷과 수컷은 실제로 인간과 동물의 양쪽 모두에서 찾아볼 수 있지만, 인간만이 부모와 자식이 친밀하고 남자와 여자를 구별하며 위와 아래를 구별할 수 있다고 본다. 순자는 인간 존재의 근본 조건으로서 구별 능력을 확인함으로써 명분 사상을 가장 잘 드러내주고 있다.

명분은 위와 아래를 분별하고 친밀함과 소원함을 분별하는 등 분별능력에서 드러나는 것으로 이해된다. 인간이 집단을 이루어서 사회 생활을 할 수 있는 근거를 ‘분수[分]’ 곧 위와 아래나 친밀함과 소원함의 분수라 보고, 분수는 의리에 따라 행할 수 있는 것이라 한다.

≪순자≫에서는 “사람의 도리는 구별보다 큰 것이 없고, 구별은 분수보다 큰 것이 없으며 분수는 예법보다 큰 것이 없고, 예법은 성왕(聖王)보다 큰 것이 없다.”고 한다. 곧 인간질서를 형성하는 구별의 원리는 분수이며, 분수의 근거는 예법임을 지적한다.

그는 또한 분수란 예법과 함께 의리에 근거해 구현되는 것이라 하여 분수와 예의를 연관시켜 파악하고 있다. 순자는 인간이 욕망에 따라 서로 다투는 데서 사회적 혼란이 일어난다는 사실을 현실 사회의 근본 문제로 밝힌다. 그는 이러한 문제를 해결하기 위해 분수를 확립할 것을 주장한다.

“성왕은 예의를 제정하여 분수를 드러냄으로써 부귀하고 비천함의 등급, 어른과 아이의 차별, 지혜로움과 어리석음 및 유능함과 무능함의 분별을 확립한다.”고 한 그의 말에서 그의 명분론적 규범이 구체화된 형식을 볼 수 있다.

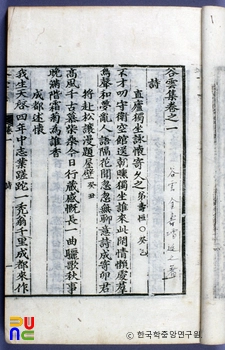

도학의 명분론

선진시대의 명분론은 송나라 때 도학자들에 의해 이론적인 쟁점이 부각되고 역사적인 이해에 철저히 적용되었다. 도학자들은 사서(四書) 연구에 관심을 가지게 되고, 특히 ≪맹자≫를 정통으로 인정해 13경(經)에 포함시키게 되었다.

여기서 맹자의 혁명론을 명분론적 입장에서 찬성할 수 있는지의 여부에 대한 논란이 일어나게 되었다. 사마광(司馬光)은 임금과 신하의 분수(君臣之分)를 인륜의 최고규범으로 절대화해 맹자가 탕왕(湯王)과 무왕(武王)이 혁명을 정당화하는 혁명론의 입장을 비판하였다.

강지(江贄)의 ≪통감절요 通鑑節要≫에서 인용하고 있는 사마광의 명분론은 “천자의 직책은 예법보다 큰 것이 없고, 예법은 분수보다 큰 것이 없으며, 분수는 명목보다 큰 것이 없다.”고 제시된다. 여기서 예법은 기강(紀綱)을 의미하며, 분수는 임금과 신하의 분수요, 명목은 공(公)·후(侯)·경·대부의 명목을 의미한다.

사마광의 <의맹 疑孟>과 이구(李覯)의 <상어 常語>도 명분론적 입장에서 맹자를 비판한 대표적 저술이다. 이구는 공자가 ‘임금은 임금답게 신하는 신하답게’ 하도록 요구한 데 비해 맹자는 누구나 임금이 될 수 있다고 주장하는 것이라 비판하였다.

이와 달리 여윤문(余允文)은 <존맹변 尊孟辨>을 저술해 맹자를 옹호했고, 주희(朱熹)는 <독여은지존맹변 讀余隱之尊孟辨>에서 여윤문의 글을 수정 보완함으로써 맹자를 변호하였다.

사마광과 이구가 임금 중심의 명분론을 내세운 데 비해, 주희는 백성과 천명이 명분의 상위에 있다고 보는 입장으로서 민본사상과 천명사상을 명분론과 조화시키고 있다.

명분론을 지배자 중심의 권위주의 논리로 전개한 사마광과 명분론을 천명론의 하위 개념으로 보는 주희 사이의 명분론에 관한 논란에서 주희의 도학이 맹자를 계승하고 있음을 보여준다.

명분은 인간이 구체적인 현실에서 자신이 위치한 자리에 합당하게 지켜야 할 분수라 할 수 있다. 따라서 인간은 현실의 다양한 상황에 상응하는 다양한 명분을 만나게 된다.

일반적으로 명분은 인간의 당위적인 행동 절차로서의 예법과 연관되고 있다. 예법은 한 인간이 구체적 인간 관계 속의 처지, 곧 분수에 상응하는 행동 규범으로 나타난다. 인간은 사회 속에서 예법을 확립함으로써 명분을 실현하고 동시에 사회적 질서를 확보하게 된다.

예법과 사회 질서의 다양한 차원에 따라 명분의 성격도 다르게 나타난다. 명분의 양상을 크게 구별해보면, 봉건적 사회 질서인 ‘신분적 명분’을 비롯하여, 도덕적 내지 법률적 정당성에 따르는 ‘명목적 명분’, 상황에 대처하는 개인적·선택적 행위로서 ‘처세적 명분’, 강상론적 신념을 생명을 바쳐 지키는 ‘절의적(節義的) 명분’, 국가 체제나 국제 질서의 정치적 정당성으로서의 ‘대의적(大義的) 명분’ 등 다섯 가지로 제시해볼 수 있다.

신분적 명분

세습적 신분 제도는 봉건적 질서로서 명분의 기본 조건으로 인식된다. 천자·제후·대부·사·서인 등 오복 제도의 분수를 더욱 세분하면, 대부와 사는 다시 각각 상·중·하의 3등급으로 나뉘며, 사대부(양반)도 다시 문반과 무반으로 나뉜다.

조선사회에서는 양반·중인·양인·천인 등 네 가지로 신분을 구분하였다. 여기에 더해 적자(嫡子)와 서자(庶子)를 엄격히 나눈다. 신분을 더욱 세분화시켜서, 백성을 사·농·공·상, 곧 사민(四民)으로 나누거나, 조선 후기에서는 사대부의 유학(幼學), 중인의 교생·허통·공생, 상인(常人)의 백성·공천·사천·재인·백정의 9등급으로 나누어진다.

또한 천인에서도 노비·기생·상여꾼·혜장·무당·백정 등 칠천(七賤)이 구별되기도 한다. 모든 사람은 신분적 조건에 따라 자신의 당위적인 역할을 부여받게 되며 그것이 바로 명분을 이루고 있다. 이러한 명분을 어기는 것은 자신의 역할과 신분적 사회 질서를 거부하는 것으로 중대한 비판을 받게 된다.

하위의 신분에 있는 자로서 상위의 신분에 저항하는 행위는 반역[逆]으로 규정되어 비난과 징벌이 가해지고, 복종하는 행위는 순응[順]으로 규정되어 상을 받는 신분적 지배 질서가 확립된다. 이와 같이 신분 질서가 명분적 정당성을 부여받음으로써 명분은 엄격한 신분적 한계를 규정하는 원리로 적용된다.

신분에 따라 착용하는 의복이 다르고 의례절차나 행동양식이 다르며, 심지어 언어도 신분에 따라 다른 신분적 한계의 온갖 제약을 명분으로 강화시킨다.

명목적 명분

일에는 그 일의 실제와 목적으로서의 명목이 구별될 수 있다. 또한 그 일을 통해서 성취할 수 있는 실리와 도덕적으로 마땅하거나 법률적으로 합법적인 명목이 구별될 수 있다. 여기서 명분은 실제를 인식하거나 실리를 획득하기 이전에 그 목적과 정당성의 명목을 확인시켜준다.

실제는 아무리 불완전하더라도 명목은 항상 완전한 상태로 제시된다. 실제가 아무리 여러 가지 요인에 뒤얽혀 있더라도, 명목은 항상 가장 단순화되어 나타난다. 이와 같이 불완전하고 복합적인 요소에 얽혀 있는 실제를 명목에 맞도록 이끌어가고자 하는 요구가 바로 명분이다.

학생은 그가 공부를 잘 할 수 있는지 아닌지의 실제적 상태와 상관없이, 공부하는 것이 학생이라는 명목에 비추어 공부해야 한다는 명분적인 요구를 받는다.

선비는 배가 부르게 먹어서는 안 된다는 도덕적 명목이 있을 때 그가 아무리 배가 고프고 맛있는 음식이 먹고 싶더라도 상 위의 음식을 조금이라도 남겨놓아야 한다는 의식은 실리적 판단이 아니라 명목적 판단에 따른 것이다.

어떤 상황에서도 실리적 효율성을 생각하기에 앞서서 그 도덕적 정당성과 법률적 적합성의 명목을 찾아서 이를 근거로 결단하고 행동하는 것은 가장 일반적인 명분론의 형식이다.

처세적 명분

한 개인이 정부의 관직에 임용되거나 사회에서 일정한 직위를 갖는다는 것은 그 정부와 사회 기관의 정당성에 대한 긍정적 인식이 있어야 한다. 그런 인식이 없다면, 자신이 활동하는 공공기관의 정당성 여부에 전혀 무관심하거나, 아니면 그 기관이 부당함을 알고서도 참여한 것이 된다.

부당함을 알고서도 참여했다면 부도덕한 것으로 평가될 수밖에 없고, 정당성에 관심을 가지지 않았거나 무시했다면 실리적일 수는 있겠지만 명분적인 정당성을 확보할 수는 없다. 한 인간이 자신의 정당성을 온전하게 실현하기 위해서는 자기 행위의 동기를 정당하게 해야 할 뿐만 아니라, 자신이 행동하게 될 환경의 정당성을 확보하여야 한다.

한 의사가 아무리 객관적인 의학 지식에 따라 의술을 시행했다고 해도 불법 단체에서 행한 의술이라면, 그 정당성을 온전하게 확보하기는 어렵다. 한 사회의 이념적 정당성에 비추어볼 때, 어떤 정부나 사회단체가 부당한 것임을 알면서도 그 속에 참여해 권력과 이익을 향유했다면 이러한 태도는 처신의 명분적 정당성에 크게 위배된다.

따라서 인간은 당면한 사회적 조직에 대해 처신하는 방법으로서 그 조직이 정당하면 나아가서 참여하고, 부당하면 그 조직을 정당하게 개조하기 위한 투쟁을 하거나 그렇지 않다면 그 조직을 떠나서 물러나야 한다는 것이 명분론의 처세적 원리이다.

절의적 명분

명분은 일반적으로 도덕적 정당성에 근거하고 있다. 이러한 도덕적 정당성의 전통적 기본 규범은 ‘삼강오륜’으로 대표되는 강상론으로 인식되었다. 강상의 가장 큰 조목은 부모와 자식, 임금과 신하, 남편과 아내 사이의 규범이다. 이러한 강상의 규범은 인륜(人倫)이요, 천륜(天倫)이다.

인륜이기에 인간이 인간노릇을 할 수 있는 근본 조건이요, 천륜이기에 인간이 벗어날 수 없으며 인간에게 부여된 절대적 명령이다. 충(忠)·효(孝)·열(烈)의 덕목은 일상적인 행동 규범으로서 실천되는 것이지만, 이 규범들의 실천이 중대한 위기를 만나게 되면 생명을 바쳐 이 규범들을 지키도록 요구된다.

국가 존망의 위기를 당하거나 왕위 찬탈의 위기를 당했을 때 생명을 바쳐 이를 막는 것은 명분에 합당한 순절(殉節)의 의리이다. 만약 이 위기를 막지 못하면 마땅히 침략자나 찬탈자에게 저항하며 타협을 거부하는 것이 절의를 지키는 길이다.

부모에 효도하기 위해 생명을 바치게 되는 극단적 상황은 너무 특수해 크게 문제삼지 않으나, 특히 부인이 남편을 위해 생명을 바쳐 정절을 지키는 경우는 전통 사회에서 매우 중요시되는 절의적 명분 의식이다. 나라를 지키다 생명을 잃는 순국(殉國)이나 진리를 옹호하다 생명을 잃는 순도(殉道)는 역사 속에서 가장 추존되어온 절의적 명분의 표출이라 할 수 있다.

대의적 명분

‘춘추대의’의 개념에서도 드러나고 있는 것처럼, 국가의 기본 체제나 국가 간의 질서는 가장 범위가 크고 중대한 문제이므로 대의(大義)로서 명분적 규범이 되고 있다.

춘추시대에서는 봉건적 체제를 그 나라와 세계가 지켜야 할 최고의 정당성으로 받아들였으며, 오늘날 사회 체제의 기본 원리를 이루는 민주주의는 우리 시대의 대의적 명분으로 받아들여질 수 있다. 대의적 명분은 한 사회에서 가장 광범하고 근본적인 중대한 규범을 이루는 것으로 인정된다.

그러나 현실에서는 이 대의적 명분이 구체적인 작은 명분들과 상충을 일으키는 경우가 드물지 않다. 만약 어떤 대의적 명분이 구체적인 명분들과 상충될 때는 마땅히 이 대의적 명분을 우선시켜야 할 것으로 이해한다.

특히 한 국가나 사회 체제의 정치적 정당성은 다른 모든 구체적 문제들의 기초가 된다는 의미에서 대의적 명분으로서의 비중을 지닌다. 일상 생활에서 ‘대의명분’을 일컫는 것은 다양한 명분의 형식을 포괄적으로 가리키는 경우라 할 수 있다.

대의명분은 꼭 국가나 국제 사회의 체제와 연관된 정당성이 아니더라도, 구체적 사건에서 성립하는 다양한 작은 명분들을 넘어서 성립하는 정당성으로서 가장 일반성을 지니고 비중이 큰 명분을 가리키는 경우가 많다.

우리 나라의 전통 사회는 역사적으로 경험했던 많은 문제에 대응하는 과정에서 명분론적 가치기준을 적용했던 풍부한 사례를 많이 지니고 있다.

특히 조선시대에 들어오면 유학의 이론적 인식수준이 높아지면서 명분론에 관한 체계적 주장을 하거나 논설을 저술한 경우가 상당수 보인다. 명분론적 이해의 전통을 삼국 및 고려시대와 조선시대로 크게 나누고 명분론의 이론적 인식을 별도로 소개하였다.

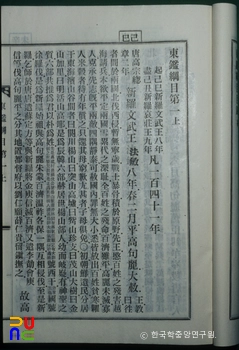

삼국·고려시대의 명분론

중국의 사료인 ≪위략 魏略≫에 기록된 자료에 의하면, 전국시대에 연(燕)나라가 스스로 왕이라 칭하고 조선을 침공하자 조선도 왕이라 칭하며 연나라에 반격하면서 ‘주(周) 왕실을 높이기 위해서’라고 반격 이유를 제시하였다 한다.

이것은 삼국시대 이전 우리의 고대 국가가 침략자를 방어하는 명분을 춘추대의로 인식되는 존주론(尊周論)으로 제시한 것이다. 삼국시대는 국가 간의 긴장과 갈등이 빈번한 시기였던 만큼 충성과 용기의 규범에 근거한 절의적 명분이 강하게 제기되었다.

동시에 신분적·권위적 차이를 넘어서 보편적 정당성을 지닌 명분이 사회질서의 건전한 기초로 작용되고 있음을 보여준다.

고구려 유리왕이 이웃 황룡왕에게 힘을 과시한 일을 책망하고 자결하라는 명령을 전하는 사신을 태자 해명(解明)에게 보내자, 태자는 “부왕이 나를 불효자라 하여 칼을 주어 자결하게 하시니 어찌 아버지의 명령을 어길 수 있으랴.” 하면서 주위의 만류를 뿌리치고 자결하였다.

여기서 아버지의 명령을 절대적인 대의명분으로 지키는 태도를 엿볼 수 있다. 고구려의 을파소(乙巴素)는 재상에 임명되었을 때, “때를 만나지 못하면 은둔하고 때를 만나면 벼슬하는 것은 선비의 떳떳한 일이다.”고 밝힘으로써 선비가 한 시대에 나아가고 물러나는 처세적 명분을 제시하였다.

고구려의 평강공주(平岡公主)는 어릴 때 부왕이 바보 온달(溫達)에게 시집보내겠다고 희롱했던 일에 대해서, “필부도 식언(食言)을 하지 않으려 하거늘 하물며 지존하신 임금님이겠습니까. 그래서 ‘임금은 희롱하는 말이 없다.’고 합니다.”고 말하며, 부왕의 명령에 따르기를 거절하였다.

대의명분에 따라서 임금의 명령이며 아버지의 명령도 거절하는 확고한 명분의식을 찾아볼 수 있다. 도가사상의 격언이 매우 유용한 명분적 규범으로 쓰여지기도 하였다. 예를 들면, 을지문덕(乙支文德)이 수나라 장수 우중문(于仲文)에게 보낸 시에서 “넉넉한 줄 알진대 그만둠이 어떠리(知足願云止).”고 하였다.

또한 백제의 근구수왕이 태자 때 고구려의 군사를 추격하는데 장군 막고해(莫古解)가 ≪노자≫의 말을 인용해, “넉넉한 줄 알면 욕되지 않고 그칠 줄 알면 위태롭지 않다(知足不辱知止不殆).”고 한 간언에서도 전쟁터에서 진군을 정지시키기 위한 명분을 발견할 수 있다.

백제의 성충(成忠)이 국가 존망의 위기를 당해, “충신은 죽어서도 임금을 잊지 않는다.”고 하면서 방어 대책을 진언한 것은 국가의 위기에서 신하의 절의적 명분을 밝힌 것이다.

신라의 박제상(朴堤上)은 “임금이 근심스러우면 신하가 욕되고 임금이 욕되면 신하가 죽는다.”는 말을 신하의 대의명분으로 삼아 위난에 뛰어들었으며, 일본 왕의 회유에도 불구하고 “차라리 신라의 짐승이 될지언정 왜국의 신하는 되지 않겠다.”고 주장하다가 죽음을 당해 절의적 명분을 실천하였다.

≪논어≫에서 “겨울이 된 뒤에야 소나무와 잣나무가 늦게 시드는 것을 알겠다.”는 공자의 말은 신라의 죽죽(竹竹) 등 청년 장수들이 전쟁터에서 후퇴하지 않고 당당하게 전사하는 절의적 명분을 제공하고 있다.

신라의 장수 김흠춘(金欽春)이 전쟁터에서 아들 반굴(盤屈)에게 “국가의 위기를 당해 생명을 바쳐야 충성과 효도 양쪽 모두를 온전하게 이루게 된다.”라고 한 훈계는 국가에 대한 충성의 규범과 가정에서 부모에 대한 효도의 규범이 전쟁터라는 구체적 상황에서 상충할 때 지켜야 할 절의적 명분을 제시하는 것이다.

또한 고려 성종 때 거란이 침략해왔을 때 거란장수 소손녕(蕭遜寧)과 고려의 서희(徐熙)의 담판에서도 명분의 중요성을 발견할 수 있다. 서로가 고구려의 옛 땅을 차지할 권리의 정당성을 명분으로 삼았을 때, 서희는 고려라는 국가의 명칭에서 고구려 계승의 명목적 명분을 삼고 있음을 밝혔다.

역사적으로 국가 간의 외교적 교섭이나 군사적 갈등에서 가장 우선하는 쟁점은 명분의 정당성을 확보하는 것이다. 14세기 말엽 원나라와 명나라가 교체하는 시기에 고려 말기의 정부 안에서 친원파와 친명파가 대립한 것은 국제 질서에 대한 명분론적 인식의 차이에서 오는 것으로 유학자들에 의해 친명파의 대의적 명분론이 뒷받침되었다.

조선시대의 명분론

조선시대에는 도학이 융성하게 발전하면서 강한 의리론과 정통성을 내세웠다. 그만큼 명분론에서도 절의론의 정당성과 함께 국제 질서 속에서 ‘존화양이’의 춘추대의를 내세우는 대의적 명분론이 역사의 중요한 국면에서 강력하게 제시되었다.

고려왕조의 멸망과 조선왕조의 창업은 명분론적으로 중대한 쟁점을 불러일으켰다. 조선왕조의 창업을 명분론적 입장에서 혁명으로 규정해 정당화시켰지만, 고려 말기 상당수의 관료들은 강상론을 내세워 절의적 명분을 실천하였다.

혁명론자는 조선왕조에 적극 참여해 활동하지만 강상론자는 고려왕조에 충절을 지켜 자결하거나 은둔함으로써 조선왕조를 거부하는 상반된 행동 양상을 보여주었다. 조선 초 태조부터 태종 때에는 혁명론적 명분이 강력히 제기되었다.

이에 비해 세종 때에는 한편으로 <용비어천가>를 짓는 등 혁명론적 명분을 강화시켰지만, 다른 한편으로는 ≪삼강행실도≫를 편찬하면서 충신의 항목에 조선왕조의 창업 공신들을 제외시키고, 조선왕조에 항거하거나 협력을 거부한 절의파 인물인 정몽주(鄭夢周)와 길재(吉再)를 수록하고 있는 사실에서 강상론적 명분을 제기시키고 있다.

이러한 사실은 이른바 창업기(創業期)를 지나서 수성기(守成期)에 접어들면서 조선 사회 안에서 명분론의 중요한 전환이 일어나고 있음을 보여준다. 사실상 세종 이후에는 강상론 내지 절의론이 명분론의 기준으로 확립되었다.

혁명론과 강상론의 명분론적 대립은 조선 사회 전반기에서 중요한 정치 사회적 의미를 지니고 있다. 공훈을 존중하고 대대로 정부에 중요한 관직을 맡아서 정치 세력을 형성한 훈구파와 절의를 숭상하며 도학적 수양에 힘쓰는 사림파로 양극화되어 첨예한 대립이 나타나게 되었다.

특히 어린 단종의 숙부인 수양대군(首陽大君 : 뒤의 세조)이 선양(禪讓)을 표면의 명분으로 내세우면서 왕위를 찬탈하는 사건에 대해, 왕위 찬탈에 협조하고 세조의 조정에 나가서 관직을 지낸 인물들의 현실론적 명분과 왕위찬탈에 항거해 복위를 꾀하다가 희생당한 사육신이나 세조의 조정에 나가기를 거부한 생육신 등의 결의론적 명분은 완전히 상반된 입장을 취하게 되었다.

정몽주에서 길재를 거쳐 사림파의 학통을 이은 김종직(金宗直)은 세조의 왕위 찬탈을 풍자해 비난하는 <조의제문 弔義帝文>이라는 시를 지었다. 그의 제자 김일손(金馹孫)이 그 시를 사초(史草)에 실었다가 마침내 수많은 선비들이 희생당하는 무오사화를 초래하였다.

사림파의 선비들이 지속적으로 절의론적 명분을 명백하게 제시하는 데 비해, 훈구파의 관료들은 현실론적 명분을 취하고 있기 때문에 명분론의 도덕성이 약하지 않을 수 없었다. 이에 따라 훈구파가 권력의 힘을 빌려 선비들을 제거하는 참혹한 사화를 잇따라 일으킨 것도 사실상 명분의 허약성을 힘으로 해결하려는 데서 발생한 현상이다.

조광조(趙光祖)는 중종반정의 공신들 가운데 공신의 명목에 적합하지 않은 인물들을 심사해 거짓 공훈을 삭탈하는 작업을 일으켜 명분을 바로잡음으로써 사회 기강을 수립하고자 하였다.

임금이 오랑캐를 대하는 도리에 어긋난다 하여 변경을 노략질하는 여진족 추장을 잡기 위한 군사의 출동을 반대한 사실도 조광조가 군사적 전술보다 대의명분을 앞세우고 있음을 보여준다. 조광조가 군자와 소인을 엄격히 분별하고, 의리와 이욕을 예리하게 나누고 있는 것도 명분의 정당성을 확인하려는 데 뜻을 두고 있는 것이다.

사림파의 선비들은 선조 이후 실제로 정치를 담당하면서 스스로 군자와 소인을 분별하며 붕당을 형성하였다. 동인과 서인으로 갈라져 서로를 소인이라 비난하는 당파적 분열은 명분의 엄격성을 지나치게 자의적으로 적용시키는 데서 오는 폐단이라 할 수 있다.

조선 후기의 병자호란 때에 청나라 태종에게 항복했던 사건은 명분론적으로 중요한 쟁점을 일으켰다. 병자호란에 임금과 신하들이 남한산성에서 항전할 때에 김상헌(金尙憲)·정온(鄭蘊)·홍익한(洪翼漢) 등은 화친을 거부하고 임금과 신하가 성을 지키다 함께 죽을 것을 요구하며, 나라가 멸망하더라도 불의한 침략자에게 항복할 수 없다는 척화론(斥和論)을 주장하였다.

이에 비해 최명길(崔鳴吉) 등은 침략자들에게 항복해 신하로서 섬기더라도, 화친을 맺어서 백성의 희생을 줄이고 나라의 명맥을 보존하자는 주화론(主和論)을 내세웠다. 그 당시 몇 차례 번복을 하다가 마침내 항복함으로써 주화론이 채택되었다.

이때 척화론을 주장하던 김상헌과 척화 삼학사(三學士) 등은 청나라의 심양에 끌려가서 심문을 받으면서 끝까지 대의적 명분을 내세우고 절의를 지켰다. 주화론이 실리론적 입장에 선다면, 척화파는 의리론적 입장에 선다. 척화의리는 중화(中華)와 야만[夷狄]을 엄격히 분별하는 대의적 명분론에 근거하고 있다.

중화의 문화를 자부하는 조선 사회는 청나라를 야만적인 것으로 규정해 존화양이론 내지 존왕천패론의 춘추대의를 응용한 숭명배청론(崇明排淸論)을 제기하게 되었다. 병자호란 이후로 배청 의식은 춘추대의를 계승하는 것으로서 대의적 명분론을 표출하는 것이었다.

효종과 송시열(宋時烈)을 비롯한 당시의 도학자들은 배청론을 북벌론(北伐論)으로 전개하기도 하였다. 도학자들의 배청론에 나타난 대의적 명분론은 홍대용(洪大容)·박지원(朴趾源) 등 북학파 실학자들에 의해 철저히 비판을 받았지만, 이 시대의 이념으로 확립되었다.

19세기 후반에 서양과 일본의 무력침략이 가중되자 조선왕조의 문화적 자각과 더불어, 서양을 야만적 오랑캐로 규정하고 배척하는 척양론(斥洋論)·척왜론(斥倭論)을 전개하였다. 이른바 위정척사론(衛正斥邪論)도 존화양이의 춘추대의를 시대에 적용시킨 명분론적 인식이다.

일본의 무력 위협 아래 개항한 이후, 정계는 서양문물을 수용하려는 개화파와 전통문화를 수호하려는 수구파로 나뉘었다. 이에 따라 역사적 상황에 대처하는 보수와 진보의 명분론적 입장이 양극적으로 대립을 보였다.

갑오경장 이후 신분제도가 붕괴되고 중국 중심의 천하관이 해체되며, 평등하고 합리적인 사회를 추구하고, 실용성과 능률성이 존중되었다. 이러한 상황에서 수구파의 대의적 명분론이 지닌 형식은 비현실적이고 전근대적이며 사대주의적 예속으로 비판을 받았던 것이 사실이다.

그러나 의병운동으로 항거하거나 일본의 통치 정책을 거부해 일본의 국권찬탈에 저항하는 가장 강력한 힘은 수구파의 명분론적 전통에 근거한 신념에서 발생했음을 본다. 명분론의 양상은 시대와 가치관에 따라 변하는 것이 사실이지만 어느 시대에서나 그 시대의 명분이 없을 수 없으니 명분 의식은 한 사회의 체제와 도덕 의식의 기준을 제공해주기 때문이다.

명분론적 신념과 실천은 일찍부터 강하게 나타났지만 이론적 이해를 보여준 것은 조선시대 유학자들 사이에서라고 할 수 있다. 세조의 왕위 찬탈에 대한 항의로 관직에 나가기를 버렸던 생육신의 한 사람인 김시습(金時習)은 <명분설 名分說>이라는 논설로써 명분론적 인식을 서술하고 있다.

그는 명분의 명(名)은 천자·제후·공경·대부 등 신분적 명목이요, 분(分)은 상하와 존비 및 귀천의 분별을 말하는 것이라 규정한다. 그는 명분을 예절과 연결시켜서 파악해, 명분이 있어도 예절이 없으면 기강과 법도를 지킬 수 없어서 명분도 공허한 도구에 떨어진다고 지적한다.

또한 그는 명분의 상하분별에서 위와 아래의 관계를 머리·눈에 대한 손·발의 관계나 가지·잎에 대한 줄기·뿌리의 관계에 비유해 유기적 연관성을 강조하였다.

그의 명분론적 이해는 전반적으로 ≪주역≫을 통해, 천지가 명분을 결정하는(定名分) 우주론적 근거를 확인하고, ≪춘추≫를 통해 성인이 명분을 닦고(修名分), 역사서에서 명분을 바로잡는(正名分) 역사적 행적을 검토하는 것이라 할 수 있다.

명분과 기강의 연관성에 대한 인식은 특히 근세에 활동하던 여러 유학자들의 논설에서 자주 보인다. 한 예로 한말의 유학자 이병규(李秉珪)의 <시무요의론 時務要宜論>에서는 그 첫머리에 “명분을 바로잡아 기강을 세운다(正名分而立綱紀).”는 요목을 들고 있다.

여기서 그는 공자의 정명사상을 명분의 기본 문제로 확인하며, 나아가 “명분이 문란하면 기강이 무너지고, 따라서 나라도 반드시 망하게 된다.”고 밝히고, 당시 국가존망의 위기를 해결하는 최우선의 과제도 “명분을 범하고 임금을 무시한 죄를 밝혀야 한다.”고 강조한다.

이에 비해 중화와 오랑캐의 분별에 따른 대의명분을 주목해 두 영역이 각각의 질서에 따라 영역을 지키는 것을 명분의 정신으로 보는 입장이 있다. 이황(李滉)은 <걸물절왜사소 乞勿絶倭使疏>에서 군신·상하를 분별하는 명분이 없는 것을 오랑캐라 규정하고, 중화와 오랑캐 사이의 대의명분을 혼동할 수 없는 것으로 본다.

여기서 그는 오랑캐인 왜(倭)를 예의와 명분의 도리로써 나무라는 것은, 짐승을 독려해 예법과 음악을 행하게 하는 일이라 하고, 짐승의 경우처럼 그 본성을 거슬러서 물어뜯기게 된다고 지적한다. 이처럼 그는 분별을 지키지 못하는 오랑캐에게 명분을 강요하지 않는 것으로 오랑캐에 대응하는 외교적 원칙을 제시하였다.

17세기 후반의 이보(李簠)는 명분이 안정하지 않은 데 따라 민심이 안정되지 않아 비천한 자가 존귀한 자를 넘보며, 젊은 사람이 어른을 능멸하고, 상하의 분별이 없어서 예법이 행해지지 않는 국가적 혼란의 현실 상황을 지적한다.

그는 상하를 분별해 민심을 안정시키고, 이에 따라 명분의 존중을 국법으로써 엄중히 지켰던 사회적 성격을 확인한다. 동시에 역사적으로 이이(李珥)에 의해 서얼(庶孽)이 관직에 나가도록 허용된 이후로 신분의 분별이 무너지기 시작한 현실을 제시하면서, 명분의 은폐가 민심의 불안정과 정치의 침체에 연관된다는 체제적 성격을 강조한다.

실학자들 사이에도 도학의 정통주의적 명분론을 비교적 긍정하는 인물이 있다. 안정복(安鼎福)은 ≪주역≫ 이괘의 상하를 분별해 민심을 안정시킨다는 의미를 명분의 기본 원리로서 재확인한다. 그는 명분의 분별은 인간의 판단에 따르는 주관적 판단이 아니라, 자연의 필연적 이치이며 불변적인 분수가 있다고 본다.

그는 명분과 실질을 연결시켜서, 명분을 바르게 하는 것이 실지에 힘쓰는 것이라는 말을 확인한다. 나아가 그는 ≪춘추≫에서 이른바 명칭[名]과 도구[器]는 명분의 두 가지 장치로서 임금이 맡아서 정치를 하는 기본 방법임을 지적한다.

여기서 명칭은 작위로서 신분의 상하를 분별하는 명분이며, 도구는 신분에 상응하는 거마와 의복 등을 갖추는 예법을 의미한다. 이규경(李圭景)도 <기강명분변증설 紀綱名分辨證說>에서 기강과 명분이 없으면 삼강오륜의 도덕이 무너질 것이라 하여, 기강과 명분이 서로 연관되며 동시에 도덕규범의 근거가 됨을 밝히고 있다.

그는 국가의 존립이나 인간의 존재의미도 이 명분에 있는 것이라 지적하고, 또한 말의 고삐나 배의 키에 비유해 기강과 명분을 잃으면 사회제도가 혼란에 빠지거나 뒤집힐 것이라고 강조한다. 이에 비해 정통주의적 명분론을 새롭고 비판적인 시각에서 논의하는 실학자들이 있다.

정약용(丁若鏞)은 신분적 명분론을 비판해 <서얼론>에서는 부모를 부모라 부르지도 못하게 하는 서얼차별의 명분론을 비판하고, 서얼의 벼슬길을 막을 것이 아니라 정승도 시킬 수 있어야 한다고 주장하였다. 또한 그는 <통색의 通塞議>에서는 신분과 지방과 적서의 차별을 철폐해 인재 선발을 하도록 요구한다.

<탁발위론 拓跋魏論>에서는 화이론적 명분론을 비판해 오랑캐란 ‘임금이 임금노릇 못하고 신하가 신하노릇 못하는 상태(臣不臣 君不君)’라 정의해, 오랑캐나 중화가 불변적으로 고정된 것이 아니요, 명분을 실천하는지의 여부에 따라 중화도 하루아침에 오랑캐가 될 수 있고 오랑캐도 중화가 될 수 있음을 강조한다.

신분론과 화이론의 변화는 명분론의 변화를 초래하며, 동시에 명분론의 변화로 신분 의식과 화이론이 바뀐 것도 사실이다. 북학파 실학자인 홍대용은 <의산문답>에서 역외춘추론(域外春秋論)이 하늘의 시각에서 보는 것이라면, 화이론은 인간의 시각에서 보는 것이라 비판하면서 화이론을 부정하였다.

박지원은 <양반전>·<호질>·<예덕선생전> 등 소설에서 신분적 권위 의식과 명분론을 풍자적으로 신랄하게 비판하였다. 명분론은 도학의 정통주의적 입장에서 가장 적극적으로 강조되었고, 근세의 실학파에서는 과감하게 비판되는 경향이 뚜렷하다.

우리 나라 사람들이 지녔던 전통적 명분관은 기본적으로 신분 질서나 상하 의식에 따라 각각의 분수를 지키도록 규정해 사회적 역할을 제한하는 계층적 명분론의 성격을 지닌다. 동시에 개인이나 사회가 당면한 문제에 대응하는 판단이나 행위에서 정당성을 부여하는 도덕적 명분론의 성격을 지니고 있다.

먼저 계층적 명분관은 엄격한 계층적 사회 구조를 형성해 안정된 사회 질서를 유지할 수 있게 한다. 특히 가족공동체 안에서도 부모와 자녀나 부부·형제·고부 등의 사이에 나타나는 상하의 계층적 성격은 각각의 역할에 따르는 명분을 부여함으로써 가족적인 질서를 지탱해주었다.

부모의 도리나 자식의 도리, 또는 임금의 도리나 신하의 도리 등 각각이 지켜야 할 도리가 명분으로 주어지면, 이 명분은 위와 아래의 어느 쪽에도 지켜야 할 규범으로 작용한다. 명분이 계층적이라 하여 결코 윗사람에게 가볍고 아랫사람에게 무겁게 주어지는 억압적인 것은 아니다.

공동체 안에서 흔히 일어나는 억압적인 현상은 힘에 의해 강자가 명분을 소홀히 한 것일 뿐이다. 부분적인 폐단이 있는 것은 사실이지만, 크게 보면 우리 나라 사람들은 명분을 통해 힘에 의한 억압적인 사회가 아니라, 위와 아래 각각의 구성원이 그 역할의 명분적 계약을 통해 공동체의 질서와 결속을 확보해왔다.

그러나 현실적으로 전통 사회에서는 신분적 구속을 벗어나 자율성을 향유하려는 인간의 자연적 욕구를 명분적 규범으로 억제한 것이 사실이다. 또한 명분관은 기존 질서의 정적인 안정을 깨고 역동적인 변화를 추구하는 진보적 요구를 억제하는 보수적 성격을 띠고 있었다.

근대로 내려오면서 신분 제도가 동요하고 붕괴하는 과정에서 계층적 명분관도 점차적으로 타당성을 잃게 되었다. 그렇지만 아직도 우리 사회에서는 자신의 분수를 지키는 것을 미덕으로 여기면서, 도전과 모험의 진취적 태도를 부정하는 의식의 흔적은 뚜렷이 남아 있다.

“송충이는 솔잎을 먹어야지 갈잎을 먹을 수 없다.”라거나, “오르지 못할 나무는 쳐다보지도 말라.”고 말하는 우리 속담은 자신의 한정된 분수를 강조함으로써 명분론의 소극적이고 역할 제한적인 성격을 보여준다.

이에 비해 도덕적 명분관은 인간의 모든 행위에서 인간 본성에 근거하는 도덕적 정당성의 기준을 제시함으로써 강한 정의감과 신념적 용기를 이끌어내고 있다. 불의에 대한 엄격한 비판 의식과 타협할 줄 모르는 선비적인 꼿꼿한 강직성은 우리사회를 도덕적으로 건전하게 이끌어왔다.

또한 사회적인 행위의 도덕적 명분은 공동체의 정당성을 확고하게 함으로써 사회 통합의 기능을 하여왔다. 그러나 정당성의 신념이 지나치게 엄격한 비판 의식을 발휘함으로써 사회적 긴장과 분열을 초래할 수도 있다. 조선 후기의 당쟁도 명분론적 정당성의 대립에서 심화되었던 것으로 이해된다.

또한 도덕적 명분론의 관심이 지나치게 강화되면서 명분의 형식화와 체면치레가 성행하게 되고, 현실의 실용적인 관심이 쇠퇴하는 현상을 보게 된다. 이에 따라 실학파의 실용적 관심에서는 의리론적 명분론의 허구성이 비판되기도 하였다. 평등을 기본 원리로 하는 현대의 민주적 사회에서는 계층적 명분관이 적합성을 잃고 있다.

그러나 평등 사회에서도 자신의 역할이 정당성을 확보하기 위해서는 자신의 판단과 행동의 명분을 확인할 필요가 있다. 오늘의 시민 사회에서는 이에 합당한 행위의 새로운 명분이 찾아져야 함은 당연한 일이다.

또한 민주화나 경제성장, 소득재분배, 민족통일 등과 같은 오늘날 우리 사회에 주어진 구체적인 시대적 과제는 그 상황에서 특수한 명분을 제시해 우리의 다양한 행위를 제약할 수 있다. 명분의식의 건전한 작용은 한 사회를 도덕적으로 정당하고 실용적으로 생산적이게 하며, 사회를 강건하게 하고 통합시키는 기능을 갖는다.