병자자 ()

명판(明板) 『자치통감(資治通鑑)』을 자본(字本)으로 하여 주조한 것이다. 1515년 11월 2일에 홍문관 부제학 김근사(金謹思) 등이 “선조(先祖)가 주조한 동활자에 유실이 많아져서 목활자의 보충이 심해졌고, 또한 마멸이 심하여 쓸 수 없을 정도에 이르렀다.”고 진달(陳達)하였다.

그리고 이틀 후인 4일에 예조(禮曹)에 전지하여 별도로 주자도감(鑄字都監)을 설치하고 홍문관 소장의 『주문공집(朱文公集)』 · 『진서산독서기(眞西山讀書記)』 · 『주자어류(朱子語類)』 · 『자치통감호삼성주(資治通鑑湖三省註)』 · 『구양문충공집(歐陽文忠公集)』 · 『삼국지(三國志)』 · 『남북사(南北史)』 · 『국어(國語)』 · 『양서(梁書)』 · 『수서(隋書)』 · 『오대사(五代史)』 · 『요사(遼史)』 · 『금사(金史)』 · 『원사(元史)』 · 『전국책(戰國策)』 · 『이락연원록(伊洛淵源錄)』 및 사사로 간직한 『이정전서(二程全書)』 등의 책을 감독하여 인출하도록 하였다.

팔도 중에서 큰 도에는 권질의 수가 많은 책을, 작은 도에는 권질의 수가 적은 서적을 배정하여 간행하게 하고, 그 절목(節目) 및 도감의 명칭도 아울러 마련하라고 하였다. 또, 『자치통감』은 당본이 글자 모양과 크기가 알맞으니 그것을 자본으로 하여 동으로 개주(改鑄)하게 하라는 명령이 있었다.

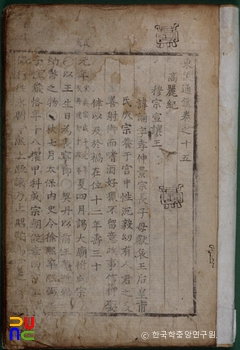

이듬해 정월 22일에 주자도감을 설치하였고, 4월 13일에는 그 업무를 맡아보았던 낭관(郎官)들에게 승직(陞職)의 상사(賞賜)가 있었다. 그러나 5월에는 심한 한재(旱災)로 주자도감이 혁파되었다.

이 때 주성된 활자의 수량이 얼마나 되는지 알 수 없으나, 1516년 정월에 주자도감이 설치되어 5월에 혁파되기까지의 주자인쇄를 병자자 신주(新鑄)에 의한 인쇄로 보고 있다.

그런데 3년 후인 1519년 7월 3일에는 시강관(侍講官) 이희민(李希閔)이 외방향교(外方鄕校)에 서책이 너무 없으니 서책을 판매하는 서사(書肆)를 설치하기를 청하였다.

또 이자(李耔) 등은 서책을 인출할 수 있는 활자의 주조를 청하였는데, 그 때 서사의 설치와 동의 사용은 금지하고 소격서(昭格署) 및 외방사찰의 유기로서 활자를 주조하게 하였다.

이 때 주조한 활자를 그 해의 간지를 붙여 ‘기묘자(己卯字)’라 일컫고 있으나, 흔히는 자체가 같은 점에서 병자자의 보주(補鑄)로 여기고 있다. 이 활자는 서사의 설치를 목적으로 더 주조했던 것으로 여겨지는데 서사는 설치되지 못하였으니 병자자와 함께 쓰였을 것이다.

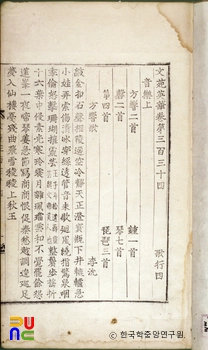

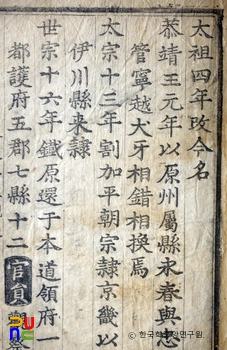

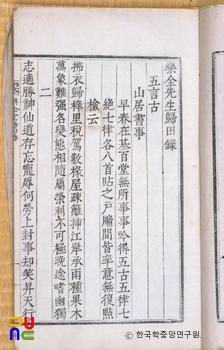

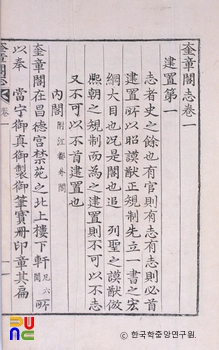

병자자의 자본이 된 것은 명판 『자치통감』으로 그 자체는 경자자(庚子字)와 비슷한데, 경자자가 자획에 보다 더 박력이 있고 예리하다.

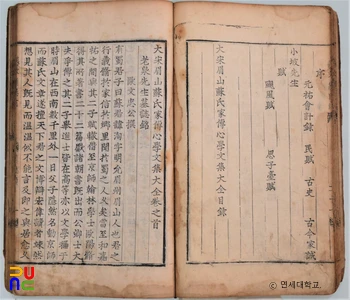

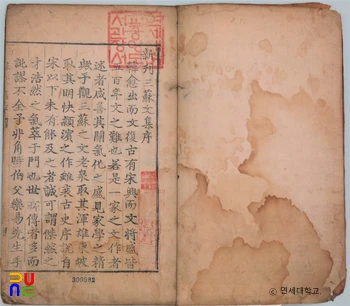

병자자는 임진왜란 이전까지 갑인자(甲寅字) 등과 함께 사용되었으며, 인본으로는 『역대병요(歷代兵要)』 · 『신편대동연주시격(新編大東聯珠詩格)』 · 『주자어류대전(朱子語類大全)』 · 『당유선생집(柳先生集)』 · 『대송미산소씨가전심학문집대전(大宋眉山蘇氏家傳心學文集大全)』 · 『영규율수(瀛奎律髓)』 · 『우재선생표주숭고문결(迂齋先生標註崇古文訣)』 · 『문원영화(文苑英華)』 등이 있다.