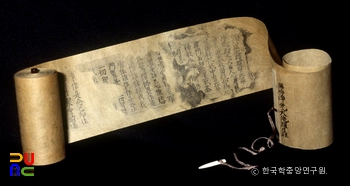

족자 ()

족자는 서화를 배접하고 장황하여 벽에 걸 수 있게 만든 물건이다. 서화의 옆면과 위아래에 염색한 종이나 비단을 붙여 장식한다. 위아래에 축을 연결한 후 상축 쪽에 고리와 끈을 연결하여 벽에 건다. 족자는 불전의 장엄을 위해 법회 때 매달아 늘어뜨린 번에서 시작되었다. 족자라는 용어는 1688년 태조 영정 모사에 대한 기록에서 확인된다. 족자는 의식용, 기록 보존용, 감상용으로 다양하게 제작되었다. 왕실 족자에는 왕의 초상을 그린 어진과 공신 초상화 등이 있다. 족자는 말고 펴는 특성이 있어 종이·비단과 같이 유연성이 있어야 좋다.

족자(簇子)는 그림과 글씨 등의 서화를 벽에 세로로 걸 수 있게 만든 것으로, 서화의 옆면과 위아래에 염색한 종이나 비단을 붙여 장식하고 위아래에 축을 연결한 후, 상축 쪽은 축목에 고리와 끈을 연결하여 벽에 걸 수 있게 만든다.

족자의 시원적 형태는 불교 장엄구의 하나인 번(幡)에서 살펴볼 수 있다. 번은 원래 인도에서 군기(軍旗)로 사용되던 것이 불교의 장엄구로 사용 범위가 확대되어 신앙적인 의식물로 자리잡은 것으로 전한다.

번은 세로로 길게 늘어뜨린 비단 깃발 같은 것으로 불전을 장엄하기 위해 불전 내의 기둥이나 법회가 진행될 때 뜰 가운데에 매달아 세웠으며, 탑의 상륜부에 매달아 늘어뜨리기도 하였다.

족자의 또 다른 시원적 형태는 중국 후난성[湖南省] 창사시[長沙市]의 초묘(楚墓)에서 출토된 주1에서도 확인할 수 있다. 백화는 원래 관을 장식하기 위한 것으로 회화적 묘사가 되어 있다. 백화의 상단부에는 축이 있었던 흔적이 있으며, 걸 수 있는 끈이 있다. 또한 좌우 모서리에 술을 달아 장식하고 있어 걸기 위한 회화의 형태, 즉 족자 형식의 전신으로 볼 수 있다.

족자는 의식용, 기록 보존용, 감상용으로 다양하게 제작되었는데, 왕실 족자에는 왕의 초상을 그린 어진(御眞)과 공을 세운 신하에게 내린 공신 초상화 등이 있으며, 왕의 글씨나 그림을 족자로 만든 것들이 있다. 족자의 장황은 왕실에 바치는 진상용(進上用)과 신하들에게 나눠 주는 반사용(頒賜用)으로 구별되며, 진상용 족자는 최상의 재료로 장황하여 봉안 의식과 같은 절차를 거쳐 왕실에 들였다.

족자는 보통 얇은 폭의 비단으로 작품 주변을 둘러 변[邊兒]을 만들고 그 위와 아래에 상회장(上繪粧), 하회장(下繪粧)을 연결한 후 경우에 따라 낙영(絡瓔)이나 유소(流蘇) 등으로 장식한다.

일반적으로 왕의 초상화인 어진이나 공신 · 사대부 초상화에서 볼 수 있는 장황이다. 또 민화나 불화와 같이 하나의 바탕 구조의 상하 단에 축(軸)만을 연결한 매우 간소한 형태도 있다. 그 외에도 계회도(契會圖)나 채용신이 그린 초상화와 같은 형식도 있다.

우리나라 족자 형식의 특징은 중국의 일색(一色) · 이색(二色) · 삼색(三色), 일본의 진(眞) · 행(行) · 초(草) · 문인 표구(文人表具) · 불화 표구(佛畵表具) · 야마토표구[大和表具] 등과 같이 일정한 규범적 유형이 있는 것은 아니다. 하지만 비교적 간소한 형식이나 비례, 쪽빛과 흰색 계열의 장황 비단의 색감 등은 화려하고 복잡한 중국 및 일본의 장황과는 다른 특색이다.

족자라는 용어는 1688년 태조 영정 모사에 대한 기록인 『영정모사도감의궤(影幀模寫都監儀軌)』와 1872년 태조와 원종의 어진 제작 과정을 기록한 『어진이모도감청의궤(御眞移模都監廳儀軌)』를 비롯하여 어진(영정) 제작 관련 의궤류에서 확인할 수 있다. 이들 의궤류에는 어진에 사용된 재료와 어진을 만드는 데 걸린 시일, 어진 족자 제작을 담당한 장인 등 다양한 정보가 기록되어 있다.

족자의 구조는 매우 간단해 보이지만, 종이와 비단, 풀, 나무 등 각각 상이한 재료들을 써서 연결하는 것이며, 말고 펴는 형태적 · 구조적 특성으로 인해 접착제로 사용되는 풀이나 종이, 비단이 유연성이 있어야 손상이 적으므로 숙련된 제작 기술을 요한다.