화첩 ()

화첩은 그림을 일정한 간격으로 접어 첩으로 꾸민 장황 형식의 서적이다. 긴 두루마리를 말고 펼 때의 번거로움을 보완하여 첩의 형태로 꾸민 것이다. 화첩은 크기가 작고 간편하여 휴대와 열람이 간편하다. 대체로 한 화첩에 10점에서 30점 정도의 그림이 들어간다. 우리나라에서는 조선 시대에 화첩이 크게 성행했다. 개인 화첩의 경우 대부분 동일 주제와 화법으로 이루어져 있다. 그래서 작가의 작품 경향과 특징을 집중적으로 파악할 수 있다. 대표적으로 강세황의 「송도기행첩」, 정선의 「장동팔경첩」, 김홍도의 「풍속화첩」 등이 있다.

첩은 두루마리의 단점을 보완하여 일정한 간격으로 접어 만든 장황 형태이며, 화첩(畫帖)은 그림을 첩의 형태로 꾸민 것이다. 두루마리는 한번 펼치면 전체를 다 보아야 하고, 중간 부분을 보고자 할 때 전체를 풀고 말아야 하는 불편함이 있다. 또한 많은 내용을 기록하려면 두루마리 지름이 크게 불어나고 여러 권으로 분책할 경우에는 보관에도 문제가 있다. 그러므로 첩은 한 장의 길이가 길어 처음부터 끝까지 전체 면을 펼치거나, 건너뛰어 읽을 때 말고 펴는 번거로움을 보완하고자 고안된 형태라고 할 수 있다.

화첩은 그림의 감상과 보관 등을 용이하게 하기 위하여 일정한 간격으로 접어 만든 장황 형태로, 족자나 두루마리에 비하여 크기가 작고 간편하여 휴대와 열람을 간편하게 할 수 있는 장점이 있다. 첩의 종류에는 한 면씩 돌리면서 펼쳐 보고 한 둘레가 끝나면 다시 시작되는 경절장(經折粧)과 경절장의 뒷면을 두 면씩 붙여 두 쪽씩 펼쳐 가며 볼 수 있는 선풍엽장(旋風葉粧)이 있다.

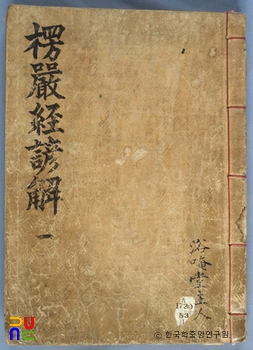

경절장은 절첩이라고도 하며 고려시대의 불경이나 사경에서 주로 볼 수 있다. 보통 본문이 긴 목록에는 경절장첩을 하였다. 가로로 긴 폭을 일정한 간격으로 중첩하여 접어 오른쪽에서 왼쪽으로 한 면씩 열어 볼 수 있게 만든 것이다. 첫번째 면과 마지막 면에 표지를 붙인다. 열람하고 싶은 부분만 간편하게 펴서 볼 수 있고, 모두 포개면 납작한 형태로 되어 휴대하기 편리하다.

선풍엽은 여러 종이를 이어서 하나의 면으로 만든 절첩이나 경절장과는 달리 반씩 접은 낱장들을 풀로 연결해서 펼쳤을 때 두 면씩 보이도록 만든 것이다. 표지를 경절장처럼 첫번째 면과 마지막 면에 각각 따로 붙이거나 하나로 싸는 방법이 있는데 한 장으로 표지를 만드는 경우 접힌 곳을 풀로 붙여 튼튼히 하기도 한다. 선풍엽의 그림 면은 반으로 접어 양면에 붙이거나 단면에 한 장씩 붙인다. 가장자리는 색지나 비단을 붙이는데 이는 그림에 직접 손이 닿지 않도록 하여 그림을 보호하기도 하며, 그림을 꾸며 장식하는 효과가 있다.

이미 그려진 그림을 수장자의 취향에 따라 작가별 · 소재별로 엮기도 하고, 그림이 그려지지 않은 상태에서 화첩으로 꾸며진 경우, 보통 같은 주제나 소재의 그림을 그려 넣었으며, 습작용 소묘만으로 구성되기도 한다. 대체로 한 화첩에 10점에서 30점 정도의 그림이 들어가며, 화면이 작을 경우 화폭의 원상태대로 꾸미고, 큰 경우에는 반을 접은 상태로 장황한다.

화첩 장황은 중국 송나라 때부터 문인들의 취향과 밀착되어 발전하였으며, 우리나라에서는 조선시대에 크게 성행하였다. 개인 화첩의 경우 대부분 동일 주제와 동일 화법으로 이루어져 있어, 그 작가의 작품 경향과 특징을 집중적으로 파악할 수 있다.

대표적인 화첩으로는 국립중앙박물관에 소장되어 있는 강세황(姜世晃)의 「송도기행첩(松都紀行帖)」, 안견(安堅)의 작품으로 전해지는 「사계산수도화첩(四季山水圖畫帖)」, 정선(鄭敾)의 「장동팔경첩(壯洞八景帖)」, 김홍도(金弘道)의 「풍속화첩(風俗畫帖)」, 임희수(任希壽)의 「초상화첩(肖像畫帖)」 등과, 간송미술관에 소장되어 있는 정선의 「경교명승첩(京郊名勝帖)」, 신윤복(申潤福)의 「신윤복필 풍속도화첩(申潤福筆風俗圖畵帖)」 등이 있다.