경저 ()

경저(京邸)는 고려시대 이래 지방 고을에서 행정 업무를 위해 서울에 설치한 연락 사무소이다. 고려시대에는 개성에 경저가 설치되어 지방에서 차출된 경주인(京主人)이 이곳에서 근무했다. 경저에서는 지방에서 올라오는 부세, 공물을 관리하고 서울에 올라온 고을민에게 숙식을 제공하는 한편 연락 사무를 병행했다. 처음에는 잡다한 역의 부과로 경주인에 차출되는 것을 꺼렸으나 경주인이 경저를 기반으로 공물 조달에 참여해 이익을 얻게 되자 조선 후기에는 경주인 자리가 비싼 값에 거래되었다.

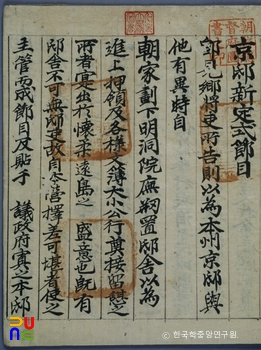

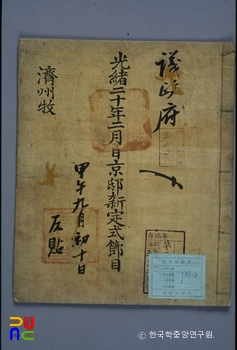

조선시대에 지방 각 고을에서는 서울에서 주4를 볼 때 숙식을 해결하거나 지방과의 연락 사무를 맡아 보는 사무소로서 경저(京邸)를 운영하였다. 본래는 고려 초 호족 세력을 견제하기 위해 그 자제를 선발해 서울에 볼모로 두고 주5이라 칭하던 제도에서 비롯되었다. 다만 고려 중기에 이미 경주인(京主人)과 경저에 관한 기록이 확인되고, 고려 말 조준의 상소에 기인과 경주인을 구분해 설명하고 있는 것으로 보아 고려 중기 이후 경저는 경주인들이 근무하는 곳으로 정착된 듯하다.

『고려사』 열전 31 조준 편을 살펴보면 “주현의 아전으로 서울에 와 있으면서 자기 지방의 일을 보는 사람을 기인(其人)이라 하는데 그들은 각처(各處)에 예속되어 노예처럼 부려져 고생을 견디지 못해 도망하는 자까지 있으며 주관 기관에서는 경주인을 독촉해 하루에 1인의 속(贖)으로 베 1필씩 징수한다.”라고 하였다. 이를 통해 볼 때 경주인은 경저에서 기인을 관리하고 이들이 도망했을 경우 대신 주1는 업무도 병행했던 것으로 이해된다.

조선시대에도 경저는 지방 각 고을의 연락 사무는 물론 공물, 주6 상납과 역(役)을 주2 등의 업무를 맡아 보았다. 이에 공물, 부세 상납을 위해 상경한 지방 향리들은 경저의 주3에서 숙박하는 것이 통례였고, 공납 물품도 경저를 통해 일차적으로 확인 절차를 거친 후 주7에 상납되었다. 이에 경주인들은 상경한, 고을의 주8와 주9들에게 돈을 꾸어 주고, 받지 못하는 일이 잦았으며, 중앙에 상납해야 하는 부세가 제때 올라오지 않아 정부 주10의 독촉에 시달리기 일쑤였다.

그러나 조선 후기에 대동법(大同法)이 확대 시행되면서 『대동사목』 내에 경주인들이 부리는 주11의 고립가(雇立價)가 책정되어, 연락사와, 각종 허드렛일을 담당하는 경저의 방자를 고용해 쓰는 비용이 마련되었으며, 경주인들끼리 계를 조직해 왕실과 정부 관서에 주12 공물을 조달하는 데 참여해 막대한 이익을 남기기도 했다. 이에 정약용은 주13의 폐단이 향리보다 심하다.”라고 하면서, 당시 경주인의 자릿값이 8,000냥에 달한다고 하였다.