김전전 ()

「김전전」은 작자·연대 미상의 가정소설이다. 1권 1책의 한문 필사본이며, 국립중앙도서관 소장본이 유일본이다. 필사기는 이 작품이 1797년에 필사되었음을 알려 준다. ‘김전’이라는 이름과 방귀 보은담 때문에 「숙향전」과의 관련성을 의심받았지만, 서사구조는 「장풍운전」의 한문본 「금선각」과 매우 닮아 있다. 「김전전」은 영웅소설에 계모형 가정소설을 교섭시켰으며, 가정소설의 주제를 구현한다. 작자층은 삽입시를 통해 추정할 수 있다. 이 작품은 유형 구조를 교섭한다는 18세기의 새로운 소설 창작 방식을 보여 준다는 점에서 의의가 있다.

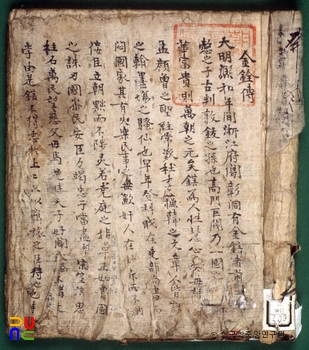

1권 1책. 한문 필사본. 국립중앙도서관 소장 유일본이다. 결미 부분의 필사기에 ‘가경(嘉慶) 2년’이라는 필사 연대가 있어 이 작품이 정조 21년(1797)에 필사되었음을 알 수 있으며, 이를 통해 이 작품이 18세기 후반에 창작되었을 것으로 추정할 수 있다. 또한 응천(凝川), 즉 지금의 밀양 지역에서 필사되었다는 기록도 볼 수 있다. 1980년 아세아문화사에서 영인한 『필사본 고전소설전집』 속에 수록되어 있다.

명나라 희화 연간(凞和年間) 절강부(浙江府) 할창동(䦪彰洞)에 사는 이부상서 김할(金鎋)은 우승상 최차성(崔奲晟)이 권력을 함부로 쓰므로, 허황(許皇)과 함께 고향으로 돌아가고자 한다. 이에 최 승상(최차성)이 김할을 주1. 그래서 김할은 죽을 지경에 이르렀으나 좌승상 허욱(許昱)의 도움으로 죽음을 면하고 귀향하게 된다.

김 상서(김할)는 자식이 없으므로 화주승에게 3만 냥을 시주하고 아들 김전(金銓)을 낳는다. 김전이 8살 때에 남만(南蠻)이 30만 대군으로 쳐들어왔다. 육군(六軍)이 권세를 부리는 최 승상을 사살하고 황제에게 간하여 김 상서를 대원수로 삼는다. 남만왕은 김 원수(김할)가 출전한다는 말만 듣고 회군하니 황제는 기뻐서 김 원수를 청기자사(靑冀刺史)로 삼는다.

난리 중에 어머니와 헤어진 김전은 팽택(彭澤)에 사는, 승상을 지낸 위지열(魏之烈)이라는 노인의 집에서 자란다. 위 승상에게는 전실 정부인의 딸 형옥(荊玉)과 후처 설씨의 아들 형백(荊伯)이 있는데, 설씨는 성품이 불량하여 형옥을 죽이고자 한다. 위 승상(위지열)은 김전을 사위로 삼는다. 위 승상이 죽자 김전 부부에 대한 설씨의 학대가 심해져서 김전은 집을 떠난다.

그는 정처없이 가다가 불쌍한 거북을 사서 강물에 놓아 살려 준다. 설씨는 김전이 없자 형옥을 재가시키려고 하는데, 이를 눈치챈 형옥이 시비 매춘(梅春)과 남복을 하고 도망친다. 한편, 김전은 거북의 도움으로 위기를 넘기고, 허 학사의 집을 찾아서 그의 아들을 가르치며 지낸다. 형옥은 꿈 속에서 돌아가신 아버지의 가르침을 받아 남편의 집으로 찾아가서 김전의 어머니 곽 부인을 지성으로 섬긴다.

이때 김 상서는 장원급제한 김전을 만나 그가 아들임을 확인한다. 한림학사가 된 김전은 먼저 팽택의 위 승상의 묘를 찾아 제사를 지낸 뒤, 설씨와 허 학사를 만나 사례한다. 이어 절강의 본부로 가서 어머니와 아내를 감격 속에 상봉한다.

이 작품은 김전이라는 성명과 주인공 김전이 거북이를 살려 주는 화소의 등장으로 인해 「숙향전」의 모방작으로 알려져 왔다. 그러나 방귀 보은(放龜報恩) 화소, 즉 거북이를 살려 주어 복을 받는 화소는 「육미당기」에도 등장하며, 설화의 형태로도 널리 퍼져 있다. 또한 세부적인 설정에도 차이가 있으므로 반드시 「숙향전」의 영향으로 볼 수는 없다.

김전의 전반부 일대기는 영웅의 일생 구조를 취하고 있다. 그러나 후반부에는 주2에 의해 선택된 사위를 박대하고 사위가 집을 떠난 후 딸을 개가시키려는, 「소대성전」 등의 작품에도 보이는 화소로 구성되어 있다. 다만, 소대성의 장모는 친모인 반면, 김전의 장모는 계모로 설정되어 있다. 이는 「김전전」이 영웅소설의 구조를 차용하면서도 가족구성원의 분리와 재합이라는 작품의 주제 의식에 맞게 작품의 후반부에서 가정소설 유형과 결합시킨 것으로 볼 수 있다. 그렇기에 「김전전」은 영웅소설이라기보다는 오히려 가정소설에 가깝다고 볼 수 있다.

「김전전」의 서사 전개는 「장풍운전」과 매우 유사하다. 「김전전」을 「장풍운전」의 한문본이자 선본(先本)인 「금선각(金仙覺)」의 서사와 비교해 보면 거의 모든 서사 단락이 유사하다는 것을 알 수 있다. 창작의 시기를 고려했을 때 「김전전」은 「장풍운전」의 한문본인 「금선각」 계열의 작품을 보고 서사를 수용한 것으로 보인다.

한편 「김전전」에 보이는 삽입시는 전기소설의 관행으로, 「김전전」의 작자가 해박한 독서 경험과 수준 높은 한문 소양을 지닌 지식인임을 추정할 수 있는 단서이다.

보통 고전소설은 18~19세기부터 여러 유형 구조가 복합적으로 교섭되며, 주로 장편 가문소설에서 나타난다. 그런 점에서 「김전전」은 18세기 후반에 유형 구조를 교섭하여 만든 작품이며, 이는 당시의 새로운 소설 창작 방식을 보여 준다는 점에서 의의가 있다.