깃

목과 어깨의 분기점에 위치하며 의복의 중심이 된다. 한자어로는 영(領)·금(衿)·금(襟)·임(袵) 등으로 쓴다.

옷 한 벌에는 반드시 깃이 있으므로 옷을 세는 단위로 영이 쓰이기도 한다. 깃은 형태에 따라 직령(直領)·단령(團領)·곡령(曲領)·반령(盤領)·방령(方領) 등이 있고, 문양에 따라 불령(黻領) 등이 있다.

또한 저고리의 깃은 세부 형태에 따라 반달깃·목판깃·반목판깃·동구래깃·당코깃 등으로 불린다. 포류(袍類)의 경우에는 직령·단령 등 깃의 형태가 곧 의복의 명칭으로 통용되기도 한다.

예를 들면 직령은 직선으로 구성된 깃을 모두 말할 수 있으나, ‘앞은 직선 깃이고 뒤는 양쪽으로 무(귀, 耳)가 넘어가게 된 옷’으로 한정해서 사용하기도 한다.

의복의 깃이 언제부터 사용되기 시작하였는지 아직 밝혀지지 않았으나, 깃의 유무를 확인할 수 있는 최초의 자료는 고구려의 고분벽화이다. 고분벽화는 4∼7세기경의 복식을 파악하는 데 귀중한 자료이나, 깃의 세부 형태를 뚜렷이 구분하기는 어렵고 대체적인 구성을 알 수 있을 뿐이다.

고분벽화에는 선(襈)을 댄 저고리가 있고, 이 선이 깃에 가까운 형태라고 볼 수 있는데, 앞단까지 연결되어 깃과 섶의 구분이 분명하지 않다. 깃이 따로 구분되어 구성된 것은 통일신라시대부터인 것으로 생각된다.

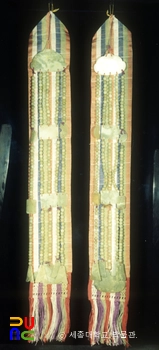

≪삼국사기≫에 보면 구서당(九誓幢)을 금색(衿色)으로 구분하였는데, 그 형태는 확실히 알 수 없다. 두 가지 색을 나타내자면 깃이 둘로 나뉘어서 달려야 할 것인데 문헌에서는 이중깃에 대한 기록을 볼 수 없고, 고려시대의 백저포 [그림 1] 와 같은 유물에서는 이중깃을 볼 수 있어 서당의 깃의 형태를 추측할 수 있다.

이러한 이중깃은 조선 초기의 철릭[天翼] 등에서도 볼 수 있으나 조선 중기 이후에는 이중깃의 유물을 거의 볼 수 없다.

깃을 형태에 따라 자세히 살펴보면, 곡령은 곡선으로 구부러진 깃을 말하며, ≪삼국지≫와 ≪후한서≫에 의하면 예(濊)에서는 남녀 모두 곡령을 입었다고 한다.

당시의 곡령이 어떠한 것이었느냐에 대해서는 학자들간에 논의가 많고, 대부분 고구려 고분벽화에서 그 예증을 찾으려고 하나 벽화 자체가 뚜렷하지 않기 때문에 어려움이 많다. 곡령의 예는 오히려 삼국시대에 건너간 것으로 알려진 일본 나라시대(奈良時代)의 옷에서 더 가까운 상태를 볼 수 있다 [그림 2] .

직령은 직선으로 곧게 생긴 깃이며, 인간이 의복을 입기 시작한 이래 가장 많이 쓰인 형태이다. 삼국시대의 고분벽화에서 볼 수 있는 선을 댄 옷도 대개 직령이 많다. 이 직령은 깃의 형태만이 아니라 옷의 명칭으로 보기도 한다.

이는 조선 후기 정동유(鄭東愈)의 설에 따른 것으로, 직령은 깃이 곧을 뿐 아니라 뒤가 상복(常服)과 같이 무가 있는 것을 말한다. 그러나 뒤에 무가 없는 옷도 깃이 곧은 것은 직령이라 하여 깃이 곧은 형태의 옷은 모두 직령의 범주에 들어간다.

삼국시대의 직령은 대개 선으로 처리되어 있고 깃과 섶이 구별되어 있지 않다. 그러한 직령은 ≪삼재도회 三才圖會≫의 삼(衫)이나 중단(中單 : 안에 입는 옷)에서 볼 수 있는데, 선이 옷단에 이르는 동안 꺾임선을 허리에서 표시하고 있다. 이들은 고려시대의 포와 깃의 꺾임선에서 유사한 형태를 나타낸다.

그러나 고려말의 유제(遺制)라 할 수 있는 ≪악학궤범≫이나, 조선 초기의 ≪국조오례의 國朝五禮儀≫의 그림에는 깃선이 옷단까지 곧게 그려져 있다.

또한, 실물로 남아 있는 고종의 곤복(袞服)이나 왕비의 적의(翟衣) 등도 깃선이 곧다. 같은 직령에도 깃선이 옷단 끝까지 곧은 것과 섶선과 만나는 곳에서 꺾인 것이 있음을 알 수 있다 [그림 3] .

유물 중에도 깃이 뚜렷하게 봉재된 옷은 깃과 섶선 사이에 굴곡선이 생긴다. 직령은 1386년(우왕 12)까지는 공복(公服)으로 착용되었으나, 조선 초기에는 서인들의 외출복으로 되었다가 말기의 두루마기에 이어 오늘날까지 전하고 있다.

반령은 깃이 둥근 것을 말하나 곡령·단령과는 구별되는 형태이다. ≪삼재도회≫나 ≪대명집례≫에서 반령의 그림을 볼 수 있다 [그림 4] . 조선시대에는 반령의 제도를 볼 수 없고 단령의 제도이다.

반령은 목이 적게 파인 둥근 깃이고, 오른쪽으로 여미게 되어 있다. 곡령도 파임이 적은 둥근 깃이나 여밈이 앞 중심부에 오는 점에서 반령과 구분된다. 기록에 의하면 중국에서는 왕의 곤복이 반령이었고, 그것은 원령(圓領)과 같다고 한다. 원령의 기록은 ≪삼재도회≫와 ≪사례편람 四禮便覽≫의 관례복(冠禮服)에서 볼 수 있다.

단령도 깃이 둥근 옷의 이름으로, 신라시대에 당제(唐制) 채용 이후에 왕이나 관원의 상복이 모두 단령으로 되었으며, 이 제도는 조선시대까지 계속되었다.

이때의 단령은 둥근 깃의 포(袍)인 상복을 뜻하는 것이 대부분이다. 그러나 단령이라 표기하지 않는 옷 중에 단령인 경우도 많다.

왕의 상복인 강사포(絳紗袍)와 공복인 곤룡포(袞龍袍)가 모두 단령이고, 제복(祭服)도 단령이다. ≪경국대전≫에는 품직(品職) 있는 자의 공복은 포로, 무품자(無品者)는 단령으로 되어 있으나, 깃의 제도는 모두 단령이다.

제복과 상복의 깃도 모두 단령이나, 제복은 의(衣)로, 상복은 사용 옷감만 표기되었다. 이 단령은 ≪악학궤범≫에 고려말과 조선 초기의 형제(形制)가 있고, 실물도 상당수 발굴되었다.

단령은 깃이 목에서 많이 파인 점이 반령과 다르고, 깃 속에 직령 깃이 드러난다. 조선 초기의 단령은 깃의 파임이 적고 깃 너비도 좁으며, 직령 깃도 조금밖에 드러나지 않는다. 시대가 내려올수록 깃이 많이 파이고 깃 너비도 넓어지며, 속의 직령 깃도 더 많이 드러나게 된다.

특히, 조선 중기까지는 겉의 단령과 안에 입는 직령을 별도로 봉재하였기 때문에 의복 한 벌을 말할 때 ‘표리(表裏)’라 하였다.

이때 단령 안에 입는 직령은 철릭·액주름[腋注音]·직령의(直領衣) 등이다. 조선 중기까지는 표리를 따로 봉재하다가 후기가 되면서부터는 직령의 깃을 단령에 붙여 간략하게 고정시켰다. 고종조 말기부터는 직령의 깃은 흉내내는 정도로 되어, 동정을 단 것 같은 형태로 되었다.

단령은 사모(紗帽)와 같이 착용하게 되고, 조선시대의 제복·공복·상복의 깃이 모두 단령인데, 사모와 착용하는 단령이라는 의복명칭은 상복을 뜻한다. 사모·단령은 일반서민 남자의 혼례복으로 착용되기도 하였다.

그 습관은 오늘날까지 남아서 양식(洋式)의 혼례 뒤 폐백 때 신랑이 착용하는 일이 일반적이다. 갑오경장 때 의제(衣制)를 간소화하면서 공식복장을 반령착수(盤領窄袖)로 바꾸었다.

또, 그 해 12월 제2차 개혁에 착수하여 조신(朝臣)의 대례복이 흑단령(黑團領)으로 간소화되었고, 양복 착용을 해도 무방하였다. 1900년에 칙령으로서 대례복 제식을 완전히 서구식 관복으로 바꾸면서 단령의 제도가 끝나게 된다.

방령은 네모난 깃을 말하며, 심의(深衣)에는 직령과 방령이 있다. 불령은 왕과 왕세자의 장복(章服 : 곤면복)의 중단깃에 불문(黻紋,{{#067}})을 수놓은 것이다. 불문은 오른쪽과 왼쪽에 각 4개씩, 뒷목 중앙에 1개를 배치한다.

이상과 같은 여러 가지 깃은 현재 모두 전하고 있지는 않다. 형태는 시대에 따라 길이·너비·깃·코·모양 등이 변한다. 깃은 의복의 전체적인 형태와 균형을 유지하면서 유행에 맞게 변천되는 것이다.