나무들 비탈에 서다

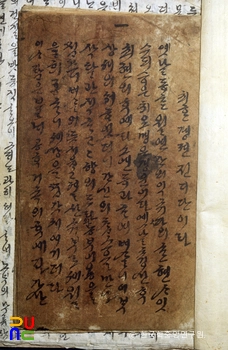

1960년 1월부터 7월까지 7회에 걸쳐 2부로 나뉘어 『사상계(思想界)』에 연재되었고, 같은 해 사상계사에서 단행본으로 간행하였다. 전쟁이라는 극한상황을 겪은 젊은이들의 전후(戰後)의 정신적 방황과 갈등을 통하여 인간 구원의 문제를 다루었다. 이 작품은 1950년대에서 1960년대에 이르는 시기의 전후문학사의 한 지표로 간주된다. 줄거리는 다음과 같다.

순수를 추구하는 이상주의자이며 결벽주의자인 동호는 휴전협정을 앞둔 1953년 칠월 열 사흗날 밤에, 중부전선의 한 전투에서 처음으로 사람을 죽이는 경험을 하게 된다. 그러나 동호는 살인에 대한 죄책감보다 생존하였다는 사실에서 희열을 맛본다. 정작 죄책감에 시달리게 되는 것은 술집 색시인 옥주에게 주1을 더럽힌 뒤 애인 장숙에 대한 순수가 더럽혀졌다고 느꼈을 때이다. 가책과 후회로 고민하던 동호가 주2인 관계를 능동적 욕구로 바꾸면서 죄책감을 잊으려 하던 중, 다른 남자와 자고 있는 옥주에게 총을 난사하여 살해하고 부대로 돌아와 자살한다.

현실적이고 행동적인 현태는 전쟁 중의 의도적인 살인에도 아무런 가책을 느끼지 않는다. 제대한 뒤로 아버지가 경영하는 회사에 다니며 현실에 충실하였는데, 수색 중에 자기가 죽인 모녀를 연상하게 된 어느날 이래로, 폭음을 하며 무위와 권태 속에서 방황한다.

이 무렵 현태와 윤구 앞에 나타난 동호의 애인 숙은 함구하려던 현태에게서 동호의 자살 원인을 끝내 알아내고 만다. 현태의 주3 아래 유서를 읽고 싶어하는 숙을 따라간 현태는 송도의 호텔에서 숙을 범한다. 그 뒤 평양집의 어린 계향의 자살을 방조한 죄로 현태는 형무소에 수감된다. 석 달 뒤 홀몸이 아닌 숙이 윤구를 찾아와 양계장에 은신처를 구하지만 이기주의자가 되어버린 윤구는 거절한다. 숙은 현태의 아이를 낳아 기르는 것이 자신이 마지막 감당하여야 할 일이라며 몸을 돌린다.

전쟁이라는 상황이 빚는 죄악과 그로 인한 죄의식이 빚는 인간의 파멸 과정이 동호와 현태라는 대립적 인간상을 통하여 그려져 있다. 초기 단편들의 유년기 인물들이 미성숙 상태에서 사회적, 정신적 성년으로 옮아가는 주4가 이 작품에서는 전쟁이라는 시련으로 나타난다. 동호의 죽음이나 현태의 좌절은 전쟁이라는 상황이 인간으로서는 결코 통과할 수 없는 절대적인 장벽임을 의미한다. 전쟁이라는 외적 상황만이 아니라 동호의 순수, 이상과 현태의 현실이라는 내적 인간성도 인간의 회복하여야 할 자아 동일성을 가로막는다. 이러한 점에서, 둘은 똑같이 죄악이라는 기독교적 원죄 의식이 이 작품을 관류한다. 숙이 전쟁의 주5인 새 생명에 대한 책임을 피력하는 마지막 장면은 작가의 「일월(日月)」(1962.1.∼5.)이라는 작품에서 ‘구원의 모색’으로 이어진다.