갯마을

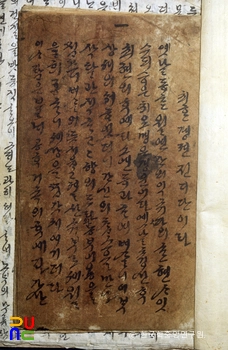

1953년 『문예(文藝)』 제19호에 발표되었고, 1956년 중앙문화사에서 발간한 단편집 『갯마을』에 수록되었다. 자연의 세계에 사는 토속적 인간상을 통해 자연과 인간의 융화를 그린 이 작품은 인간 긍정의 미학을 추구한 오영수의 대표작이다.

동해의 H라는 조그만 갯마을에 사는 해순이는 나이 스물셋의 주1이었다. 해녀인 보재기와 뜨내기 고기잡이 김가의 사이에서 낳은 딸인 해순이는 “어머니를 따라 바위그늘과 모래밭에서 바닷바람에 그슬리고 조개껍질을 만지작거리고 갯냄새에 절어서” 성장한다. 열아홉 살 되던 해 성구(聖九)에게 시집가자 어머니는 자신의 고향인 제주도로 가버린다. 남편인 성구는 해순이를 아끼는 마음에 어렸을 때부터 시작한 주2을 하지 못하게 한다. 그러나 성구가 칠성네 배를 타고 원양으로 고등어잡이를 나갔다가 영영 돌아오지 않게 되자, 해순이는 다시 물질을 하면서 가장이 된다.

어느 날 밤 잠결에 주3 사내에게 겁탈을 당한 해순이는 그것이 상수였음을 알게 된다. 그는 원래 다른 마을에서 농사를 짓고 살았는데, 두 해전 상처한 뒤 고향을 떠나와 이모집인 후리막에 와서 일을 거들고 있었다. 해순이와 상수가 그렇고 그런 사이라는 소문이 돌고 다시 고등어철이 와도 칠성네 배는 소식조차 없다. 시어머니는 아들인 성구의 첫 제사를 지낸 뒤 해순이를 상수에게 주4시킨다. 해순이가 떠난 쓸쓸한 갯마을에 고된 보릿고개가 지나고 또다시 고등어철이 돌아온다.

이후 상수는 주5으로 끌려가고, 해순이는 다시 혼자가 된다. 성구의 두 번째 제사를 사흘 앞둔 날, 바다를 그리워하는 해순의 모습을 본 시댁 식구들은 그녀가 귀신이 들렸다고 생각한다. 해순은 시댁에서 굿을 준비하는 동안 마을을 빠져나와 갯마을로 돌아온다. 그녀는 이곳에서 평생 살기를 다짐한다. 마침, 멸치떼가 드물게 있는 풍년을 맞는다.

‘갯마을’은 사회현실과 두절된 공간이며 생존하는 인간의 삶의 원형이 이루어지는 배경이자 장소이다. 또한 두 번째 남편인 상수의 징용 사건만 아니라면 시대를 짐작하기 어려울 정도의 초시간적 공간이기도 하다. 고등어철이 돌아오는 계절의 순환과 해순이가 바다로 회귀하는 것은 자연과 인간의 삶을 동일시하는 작가의 이상세계를 형상화하는 장치이다. 폐쇄적인 시대상황의 출구로서 인간존재의 근원적이고 토착적인 내면을 추구했던 1940년대 초반의 우리나라 단편소설들과 동일 맥락에 놓여 있는 작품이다. 이러한 성향이 작가의 후기 작품에서는 현대사회의 인간상실의 병리와 모순을 극복하기 위해, 오염된 도시 문명과 대비되는 건강한 원시적 자연과 농촌 공동체의 유풍에 대한 찬미로 지속된다.