말무덤 설화 (말무덤 )

「말무덤 설화」는 자신이 쏜 활과 말 중에 어느 것이 더 빠른지 시험하였다가 섣부른 판단으로 자신의 명마를 죽이고 이를 후회하며 말의 무덤을 만들어 주었다는 내용의 이야기이다. 실패한 장수나 비극적 운명의 장수 이야기에 결부된 경우가 많다. 지명 유래담이나 지형 유래담으로 전승되는 경우가 많은데, ‘말 무덤’과 연관된 지명이나 지형의 유래를 설명하는 이야기로 연행되거나 전승되고는 한다. 과거에 큰일을 도모했다가 패배한 장수나 비극적인 삶을 살았던 인물의 이야기에 결부되어 비극과 패배의 근거를 설명하는 모티프로 기능하기도 한다.

「말무덤 설화」는 자신이 쏜 활과 말 중에 어느 것이 더 빠른지 시험하였다가 섣부른 판단으로 자신의 명마를 죽이고 이를 후회하며 말의 무덤을 만들어 주었다는 내용의 이야기로, 주로 실패한 장수나 비극적 운명의 장수 이야기에 결부된 경우가 많다. 「말무덤 설화」는 지명 유래담이나 지형 유래담으로 전승되는 경우가 많은데, ‘말 무덤’과 연관된 지명이나 지형의 유래를 설명하는 이야기로 연행되거나 전승되고는 한다.

역사적으로 어떤 일을 도모했다가 패배한 장수나 비극적인 삶을 살았던 인물의 이야기에 결부되어 비극과 패배의 이유와 근거를 설명하는 모티프로 기능하기도 한다. 그러나 ‘옛날에 어떤 장수가 살았는데 그가 타던 말을 묻은 무덤 자리’라거나 ‘예전에 큰 말을 묻은 자리’라는 식으로, 간단한 지명 및 지형 유래담으로 전승되는 경우도 있다.

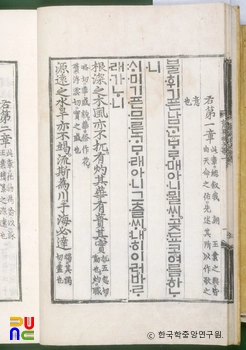

「말무덤 설화」는 대체로 구술 연행을 통해 전승되고 문헌에 기록된 각편은 많지 않다. 기록된 것이 있다고 하더라도 ‘말이 묻힌 자리’라는 간단한 유래 설명에 그치는 경우가 많다. 오래된 고분이나 봉분이 있는 지역에서 이 고분이나 봉분을 ‘말무덤’으로 설명하며 전승하는 사례를 종종 볼 수 있다.

‘용마총(龍馬塚) 주2’이나 ‘치마대(馳馬臺) 주1’ 등의 작품명으로 불리기도 하는데 전국에 걸쳐 분포되어 있다. 다만, 충청도 인근 지역이나 전라도 북부, 경기 남부 지역에서 인물 전설로 전승되는 이야기 중에 말 무덤 관련 모티프를 내포한 작품들이 조금 더 높은 밀도로 분포되어 있는 경향을 드러내기도 한다. 이런 인물전설(人物傳說)은 이괄처럼 반란을 도모했다가 실패한 인물이거나 최영이나 김덕령처럼 비극적인 운명을 맞이했던 인물에 관한 이야기가 대부분이다.

「말무덤 설화」 가운데 단순한 형태의 서사물로 전승되는 이야기들은 지명이나 지형 유래담으로서, ‘옛날에 장수가 살았는데 그 장수가 타던 말이 묻힌 자리’라는 정도의 내용으로 구성되어 있다. 일부 지역에서는 삼국시대 고분이나 오래된 석조물이 있으나 그 후손을 찾을 길 없는 봉분에 얽힌 이야기로 전승되기도 한다. 또 전승 조건에 따라 ‘말 무덤’으로 일컬어지는 지형에서 주술적 의례가 행해지거나 신이한 이적이 발생했다는 등의 이야기가 함께 전승되기도 한다. 지역에 따라서는 ‘말 무덤’이 아이를 갖게 해 달라거나 소원을 비는 주술적 공간으로 기능하기도 한다.

「말무덤 설화」는 서사적 구성을 갖춘 인물전설에 결부된 형태로 전승되기도 한다. 이런 유형의 이야기에서는 역사적 인물이 서사의 주인공으로 등장하기도 하는데, 주로 이괄과 같이 반란을 도모한 인물이거나 역적으로 처단된 인물에 결부된 이야기로 전승되기도 하고, 최영이나 김덕령처럼 뛰어난 인물이었지만 제대로 쓰이지 못했거나 억울하게 죽었거나 비극적으로 생을 마감한 인물의 이야기에 결부된 형태로 전승되기도 한다.

이야기의 내용은 대략 다음과 같다.

옛날에 한 장수가 있었는데 자신의 말이 매우 뛰어나다는 자부심을 갖고 있었다. 어느 날 자기 말의 뛰어남을 확인하고 드러내 보이기 위해, 활을 쏘아 말이 활보다 먼저 도착하는지 시험해 보기로 하였다. 시험 당일 활을 쏘고 장수가 말을 달려 목적지에 도착했는데 화살이 보이지 않았다. 장수는 말이 화살보다 늦게 도착했다고 단정짓고 그 자리에서 말의 목을 베어 버렸다. 그런데 바로 그때 화살이 뒤늦게 도달해 과녁에 꽂혔다. 장수는 자신의 성급함과 섣부름으로 아까운 명마를 잃었음을 깨닫고 크게 탄식했으나 이미 때 늦은 후회였다. 장수는 자신의 행동을 후회하며 명마를 땅에 묻어 말 무덤을 만들어 주었다. 나중에 이 장수는 큰일을 도모하는데 결국 실패하고 만다.

각편에 따라서는 말의 주인인 장수가 반란을 도모했는데 삼일 천하로 끝나고 말았다는 결말부의 서사가 덧붙기도 한다. 또한 반란을 도모했던 특정 인물에 관한 이야기로 구술하면서, 이 ‘말 무덤’ 이야기와 함께 ‘오뉘 힘겨루기’ 이야기를 연행하기도 한다. 두 이야기 모두 장수의 실패 원인이 그 자신의 성격적 결함이나 자질의 결핍에 있었던 것으로 서술하면서 바로 그 결함과 결핍을 드러내는 사건의 모티프 가운데 하나로 이 ‘말 무덤’ 서사를 활용한다.

이 유형 설화는 대체로 무명의 장수를 주인공으로 삼지만, 상당수 지역에서 역사적 인물에 관한 이야기로 전승되기도 한다. 이들 대부분은 역사적 실존 인물로, 주로 중앙 정부에 반기를 들었거나 충성을 다했으나 제대로 인정받지 못한 인물, 혹은 불우하거나 비극적이거나 불온했던 인물들이다. 백제 부흥 운동에 나섰다가 실패한 견훤(甄萱)이나 흑치상지(黑齒常之) 등에 관한 이야기가 이에 해당한다.

이야기에서 강조되는 것은 말의 뛰어남이다. 이 뛰어남은 보통의 능력을 벗어나는 역량을 보여 주는 데 그치지 않고 말의 존재 속성 자체가 신성하고 신이한 것으로 그려진다. 세속적 기준에서의 뛰어남이 아니라 세속의 경계를 넘어서는 초월적 역량에 해당하는 것이다. 그래서 이 말을 용마(龍馬)라고 부르기도 한다.

말의 존재 가치가 남다른 것으로 강조될수록 성급한 판단으로 말의 죽음을 초래한 장수의 결핍과 결함이 부각된다. 장수의 결핍과 결함은 때로 시대적 한계나 사회의 모순, 영웅을 알아보고 그와 함께 하지 못하는 민중의 한계로 의미화되기도 한다. 이런 까닭에 비슷한 주제를 구현하는 비극적 장수에 관한 이야기나 오뉘 힘겨루기 이야기 등과 함께 연행되는 사례들이 있다. 한국 구술 서사의 전통 안에서는 훌륭하고 뛰어난 인물의 성공에 대한 경외와 숭앙보다는, 능력이 있ᅌᅳᆷ에도 불구하고 제대로 쓰이지 못했거나 억울하고 비통하게 죽어간 인물들에 대한 연민과 그들을 알아보지 못한 스스로에 대한 반성의 정서가 더 강하게 드러나는 경향이 있다. ‘말 무덤’ 이야기 또한 이와 같은 이야기 연행 및 전승 주체의 정동적 경향을 암시적으로 보여 준다.