성재실기 ()

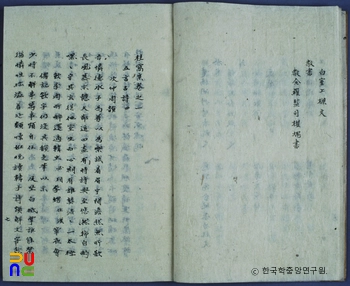

최문병의 증손 최영기(崔永基)가 편집하여 1784년(정조 8) 7대손 최덕찬(崔德燦)이 간행하였고, 12대손 최석렬(崔奭烈)이 중간하였다. 그 뒤 1982년 12대손 최기열(崔基烈)이 국역하여 개간하였다. 권두에 채제공(蔡濟恭)·장석룡(張錫龍)·장승택(張升澤)의 서문, 권말에 이광정(李光靖)·정약용(丁若鏞)의 발문이 있다.

4권 2책. 목판본. 국립중앙도서관 등에 있다.

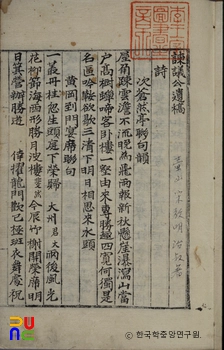

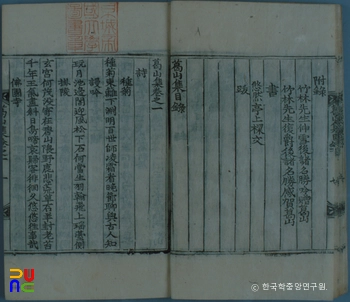

권1에 오언절구 5수, 칠언절구 10수, 서(書) 3편, 세계도(世系圖), 권2∼4에 부록으로 연보·창의록(倡義錄)·청도동고록(淸道同苦錄)·서악동고록(西嶽同苦錄)·팔공산회맹록(八公山會盟錄)·유사·행장·묘비명·묘지명·신도비명(神道碑銘)·초유문(招諭文)·상량문·봉안문·축문·통문(通文)·임진기사(壬辰記事) 등이 수록되어 있다.

시는 주로 친구를 그리워하는 돈독한 우정과 강호에서 안빈낙도하는 자신의 유유자적하고 한가로운 생활, 나라와 백성을 근심하는 우국충정 등을 주제로 하고 있다. 「춘일우음(春日偶吟)」과 「유금학산사(遊金鶴山寺)」에서는 세상의 용렬한 인사들이 강호에 숨어 사는 자신의 뜻을 알지 못함을 한탄하였다.

「춘일천변소게음(春日川邊少憩吟)」에서는 자신의 유유자적한 심사와 풍류의 마음을 신선한 비유와 질박한 시어로 그려내었다. 「대우김우련박몽량설작(待友金遇鍊朴夢亮設爵)」은 친구에 대한 그리움을 소박하고 참신한 시어로 곡진하게 표현한 수작이다. 「두곡진중답박제우당경전(杜谷陣中答朴悌友堂慶傳)」과 「제판서한공종유참왜처유감(祭判書韓公宗愈斬倭處有感)」에서는 끓어오르는 장렬하고 비장한 충정을 노래하기도 하였다.

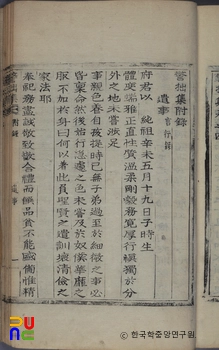

서의 「답박제우당서(答朴悌友堂書)」는 임진왜란 당시 이웃 고을의 의병장 박제우의 원병 요청에 대한 답서이다. 이 밖에 부록의 「창의록」·「청도동고록」·「서악동고록」·「팔공산회맹록」 등의 기록에는 임진왜란 당시 영남 지방의 창의에 참여한 유생들의 명단이 그 직위별로 자세히 수록되어 있다. 당시의 창의 규모, 의병들의 활동 상황, 우국충정으로 뭉친 의병들의 용감한 전투와 그들의 기상 등이 기록되어 있어, 임진왜란 당시의 실상과 상황을 파악하는 데 참고 자료가 된다.