소곡유고 ()

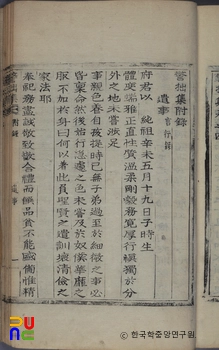

저자 자신이 생전에 10책으로 손수 편집해 두었던 것을, 1855년(철종 6) 5대손인 윤혜병(尹惠炳)·윤교병(尹喬炳) 등이 간행하였다. 서문은 없고 권말에 윤교병의 발문이 있다.

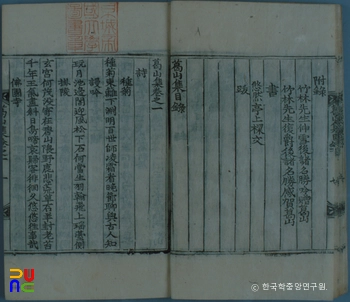

22권 11책. 목활자본. 국립중앙도서관·규장각 도서·장서각 도서 등에 있다.

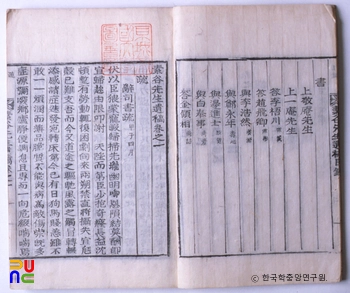

권1·2에 소(疏) 21편, 차(箚) 4편, 서(書) 31편, 권3·4에 서(序) 9편, 기(記) 7편, 발(跋) 18편, 시 15수, 잡저 33편, 제문 22편, 애사 2편, 권5∼7에 묘표 10편, 묘지명 11편, 묘갈명 12편, 신도비명(神道碑銘) 2편, 권8∼11에 행장 20편, 권12에 선적기술(先蹟記述) 16편, 유사 1편, 권13∼20에 녹(錄) 9편, 권21에 자경도(自警圖) 1편, 권22에 부록으로 행장 1편, 묘비명 1편, 묘지 1편, 제문 10편, 기문록(記聞錄) 1편 등이 수록되어 있다.

소는 대부분 사직소(辭職疏)이다. 그 가운데 저자가 초산군수(楚山郡守)로 있을 때 올린 「진초산민폐소(陳楚山民弊疏)」에서는 해이해지는 기강을 바로잡고 군민들의 민생고 해결을 위한 시정 방향의 개선책을 건의하고 있다. 서(書)는 당시의 저명인사들과 시정의 방향, 경서의 해석과 관점 등을 논의한 것이 대부분이다.

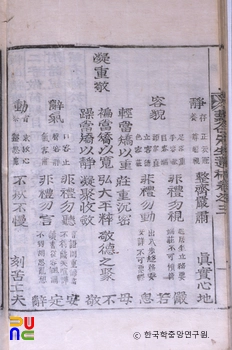

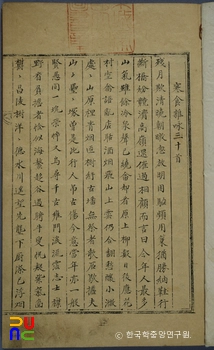

잡저 가운데 수록되어 있는 시는 대부분 당시 인사들과 주고받은 차운시(次韻詩)이다. 「자경명(自警銘)」은 공부를 하는 데 해이해지기 쉬운 마음을 굳게 하고 혼자 있을 때를 삼가서 군자의 본분을 지키기로 맹세한 글이다.

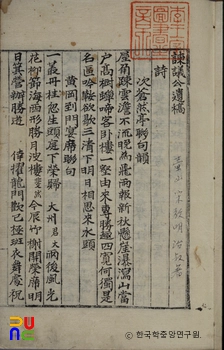

「정통설(正統說)」은 학통에 대한 견해를 밝힌 것으로, 공자에서 정자(程子)·주(朱)를 거쳐 정몽주(鄭夢周)·조광조(趙光祖)·이이(李珥)·김장생(金長生)·윤증(尹拯)까지를 정통이라고 주장하며, 자기가 윤증의 정통을 이은 것을 과시한 글이다.

「처감록(處感錄)」은 정조 즉위 당시 정후겸(鄭厚謙)의 일파로 몰려 유배당하기에 앞서 심문을 받은 내용을 기록한 것으로 자기의 처지를 변명한 것이다. 당시의 정치 상황을 연구하는 데 좋은 자료가 된다. 이 밖에 「변무록(辨誣錄)」은 그에 관련되어 투옥된 성혼(成渾)·윤선거(尹宣擧)·윤증 등의 무죄를 밝힌 것이다.

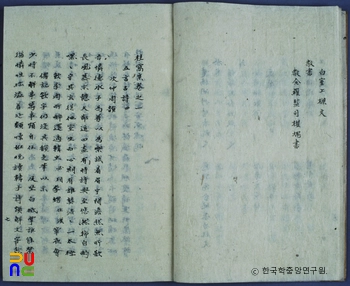

「독서수록(讀書隨錄)」과 「자경도부설(自警圖附說)」은 경서 가운데 의심스러운 부분이나 중요한 부분을 골라 주석과 해설을 가한 것을 모은 것이다. 「고주록(孤舟錄)」은 관직생활 중의 여러 일들을 일기 형식으로 서술한 글이다.