송곡유집 ()

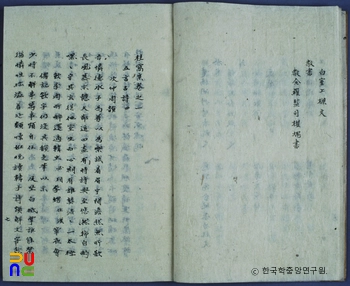

7권 2책. 목활자본. 1909년 후손 병식(炳式)·진필(震必)·진태(震台) 등이 편집, 간행하였다. 권두에 정재규(鄭載圭)의 서문이 있고, 권말에 민치완(閔致完)과 후손 화영(華永)의 발문 및 8세손 광렬(匡烈)의 지(識)가 실려 있다. 규장각 도서에 있다.

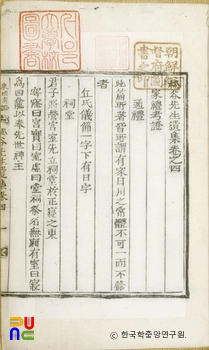

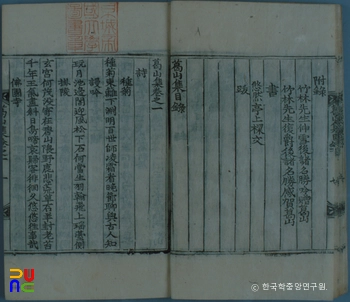

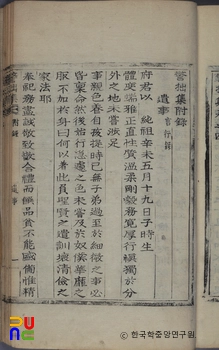

권1·2에 시 186수, 권3에 서(書) 13편, 기(記) 2편, 서(序) 3편, 발(跋) 2편, 묘지명 1편, 상량문 2편, 제문 12편, 명(銘) 3편, 사(辭) 1편, 권4∼6에 가례고증(家禮考證), 권7은 부록으로 행장·묘갈명·묘지명·서(書)·만(輓)·서산사춘추상향문(西山祠春秋常享文)·문집고성문(文集告成文) 등을 수록하였다.

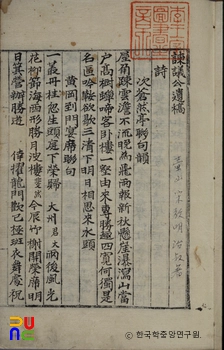

시는 다양한 소재를 통해 폭넓은 주제를 다뤘다. 우주의 구성 원리나 도학의 본질에 대한 철학적 견해, 우리나라와 중국의 선현들에 대한 흠모의 정을 차운(次韻) 등의 형식으로 작품화한 것이 특히 많다.

그밖에 구체적인 사건에 대한 자신의 처지나 감정을 토론한 작품도 있다. 또, 성현에 대한 추모(永慕), 벗과의 돈독한 우애, 언행에 대한 근신(愼言) 등을 주제로 한 「삼패명(三牌銘)」이 있다.

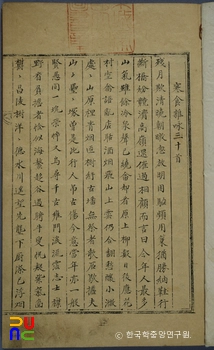

「가례고증」은 『가례』의 본문에 대한 소개, 본문의 개괄적 의미해설, 개개 어휘에 대한 주석, 세부적인 의미 분석의 순서로 이루어져 있다.

권4에는 통례(通禮)·사당(祠堂)·심의제도(深衣制度)·관례(冠禮), 혼례의 납채(納采)·납폐(納幣)·친영(親迎), 권5에는 상례(喪禮)의 초종(初終)·소렴(小斂)·대렴(大斂)·성복(成服)·분상(奔喪), 권6에는 상례의 치장(治葬)·우제(虞祭)·부(祔)·소상(小祥)·대상(大祥)·담(禫)·체천(遞遷)·거상신의(居喪新儀)·개장(改葬)과 제례의 사시제(四時祭)·초조(初祖)·예(禰)·기일(忌日)·묘제(墓祭) 등이 상세히 수록되어 있다.

중요한 부분에 대해서는 『의절(儀節)』과 『오선생예설(五先生禮說)』을 참조하여 주를 달아 놓았다. 선인들의 제례에 대한 인식과 절차에 관한 구체적 자료로서의 가치가 높다.