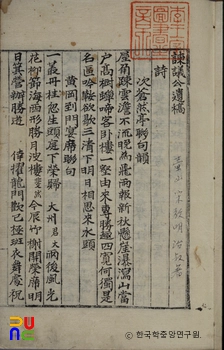

술포만고 ()

불분권 3책. 필사본. 이 책은 편집 체재가 잘 갖추어지지 않은 초고본으로 서문과 발문이 없어 편자와 필사된 연대는 알 수 없고, 필체가 여러 사람의 것이다. 규장각 도서에 있다.

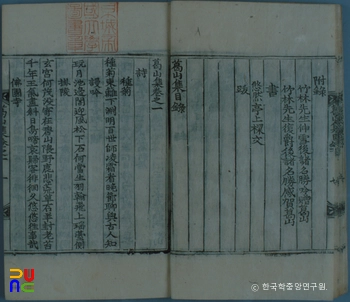

1책에 시 202수, 2책에 서(書)·상량문·정문(呈文) 각 2편, 명(銘) 4편, 제축문(祭祝文) 7편, 논(論) 8편, 설(說) 9편, 기(記) 5편, 소(疏) 1편, 서(序) 3편, 잡저 20편, 3책에 부록으로 행장 1편, 찬(贊) 3편, 명(銘)·잠(箴)·행장후서(行狀後敍) 각 1편 등이 수록되어 있다.

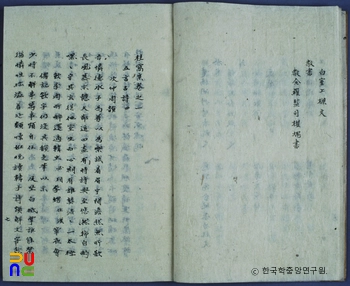

시는 영물시(詠物詩)가 비교적 많은 분량을 차지하고 있다. 특히 「애탕조(艾湯鳥)」·「정소조(鼎小鳥)」·「현조(玄鳥)」 등 금명체(禽名體) 8수는 대개 해학적인 뜻을 가진 의성어(擬聲語)로 새 소리를 흉내낸 것이 일품이다. 연작시 「점운서회(坫韻書懷)」 38수는 첩운(疊韻)으로 저자의 문학적 역량을 과시한 작품이라 할 수 있다. 「십로시(十老詩)」는 자신의 인생에 대한 회고와 반성으로 도학적 심상을 형상화시킨 작품이다.

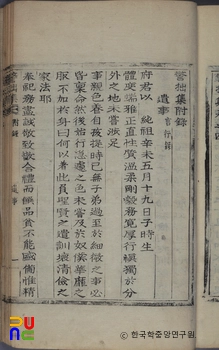

논의 「이안유자손론(以安遺子孫論)」은 방덕공(龐德公)과 유경승(劉景升)의 고사(故事)를 인용해 훈계한 글로, 은연중에 자신을 방덕공으로 비유하고 있다. 잡저의 「변신원구이의(辨申宛丘二疑)」는 문장가로 이름이 높았던 신원구가 품었던 두 가지 의문점에 대해 자신의 견해를 피력한 글이다.

즉, 중국주나라의 주공(周公)이 그 형의 모함을 받아 성왕(成王)에게 의심을 받게 되었을 때 주공이 혼자서만 걱정하고, 또한 태공(太公)과 소공(召公)이 사부로 있으면서도 왜 성왕에게 사실을 깨우쳐주지 않았는가 하는 점과 유비(劉備)가 관우(關羽)의 원수를 갚기 위해 위나라를 치는 대신 오나라를 정벌하려고 하였을 때 제갈량(諸葛亮)이 왜 대의를 위해 극구 만류하지 않았을까 하는 점이다. 저자는 이 점에 대해 주공은 대성(大聖)으로서 성왕이 그다지 어리석은 임금이 아님을 알고 있었기 때문에 스스로 깨닫게 되기를 기다린 것이었으며, 이러한 주공의 뜻을 태공과 소공이 잘 알고 있었기 때문에 말을 하지 않은 것이라 하였다. 또, 유비와 관우는 의리로 굳게 맺어진 사이였으며 유비와 제갈량 또한 같은 사이로서, 제갈량은 이미 실패할 것을 알고 있었지만 의리를 무엇보다 중히 여기고 성패에 집착하지 않았기 때문에 만류하지 않은 것이라고 하였다.

잡저에는 이밖에도 「의한장량유상산사호서(擬漢張良遺商山四晧書)」 등 대개 중국의 고사에 관한 것을 주제로 삼고 있는 글이 많다. 그밖에 「객담(客談)」·「주담(酒談)」 등의 잡문이 흥미를 끌고 있다. 「태고사권선문(太古寺勸善文)」은 저자의 종교관을 알 수 있는 글이다.