어두자음군 ()

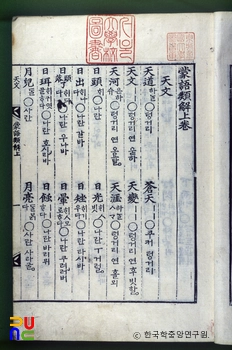

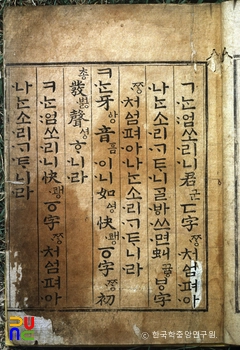

현대국어에는 이러한 자음군이 없다. 그런데 훈민정음이 창제된 뒤 이 문자로 표기된 문헌들을 보면 어두 위치에 서로 다른 둘 또는 세 초성을 나란히 쓴 예들이 발견된다. 이렇게 쓰는 법을 합용병서(合用竝書)라고 하였다. 그 예들을 크게 세 가지 계열로 나뉜다. ① ‘ㅅ’계열(ᄭᅮᆷ 夢, ○ 骨, ᄯᅥᆨ 餠 등), ② ‘ㅂ’계열(ᄠᆡ 垢, ᄡᆞᆯ 米, ᄧᅡᆨ 雙, 爆 등), ③ ‘ᄡᅠ’계열(ᄢᅮᆯ 蜜, ᄣᅢ, 時) 등.

이들이 표기 그대로 발음된 것으로 보면, 15세기의 국어에는 어두자음군이 있었다고 할 수 있다. 그러나 이들 세 계열의 표기가 어떤 발음을 반영하였는가 하는 문제에 대해서는 아직도 학자들의 의견이 구구하다. 그 중 대표적이라고 할 수 있는 세 견해를 요약해 보면 다음과 같다.

첫째, 현대국어(서울말)에서 앞의 단어들의 어두자음이 모두 된소리로 발음된다는 사실에서 이들은 15세기의 국어에서도 된소리로 발음되었으리라고 보는 견해이다. 이 견해는 된소리를 세 계열로 나누어 표기한 이유를 합리적으로 설명할 수 없는 결점을 가지고 있다.

다음과 같은 사실이 이 견해에 불리한 증거가 된다. 우선 ‘ㅷ’은 도저히 된소리라고 볼 수 없다. 그리고 15세기 문헌의 ‘ㅳ’과 ‘ㅶ’은 제주도 방언에서는 된소리가 아니라 유기음 ‘ㅌ’과 ‘ㅊ’으로 나타난다. 즉 ‘ᄠᆡ’는 ‘테’, ‘ᄧᅡᆨ’은 ‘착’으로 나타난다.

둘째, 위의 합용병서들은 모두 표기된 그대로의 자음군이라고 보는 견해이다. 즉, ‘ㅺ, ㅼ, ○’은 /sk, st, sp/, ‘ㅳ, ㅄ, ㅶ, ㅷ’은 /pt, ps, pc, pth/, ‘ㅴ, ㅵ’은 /psk, pst/를 나타낸 것으로 본다. 15세기의 표기법은 표음주의를 원칙으로 한 것이었으므로 합용병서들도 표기된 그대로 발음되었다고 보아야 한다는 것이다.

이 견해에 의하면 15세기의 국어에는 위에 적은 여러 어두자음군이 있었는데, 그 뒤에 이들이 모두 된소리로 변한 것이 된다.

특히, ② 의 ‘ㅂ’계열이나 ③ 의 ‘ㅄ’계열에 대해서는 이 ‘ㅂ’이 발음되었던 흔적이 현대국어에 남아 있다. ‘입쌀, 좁쌀’ 등은 15세기의 ‘니ᄡᆞᆯ, 조ᄡᆞᆯ’ 등에서 온 것인데, 이들의 ‘ㅂ’은 ‘ᄡᆞᆯ’의 ‘ㅂ’이 발음된 흔적이라고 할 수밖에 없다. ‘입짝, 접짝’이나 ‘볍씨, 욉씨’ 등도 ‘ᄧᅡᆨ’이나 ‘ᄡᅵ’의 ‘ㅂ’이 발음되었다고 보지 않고는 설명하기 어렵다.

셋째, ① 의 ‘ㅅ’계열은 된소리를 표기한 것이요, ② 의 ‘ㅂ’계열이나 ③ 의 ‘ㅄ’계열은 자음군을 표기한 것으로 보는 견해이다. 이 견해는 ① 의 ‘ㅺ, ㅼ, ○’의 ‘ㅅ’이 발음된 증거가 분명하지 않은 사실과, 만약 이들을 자음군으로 보는 경우 15세기의 국어에는 폐쇄음의 된소리는 없고 마찰음의 된소리(ㅆ, ○)만 있었다는 결론에 도달하게 되는 사실을 중요시한다.

한편, 어두의 ‘ㅺ/ㅼ’ 등이 된소리를 나타낸 것으로 보아야 할 예들이 15세기 문헌에 나타난다는 사실도 든다. 훈민정음 창제 당초의 문헌에는 ‘그ᅀᅳ-[牽]’와 ‘○-[擣]’였던 것이 조금 뒤의 문헌(법화경언해 · 금강경언해 · 두시언해 등)에 ‘ᄭᅳᅀᅳ-’, ‘○-’로 표기된 예들이 있는데 이들의 ‘ㅅ’을 /s/로 해석할 수는 없다. 이들 단어의 첫머리에 /s/가 첨가될 이유를 생각하기 어렵기 때문이다.

여기에 대한 합리적인 설명은 이 단어들의 어두음이 이때에 된소리로 변화하였고, 그것이 ‘ㅺ, ㅼ’으로 표기되었다고 보는 것이다. 이렇게 볼 때에 15세기의 중세국어에 일부 어두자음군이 있었음을 부인할 수 없는 것으로 보인다.

문헌의 표기법을 검토해보면, 서울말에서는 대체로 17세기초에는 어두자음군은 이미 없었던 것으로 판단된다. 위에 말한 세 계열의 표기법이 이때에 와서 크게 혼동되었기 때문이다.