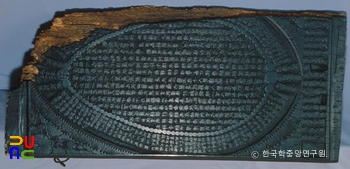

여래불적도 ()

1812년(순조12) 지리산 화엄사 안국암(安國庵)에서 개간(開刊)하였다. 크기는 세로 33㎝, 가로 75㎝, 두께 5㎝로, 1977년 전라북도(현, 전북특별자치도) 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다.

부처의 발바닥 형상을 그리거나 조각한 것을 불족적(佛足跡)이라 한다. 앞판의 불족적에는 11개의 문양(千輻輪, 卍字, 螺, 雙魚, 網縵, 梵王頂, 寶劍, 通身, 象牙華, 花甁, 月王)이 있으며 뒷판에는 염주도가 새겨져 있다. 108개의 염주 안쪽에는 불설염주경(佛說念珠經)이, 하단에는 발문(跋文)이 있다. 현재 앞판의 왼쪽 상부가 부식되어있는 상태이다.

불족적은 불상이 제작되기 이전인 무불상(無佛像)시대부터 불(佛)의 상징으로 예배되고 제작되었다. 발바닥에는 문양이 있는 것과 없는 것이 있으며 그 문양은 각기 불덕(佛德)이나 불의 위대함, 부처 자신을 상징하는 것으로 부처의 족적이 미치는 곳에 이 모든것이 나타남을 의미한다. 불족적은 부처의 유행(游行)을 상징하고 불족적을 제작, 신앙하는 것이 부처를 모시는 것과 같은 개념으로 생각되었음을 알 수 있다.

우리나라에 남아있는 불족적은 약 5점으로, 목판에 새겨진 판본의 형태이다. 형식은 상부에 ‘釋迦如來遺適圖(석가여래유적도)’라는 제목이 있고 중앙에 불족적도, 하부에 명문이 있다. 이 판본은 거의 동일하나 2가지 계열로 분류할 수 있다. 제목에 "釋迦如來遺適圖"로 ‘適’자를 사용한 것은 통도사(1170년)와 전북대학교 · 봉은사(1853년) 판본이며, ‘釋迦如來佛跡圖’로 ‘跡’자를 쓴 것은 해인사 · 갑사의 판본이다. 하부의 명문에는 불족의 연원, 장래(將來)한 사람, 제작동기, 제작시기, 시주자 등이 기록되어 있다. 이로 미루어 인도 · 중국 · 우리나라 순으로 전파된 불족에 대한 신앙의 존재를 확인할 수 있다.