용천연고 ()

1863년(철종 14) 권순경의 5대손 권주신(權周新)과 권호신(權虎新) 등이 편집·간행하였다. 권두에 이돈우(李敦禹)의 서문이 있고, 발문은 없다.

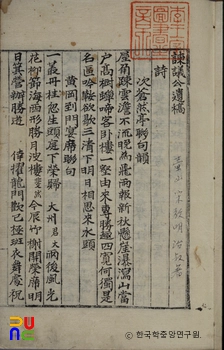

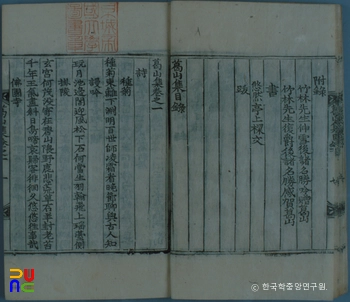

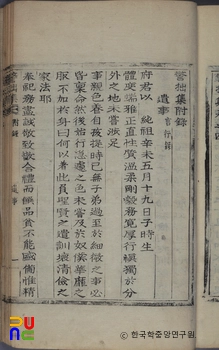

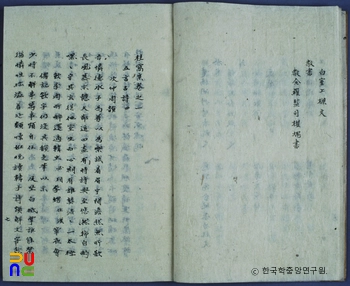

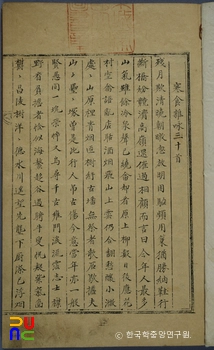

3권 1책. 목판본. 국립중앙도서관, 연세대학교 도서관, 서울대학교 도서관에 있다.

권1은 권순경의 『무와고(無窩稿)』로 시 11수, 서(書) 6편, 축문 9편, 제문 4편, 잡저 8편, 부록으로 묘갈명·행장·제문·왕복서(往復書), 권2는 권순기의 『약계고(藥溪稿)』로 시 7수, 잡저 5편, 제문 3편, 부록으로 묘갈명·행장·차운시(次韻詩)·일기(日記), 권3은 권흡의 『오헌고(梧軒稿)』로 시 13수, 제문 1편, 잡저 2편, 부록으로 행장·정문(呈文)·전(傳) 등이 수록되어 있다.

『무와고』의 시는 모두 만시이다. 서(書)는 친구들과 안부를 묻거나 예설(禮說)과 사단칠정(四端七情)에 관해 토의한 것이다. 축문은 신위이안문(神位移安文)과 고유문(告由文)이 대부분이다. 간결한 짜임새와 적절한 어휘를 구사하여 축문의 모범적인 양식을 보여주고 있다.

잡저 가운데 「부사중수기(府司重修記)」는 안동부사의 연원과 변천 과정이 잘 기록되어 있어 자료로서 가치가 있다. 「상제집략지(喪祭輯略識)」와 「문견록지(聞見錄識)」는 자신이 저술한 두 예서(禮書)의 편찬 동기를 기록한 글이다. 『문견록』은 상례(喪禮)에서 주로 융통성있게 변형된 예절에 대해 보고들은 것을 객관적으로 기록하고, 선유들의 예절과 비교하여 주석을 붙였기 때문에 예학 연구에 중요한 자료가 된다고 하였다.

「혼변례(昏變禮)」는예절이 융통성 있게 변형된 것에 대해 구체적인 예를 들어 설명한 것으로, 당시 혼례를 파악하는 데 도움이 되는 자료이다. 「기이(記異)」는 당시의 각종 전염병이나 괴질, 자연계의 이상 현상 등을 기록한 글이다.

『약계고』 중 잡저의 「약계정기(藥溪亭記)」는 저자의 생활 철학이 잘 나타난 글이다. 「독서삼잠(讀書三箴)」은 일종의 좌우명으로, 학문에 임하는 돈독하고 겸허한 태도를 엿볼 수 있다. 「계후요어(戒後要語)」와 「유서(遺書)」는 후손들에게 수신(修身)·제가(齊家)의 도를 경계한 것으로, 특히 학문을 독려하고 있다.

『오헌고』 중 잡저의 「도애경재기(道厓敬齋記)」는 자신의 재명에 대한 철학적인 해석이다. 「양송국설(養松菊說)」은 저자의 풍류와 고고한 인품이 잘 드러난 글이다.