이재문집 ()

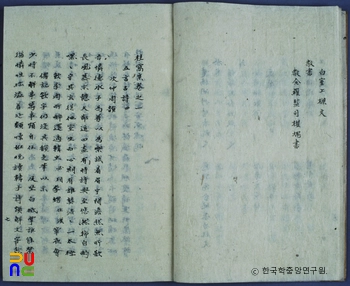

1906년 권연하의 손자 권상기(權相耆)가 편집·간행하였다. 서문은 없고, 권말에 권상기의 지(識)가 있다.

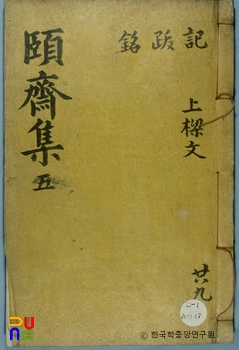

17권 9책. 목판본. 국립중앙도서관, 장서각 도서, 고려대학교 도서관, 성균관대학교 도서관 등에 있다.

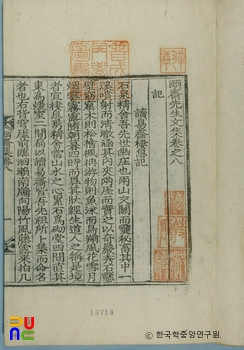

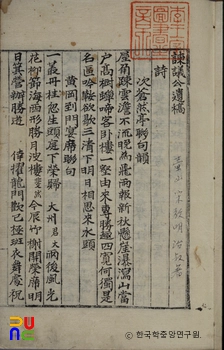

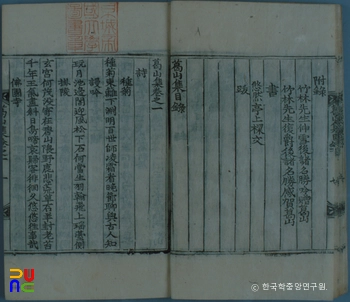

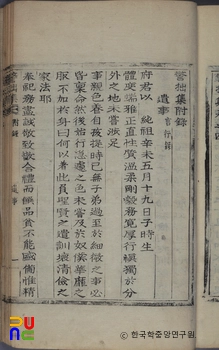

권1에 시 178수, 권2∼5에 소(疏) 3편, 서(書) 176편, 권6에 잡저 10편, 권7에 서(序) 20편, 권8에 기(記) 16편, 권9에 발(跋) 19편, 명(銘) 4편, 상량문 5편, 권10에 애사 7편, 축문 10편, 제문 22편, 권11에 비명 5편, 묘지명 9편, 권12에 묘갈명 16편, 권13∼15에 묘갈명 26편, 행장 20편, 권16에 유사 7편, 전(傳) 3편, 권17에 부록으로 만사 12편, 제문 10편, 행장·묘갈명 등이 수록되어 있다.

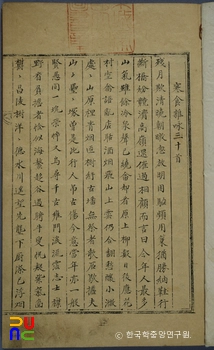

시는 관념적이고 도학적인 내용을 담고 있는 것이 대부분이다. 시를 통해 자신의 뜻을 은유적으로 표현하고 있다. 서(書)는 스승이나 당시의 여러 유학자들 또는 제자들과 학문적인 여러 문제들에 대해 질의와 토론을 벌인 것들이다. 친척과 친지들 사이의 안부 편지도 상당히 많다.

「답김정백양진(答金正伯養鎭)」의 별지(別紙)는 상례에 대한 특수한 문제점을 구체적인 사실을 예로 들어 질의·토론한 것이다. 「답이병언수병문목(答李炳彦壽炳問目)」은 사서삼경의 문구를 초학자들을 위해 쉽게 해설한 것이다. 「답이광초중업(答李廣初中業)」의 별지는 인심도심(人心道心)·이기설(理氣說) 등에 관한 선유들의 학설을 비교 분석하여 자신의 의견을 주장한 것이다.

잡저 가운데 「독성만록(獨省謾錄)」은 수필 형식으로 단편적인 여러 생각들을 기록한 글이다. 주로 수신(修身)과 면학에 관계되는 자기반성을 담고 있다. 「예의수록(禮疑隨錄)」은 예에 대해 자신이 이해하지 못하거나 모호한 부분을 지적하고 그에 대한 자신의 의견을 제시한 글이다.

「잡기(雜記)」는 오장군(吳將軍)의 삼계사(三桂事)에 관한 이야기를 읽고 쓴 일종의 독후감이다. 「독이여뢰중용설의(讀李汝雷中庸說議)」는 이진상(李震相)이 지은 『중용설의(中庸說議)』를 읽고 자신의 견해와 다른 11가지 견해에 대해 반론을 편 글이다. 선유들의 학설을 널리 인용하여 치밀하게 지적하고 있어 저자의 성리학에 대한 깊은 조예를 짐작할 수 있다.

전 가운데 「수북옹전(水北翁傳)」은 안동의 은사인 김람(金欖)의 청빈한 생활과 기이한 일화들을 재미있게 엮은 글이다. 「충렬열전(忠烈列傳)」은 각 지방에 전해 내려오는 충신과 열녀들에 대한 이야기를 모아 엮은 글이다.