임은집 ()

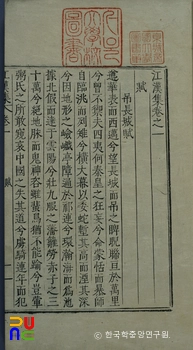

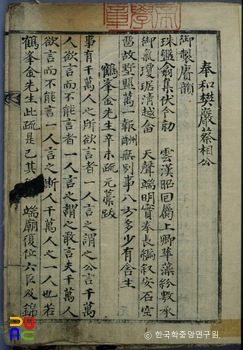

『임은집』은 1983년 조선 후기 문신 이민곤의 시가와 산문을 엮어 간행한 시문집이다. 영인본은 2책으로 묶였으나 본래 문집은 16권 8책의 필사본이다. 저자 사후 제대로 수습되어 간행되지 못하다가, 1983년에야 비로소 영인, 간행되었다. 시, 소, 서, 제문, 잡저 등으로 구성되어 있으며, 귀양길에서 지은 시와 정책 비판을 담은 소를 통해 당대 정치 현실에 대한 비판적 시각과 도학적 신념을 볼 수 있다. 특히 『서경』 「홍범」 편의 해석서인 「황극연의」는 저자가 가장 자부한 글로, 그의 학문적 깊이를 보여 주는 중요한 자료이다.

이민곤(李敏坤: 1695~1756)의 본관은 전주(全州)이며, 자는 후이(厚而), 호는 임은(林隱)이다. 1735년 문과에 급제한 후 사헌부지평, 보령현감, 세자시강원보덕 등을 거쳐 사헌부집의와 사간 등을 지냈다. 스승 박필주와 함께 노론(老論)의 입장을 앞장서서 대변하였는데 이 때문에 영조로부터 당습(黨習)의 혐의를 입어 여러 차례 귀양을 가기도 하였다. 1756년 유배를 가던 도중 금성(金城) 창도역(昌道驛)의 숙소에서 화재를 당해 세상을 떠났다.

집안에 전해지던 필사본을 저본으로 하여 간행한 영인본이다. 저자의 아들 이송(李淞: 1725~1788)이 유문을 수습하고 정리하여 교정까지 마쳤다. 그러나 가산이 넉넉하지 못하여 간행에 이르지는 못하였다. 이 필사본을 후손들이 보관하고 있다가 영인본[2책]으로 간행하게 된 것이다.

이민곤이 화재로 인해 갑작스레 세상을 떠날 때 아들인 이송도 그 현장에 함께 있었다. 이송은 스스로를 아버지를 따라 죽지 못한 죄인이라 생각하고 은거를 결심하였다. 자신이 목숨을 부지하고 있는 이유가 아버지 이민곤이 남긴 시문을 수습하여 간행하는 데 있다고 여겼다. 따라서 편집은 이송에 의해 이루어졌는데, 미처 간행되지 못하고 필사본으로만 집안에서 전해지다가 1983년 후손 이장렬(李章烈)에 의해 영인, 간행되었다.

영인본은 건, 곤 2책으로 묶었으나, 저본이 된 본래의 문집은 16권 8책으로 구성되어 있다. 권차에 따라 문체별로 살펴보면 다음과 같다.

권1에 시 180수가 실려 있다. 귀양길에 소회를 읊은 시, 당대 현실을 비판한 시 등이 눈에 띈다. 권2에 소(疏) 6편, 권3에 소 7편, 권4에 소 13편이 수록되어 있다. 여러 편의 소를 통해 당시 정책에 대해 비판적인 입장에 서 있던 저자의 정치적 색채를 확인할 수 있다. 권5~7에는 서(書) 98편이 실려 있다. 편지는 주로 사우(師友)에게 보낸 것으로 분량만큼이나 다양한 양상을 보이고 있다. 주로 성리학과 예학에 관한 문답, 지방 현감으로서의 건의 사항 등에 주목할 만하다.

권8에는 서(序) 14편, 기(記) 2편, 제발(題跋) 15편이 실려 있다. 권9에 잡저(雜著) 15편, 권10에 잡저 20편, 상량문 1편, 잠(箴) 4편이 실려 있다. 권11에 제문 27편, 권12에 제문 25편이 실려 있다. 권13에 애사(哀辭) 10편, 행장(行狀) 5편이 실려 있다. 권14에 행장 5편이 실려 있고, 권15에 행장 5편, 유사(遺事) 2편, 전(傳) 1편, 지(識) 1편이 실려 있다.

권16에는 『서경』 「홍범(洪範)」 편의 ‘황극(皇極)’에 대한 학술 논변을 담은 「황극연의(皇極衍義)」가 수록되어 있다. 이 저술은 별도의 필사본 『황극연의』로도 전해지고 있다. 저자의 아들 이송이 지은 서문에 따르면 이민곤 스스로 다른 저술은 세상에 전할 만큼 볼 만한 것이 없지만 「황극연의」만큼은 당장 세상에 쓰이지 않더라도 알아줄 이를 기다릴 만하다고 하였음을 밝혔다. 따라서 저자의 자부가 담겨 있는 저술이라 할 수 있다.