장 ()

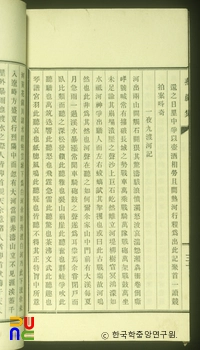

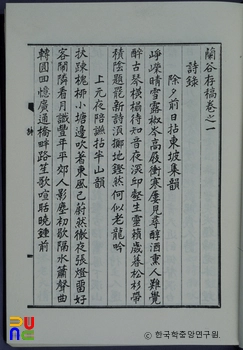

장의 뜻을 『운회(韻會)』에서는 진(陳), 즉 ‘늘어놓음’이라고 하였다. 자기의 의사를 글로 적어서 남에게 개진하는 편지체이다. 장을 혹은 ‘찰(札)’ 또는 ‘첩(牒)’이라고도 한다. 모두가 목간(木簡)으로 종이가 없던 옛날에 글을 나뭇조각에 썼던 것에서 붙여진 이름이다.

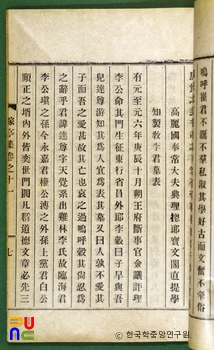

장은 중국 고대에는 친구간에 주고받는 서찰로 산문체와 변문체(騈文體)를 같이 썼다. 후대로 내려오면서 변문을 주로 썼다. 관원끼리 서로 통하는 글 또는 임금에게 올리는 글로 쓰였다. 다만 임금에게 올리는 경우는 장자 위에 주(奏)자를 더하여 주장(奏狀)이라고 하였다. 우리 나라에서는 장계(狀啓)라 하였다. 장계란 감사 또는 왕명을 받고 지방에 파견된 관원이 서면으로 임금에게 보고하는 글을 말한다.

장은 역사가 오래되었다. 신라 최치원(崔致遠)의 「사조장(謝詔狀)」이 『동문선』에 보인다. 사조장은 최치원이 당나라에 유학할 때에 제도병마도총(諸道兵馬都總) 고변(高騈)의 종사(從事)로 일하면서 그를 대신하여 중국황제의 조서(詔書)에 답한 글이다.

내용은 우리와 아무런 관련이 없으나 문체로는 효시이다. 이밖에도 30여 편이 더 보인다. 변려문 일색이고 내용은 사장(謝狀)이 주종을 이룬다. 그 뒤에 고려 말까지 많은 장의 저작이 있다. 그러나 최치원의 유미주의적인 문체를 벗어나지 못하여 변문체로 일관하였다. 내용은 하장(賀狀)이 주종을 이루고 있다.

조선조에서는 관청에서 쓰는 소장이나 공문을 제외하고는 장의 저작은 거의 볼 수가 없다. 그 주된 원인은 고려 말기 당송고문(唐宋古文)을 수용한 이래로 산문체를 숭상하고 변려문체를 배격하여 사우간(士友間)에 서신왕복으로는 서(書)나 간독(間牘)을 쓰고 장을 쓰지 않은 때문이라 하겠다.