장 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

신하가 임금에게 올리는 글의 한문문체.

개설

유협(劉勰)이 이른바 ‘장자명야(章者明也)’에서 취한 것으로, 그 목적이 사리를 들어내어 밝히는 데 있다. 한나라에서 신하가 임금에 올리는 글로 장 이외에 주(奏)·표(表)·박의(駁議)가 있었다.

내용 및 평가

장은 산체(散體)로 한나라에서 신하가 임금께 사은(謝恩)하는 데만 쓰이는 글체이던 것이 후한(後漢)에 와서는 그 사용범위가 넓어져서 논간(論諫)이나 경송(慶頌)의 글체로도 애용되었다.

그러나 당나라에 와서는 그 문체 자체가 없어지고 말았다. 그런 관계로 우리 나라에는 장체(章體)의 명목도 전래되지 않았던 것으로 보인다.

참고문헌

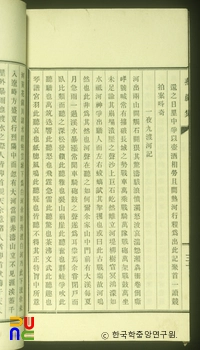

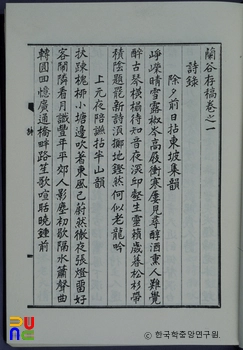

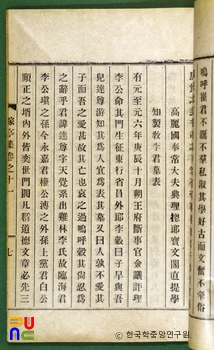

『동문선(東文選)』

『문체명변(文體明辯)』(서사증)

집필자