정이주 ()

본관은 광주(光州). 자는 방무(邦武)·유성(由盛), 호는 성재(醒齋). 정찬우(鄭纘禹)의 증손으로, 할아버지는 정순인(鄭純仁)이고, 아버지는 성균진사 정경(鄭褧)이며, 어머니는 평강채씨(平康蔡氏)로 진사 채순(蔡恂)의 딸이다.

1558년(명종 13) 생원시·진사시에 합격하였으며, 1568년(선조 1) 증광문과(增廣文科)에 갑과로 급제하여, 의영고직장(義盈庫直長)에 초수되었다. 이 후 예문관검열·승정원주서·성균관전적을 거쳐, 공조·형조·예조의 좌랑을 역임하였다.

예조좌랑으로 재직시에는 기사관을 겸하여 『명종실록』의 편찬에 참여하였으며, 성절사(聖節使)의 서장관으로 명나라에 다녀왔다. 이 후 정언이 되어 활발한 언론활동을 전개하였으며, 평안도도사를 거쳐 1573년 지평이 되고, 직강과 형조·예조·호조의 정랑을 지낸 뒤 경상도경차관으로 나갔다.

이 때 민폐를 많이 끼치고, 무뢰배인 서제(庶弟)를 이목으로 삼아 토색(討索)을 심히 한다는 사헌부의 탄핵을 받았으나, 대사헌 심의겸(沈義謙)이 이를 변호하여 병을 명목으로 체직되었다. 1576년 경기어사를 거쳐 헌납에 이르렀다.

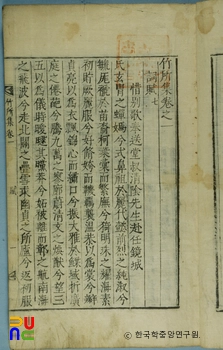

이 때 심의겸·김효원(金孝元)의 대립이 있자, 대사간 정지연(鄭芝衍), 부제학 이이(李珥) 등과 더불어 그들을 외보(外補)할 것을 주장하였다. 이 후 장령·봉상시첨정·사예·사성·사섬시정을 거쳐, 1578년(선조 11) 다시 어사로서 양계·하삼도를 순무하고 정주목사를 역임한 뒤 춘천으로 내려가 있다가 죽었다. 저서로는 『성재집』이 있다.