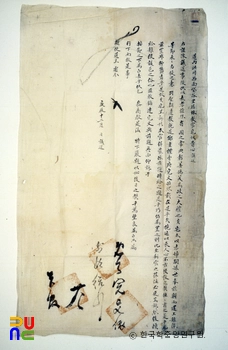

제사 ()

조선시대에 일반 백성이 주1에 청원서, 진정서, 소장 등을 제출하여 처리 과정을 거치게 되면 그 결과로서 청원서의 좌측 여백에 관의 처분 내지 판결문에 해당하는 제사가 기재된다. 제사는 이두로 ‘뎨김〔題音〕’이라고도 불린다.

제사의 구성을 살펴보면 다음과 같다.

먼저 제사의 내용이 기재된다. 청원서의 좌측 하단에 대자(大字) 초서(草書)로 쓰는데, 그 여백이 모자라면 후면에 계속해서 쓰기도 하고 별지를 첨부하여 쓰기도 한다. 이때 내용의 끝맺음은 주로 ‘……向事’라는 단어를 사용한다. ‘안일〔向事〕’로 발음되며 뜻은 ‘할 일’이라고 풀이된다.

다음으로 제사가 내려진 날짜가 기재된다. 마지막으로 관부가 제사를 내리는 대상이 기재된다. 그 대상이 소지를 직접 올린 백성이면 장(狀), 장자(狀者), 장민(狀民)으로 기재되는데 대부분 생략된다. 다만 처분을 수행할 대상이 백성이 아닐 때에는 별도로 그 대상을 명시한다. 이는 관부에서 해당 사안을 처리할 담당자를 지정하는 것과 같다. 관의 육방(六房)과 관련이 있다면, 형방(刑房)의 경우 ‘형(刑)’나 ‘형방(刑房)’, 주2’로, 이 외에도 사안에 따라 주3 주4, 주5 등에게 처분을 내렸다.

백성은 자신이 거주하는 군현뿐만 아니라 지방 행정의 최고 책임자인 관찰사(觀察使)에게도 청원서를 올릴 수 있었다. 관찰사의 제사는 문서에서 주로 ‘영제(營題)’라는 명칭으로 사용되는데, 이는 ‘감영(監營)의 뎨김〔題音〕’을 줄인 말로 관찰사의 처분을 의미한다. 관찰사는 소지를 받으면 그 내용을 직접 해결하지 않고 제사의 형태로 처분 내용을 쓰고, 그 처분을 실행할 군현 지방관을 명기해서 백성에게 돌려주었다. 백성은 관찰사의 제사를 받아 본인이 직접 해당 군현의 지방관에게 전해 주었다.

제사는 청원서의 여백에 써서 제출자에게 돌려주는 것으로 독립된 단독 문서가 아니다. 하지만 제사가 기재된 청원서는 관부의 공증을 거친 문서가 되었다. 따라서 조선시대 백성들은 제사가 기재된 청원서를 소송 자료 또는 권리나 재산 등을 증빙하는 자료로 활용하였다.