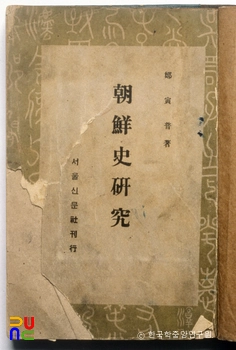

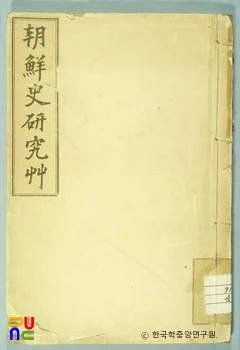

조선사연구 ()

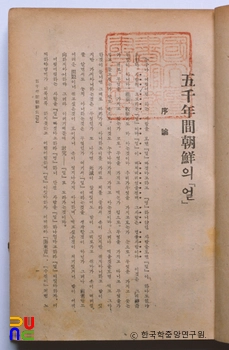

원래 1935년 1월 1일부터 1936년 8월 29일, 『동아일보』가 정간될 때까지 「오천년간 조선의 얼」이라는 제목으로 연재되었던 것을 서울신문사에서 상(1946.9)·하(1947.7) 두 권으로 간행하였다.

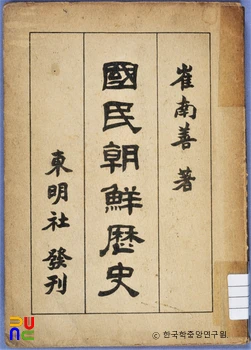

저자는 박은식(朴殷植)과 신채호(申采浩)를 잇는 민족주의 사학자의 한 사람으로 원래 경학과 양명학을 공부한 한학자였다. 국치 후에는 한때 중국에 망명해 동제사운동(同濟社運動)에 참여하는 등 민족운동에도 참여하였다.

귀국 후에는 연희전문학교에서 강의하였다. 『성호사설』과 『여유당전서』의 교열·간행 작업에도 참여해 일제강점기에 실학과 조선학의 배양에 헌신하였다.

그러다가 1930년대 일제의 식민주의 사관에 의해 한국사, 특히 고대사가 왜곡되어가는 학문적 풍토를 좌시할 수 없어 한국사 연구에 착수하게 되었던 것이다. 여기에는 그 무렵 『동아일보』에 연재되었던 신채호의 『조선사연구초(朝鮮史硏究草)』가 준 자극을 간과할 수 없다.

그의 말을 빌리면, “이것을 보고 일본 학자의 조선사에 대한 고증이 저의 총독정책과 얼마나 긴밀한 관계가 있는 것을 더욱 깊이 알아 ‘언제든지 깡그리 부셔버리리라.’하였다.

그 뒤 신채호의 『조선사연구초』가 들어와 그 안식(眼識)을 탄복하는 일면에 …….”라고 하였다. 뒤늦게나마 국사 연구에 착수하게 된 동기가 식민주의 사학의 타도에 있음을 보여주고 있다.

저자는 이 책에서 ‘얼’ 중심의 정신사적인 역사관을 강조하고 있다. 그가 주장하는 ‘얼’은 민족정신을 말한다. ‘얼’의 반영으로 나타나는 것이 곧 역사요, 역사의 대척주(大脊柱)를 찾는 것은 역사의 밑바닥에서 천추만대를 일관하는 ‘얼’을 찾는 작업이라고 하였다.

따라서 역사학이란 역사의 대척주인 ‘얼’을 추색(推索)하는 학문으로서, 역사가는 개개의 역사적 사실을 탐구해 궁극적으로는 역사의 대척주인 ‘얼’의 큰 줄기를 찾아가야 한다고 하였다.

이러한 관점에서 그는 ‘얼’을 빼놓은 당시의 역사학은 그것이 일제관학자의 것이든 줏대 없이 총독부의 식민지 문화정책에 동조하는 학자들의 것이든, 쓸데없는 것이요, 오히려 해악을 끼치는 것으로 보았다.

저자는 이 책에서 당시 문헌고증학을 내세우며 한국 고대사를 난도질하는 식민주의 사학에 정면으로 투쟁하고 있다. 우선 단군을 시조로 인식하였다.

단군의 향수(享壽)에 관한 기록은 단군조선의 전세(傳世)로 파악했으며, 단군의 연원 문제는 단군과 천(天)을 연결시키려는 의식의 반영으로 보았다. 단군의 발상지를 백두산으로, 국도는 송화강(松花江) 유역으로 인식하였다.

또한, 신채호의 사학을 계승·보완·심화하였다. 즉 신채호의 ‘부여·고구려 중심의 고대사 체계’와 ‘백제의 요서경략설(遼西經略說)’ 및 ‘한사군의 반도 외 존재설’ 등이 그것이다.

신채호의 백제의 요서경략설을 ‘백제의 해상 발전’이라는 관점에서 정리하고 있다. 특히 그의 ‘한사군의 반도 외 존재’를 입증하는 논리는 명쾌하다.

당시 일제관학자들은 평양과 그 부근에서 ‘낙랑태수인(樂浪太守印)’ 등의 명문이 든 봉니(封泥)의 조각들을 발견했다 하여 평양 근처가 바로 옛 낙랑지역임을 증명하려 하였다. 그러나 그는 그러한 봉니가 평양 주변에서 발굴되었다는 것은 곧 평양이 낙랑이 아니라는 사실을 증명하는 것이라고 하였다.

왜냐하면, 봉니 조각은 비밀문서를 받는 쪽에서 남겨지는 것인데, 평양 지역에서 이러한 봉니가 발견되었다는 것은 평양이 곧 낙랑의 문서를 받은 곳임을 의미하는 것이지, 평양이 문서를 보낸 주체가 되는 낙랑으로는 결코 볼 수 없다는 것이다.

『조선사연구』에 나타난 그의 역사학은 전통적인 한학에서 출발해 고고학에 이르기까지 대단히 광범위한 학문 영역을 포괄하고 있다. 그러나 이 책에는 한계도 없지 않다. 그것은 민족주의 사학자들이 공통적으로 가진 것으로 ‘문헌고증’에 대한 한계와 역사를 지나치게 정신사적인 관점에서 이해하려는 것 등이라고 하겠다.