한국 ()

한국은 아시아대륙의 동북연해안 중심부에서 동남쪽으로 뻗은 한반도를 중심으로, 우리 민족이 고조선 이래 세워 온 나라의 국호이다. 발해 멸망 이후 강역이 한반도로 제한되었고 통일신라 이후 한 국가로 존재하다가 현재는 남과 북으로 분단된 상태다. 기후는 한대성과 열대성이 혼합된 냉온대지역에 속한다. 나라꽃은 무궁화, 국기는 태극기이다. 국토면적은 22만㎢(남한 약 10만㎢)이고, 인구는 남한만 2019년 현재 5,170만명이다. 한글이라는 고유의 문자를 가지고 있고 신석기시대부터 단일 종족으로 한반도에 정주하며 특유의 문화를 형성해왔다.

반도의 남북간 최장거리는 제주도를 포함하여 약 840㎞에 이르나 예로부터 삼천리금수강산이라 일컬어 왔다.

역사적으로 볼 때 10세기 초 발해가 멸망함으로써 중국 동북지방의 강역을 상실한 뒤 줄곧 한반도를 강역으로 삼아왔다. 10세기 이후에는 한번도 분열된 일이 없이 통일을 유지해오다가, 1945년 8 · 15광복에 이르러 38선으로 분할되었다.

1950년 6 · 25전쟁이 일어난 뒤 현재의 휴전선이 남북한을 가르는 분단선이 되었다. 현재 한반도는 이 휴전선을 중심으로 남쪽에 대한민국, 북쪽에 조선민주주의인민공화국이 대치하고 있다.

한국이라는 명칭은 남북한을 통틀어 말하는 넓은 의미를 가지고 있으나, 좁은 의미로는 남한의 대한민국을 가리킨다. 과거 우리나라는 조선 · 고려 · 삼한 등 여러 가지 국호를 가진 바 있다.

한국을 가리키는 외국어 코리아(Corea, Korea)는 고구려를 계승한 통일왕조, 고려 또는 고구려에 대한 중국측 호칭인 고려에서 유래한 말이다. 고려의 본래 뜻은 가운데 또는 가을이라는 우리 고유어를 사음(寫音)하여 만든 한자어로 해석되고 있어, 세계의 중심이라는 뜻을 가진다.

이 밖에도 동국(東國) · 진국(震國) · 진역(震域) · 부여(夫餘) · 발해 등 다른 이름이 있었다. 특히 국화인 무궁화(無窮花)와 관련해 근화지역(槿花之域) 또는 근역(槿域)이라 부르기도 하였다.

한국을 상징하는 나라꽃은 무궁화로 일명 근화라고 한다. 무궁화를 나라꽃으로 숭상하게 된 것은 매우 오래 전부터이다. 조선 세종 때 학자인 강희안(姜希顔)에 따르면 무궁화는 단군이 개국할 때부터 나라꽃으로 숭앙되었다고 한다.

중국측 기록에도 “군자의 나라 천리에 무궁화나무가 많다(君子國地方千里多木槿花)”고 하였다. 「애국가」의 한 구절에 “무궁화 삼천리 화려강산”이라고 한 것도 그러한 연유에서 비롯된 것이다.

무궁화는 우리 민족의 강인한 성격을 잘 나타내주고 있다고 한다. 무궁화는 일시에 피고 일시에 지는 것이 아니라 연중 사계절을 끊임없이 피고 지는 꽃이다. 이 끈질긴 생명력 때문에 무궁화는 “일만육천세를 산다”는 옛말이 있다.

무궁화는 그 독특한 아름다움도 특징이 있다. 무궁화는 과장없는 고고(孤高)한 미, 촌스러운 듯도 한 꾸밈없는 미를 간직하고 있기 때문에 꽃 중의 꽃(花中花)으로 일컬어져 왔다.

이와 같이, 지칠 줄 모르는 힘, 굽힐 줄 모르는 지조, 그리고 가식없는 아름다움을 간직하고 있기 때문에 우리나라 국화로 지정되었던 것이다. 일제강점기에 무궁화는 일본인들이 특별히 아꼈던 벚꽃 때문에 수난을 당하기도 하면서 우리 겨레와 더불어 고락을 같이해왔다.

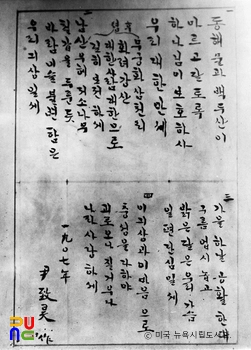

한국을 상징하는 노래로 국가(國歌)가 있다. 우리나라 국가는 현재 윤치호(尹致昊) 작사, 안익태(安益泰) 작곡의 「애국가」로 대신하고 있다. 일제침략기에 남몰래 불렀던 유서 깊은 「애국가」를 두고 따로이 국가를 제정할 필요를 느끼지 않았기 때문이다.

현재 불리고 있는 「애국가」 이외에도 많은 애국가가 있었으나, 이들은 주로 대한제국을 찬양하는 노래들이었으므로 적합하지 않다고 판단되었다. 현재의 「애국가」 가사 가운데 “무궁화 삼천리 화려강산, 대한사람 대한으로 길이 보전하세”라는 후렴은 이미 1896년 독립문 정초식 때부터 불렸던 것으로 확인되고 있어, 국가로서 손색이 없는 역사와 전통을 가졌다고 할 수 있다.

「애국가」는 윤치호에 의하여 작사되었다고 전하나 확실한 작사자는 밝혀져 있지 않다. 그러나 작사자 미상이라는 사실은 「애국가」의 권위를 손상시킨다기보다 도리어 그 국민적 바탕을 암시해 권위를 한층 더 높여주는 것이라 해석할 수 있다.

「애국가」의 작곡자는 안익태로 밝혀져 있고 작곡 연대는 1936년으로 확인되고 있다. 이와 같은 「애국가」의 내력 때문에 1948년 8월 대한민국정부 수립과 동시에 국가로 불리게 되어 오늘에 이르고 있다.

한국을 상징하는 깃발, 즉 국기(國旗)는 태극기이다. 태극기가 국기로 공식화된 것은 1883년 1월이며, 전해 박영효(朴泳孝)가 일본에 수신사로 갔을 때 처음 게양된 것으로 알려지고 있다.

그러나 태극기를 국기로 정하자는 논의는 1876년 강화도조약이 체결된 직후부터 있었고, 이 논의를 바탕으로 1883년 국왕 고종이 이를 공포한 것이다. 1910년 나라가 망하자 나라를 사랑하는 국민의 마음은 한층 고양되어 1919년 3 · 1운동 때에는 손에 손에 태극기를 들고 대한독립만세를 외쳤다.

당시에 쓰인 태극도안은 4괘(卦)의 위치가 현재의 국기와 다르고, 태극의 음양이 좌우로 배치되어 있어 상하로 배치된 현대의 태극과 달랐다. 이러한 도안의 차이는 뒷날 대한민국임시정부가 수립된 뒤에도 그대로 계승되어 1945년 광복을 맞게 되었다.

태극의 유래는 삼국시대를 거쳐 단군조선시대까지 거슬러 올라간다. 그 뿌리는 중국에서 유입된 것이 아니라 우리 민족 고유의 음양사상에 두고 있다. 태극도안은 특히 그러하다.

태극기의 구성은 첫째 흰 바탕, 둘째 청색과 붉은 색으로 칠한 태극원형, 셋째 네 귀퉁이의 4괘로 이루어져 있다. 첫째, 흰색 바탕은 우리 민족의 순수한 동질성과 결백성, 그리고 평화를 사랑하는 마음, 백의(白衣)를 숭상하는 민족문화를 상징한다.

둘째, 태극은 인간생명의 원천과 불멸의 상을 상징하고 있을 뿐만 아니라 인도(人道)가 극에 달한 상태를 상징하고 있다. 태극 속의 청색과 홍색은 음과 양, 땅과 하늘을 상징하고 있는데, 그 화합으로 인간을 비롯한 만물의 생명이 움트고 있는 상황을 나타내주고 있다. 청과 홍이 서로 곡선을 이루어 안고 있는 듯이 그려져 있는 것은 음양이 서로 떨어져 살 수 없다는 불리성(不離性)을 말하여주는 것이다.

셋째, 4괘는 음양이 자라나서 커가는 모습을 나타내고 있다. 즉, 홍색에 가장 가깝게 자리한 건(乾, ○)은 태양(太陽)이라 하여 양의 원천이며, 청색에 가장 가깝게 자리한 곤(坤, 곤○)은 음의 원천인 태음(太陰)이다. 나머지 감(坎, ○)과 이(離, ○)는 태양과 태음에서 태어나 자라난 소양(少陽)과 소음(少陰)이다. 이렇게 해서 이들 4괘는 서로가 서로를 낳아 모습을 바꾸어 무한한 순환과 발전의 상을 나타내고 있다.

민족의 기원과 계통을 알려면 문헌자료뿐 아니라, 인류학 · 고고학 · 언어학 등 여러 학문 분야의 연구자료를 종합하지 않으면 안 된다. 한국 민족의 기원에 대해서는 지금까지 여러 분야에서의 연구가 행해지지 못해서, 한국민족의 기원과 계통을 밝히는 데는 어려움이 많다. 우리 민족의 기원 · 계통을 연구하려면 우리 민족이 속한 종족에 대해 먼저 살펴보아야 한다.

오늘날 세계 인류는 세 종족, 즉 코카시아종(Caucasoid: 백인종) · 몽골종(Mongoloid: 황인종) · 니그로종(Negroid: 흑인종) 등으로 나누어진다. 이러한 세 종족으로 분리된 것은 인류의 진화과정에서 호모 사피엔스(Homosapiens)단계이고, 지질 연대로는 후기갱신세(後期更新世)에 해당한다.

우리 민족은 이 가운데 몽골종에 속한다. 몽골종의 형질적 특성이 형성된 것은 시베리아의 바이칼호 부근이라고 한다. 몽골종의 형질적 특징으로서 광대뼈[顴骨]가 나오고 눈꺼풀이 겹쳐진 것(epicanthic fold)은 시베리아와 같은 추운 기후에 적응하기 위한 것이었다.

시베리아의 몽골종은 다시 형질적 · 언어적으로 서로 다른 두 그룹으로 구분된다. 그 하나는 ‘옛시베리아족(Palaeo-Siberians)’ 또는 ‘옛아시아족(Palaeo-Asiatics)’ · ‘옛몽골족(Palaeo-Mongolians)’이라 하고, 다른 하나는 ‘새시베리아족(Neo-Siberians)’ 또는 ‘새몽골족(Neo-Mongolians)’이라고 한다. 시베리아의 몽골종이 언제 이와 같은 두 그룹으로 나누어졌는지는 아직까지 분명하게 밝혀지지 않고 있다.

그 뒤로도 다시 분화되어 오늘날에는 매우 많은 수의 민족으로 나누어져있다. 즉, 옛시베리아족에는 축치족(Chuk-chee) · 코리약족(Koryak) · 캄차달족(Kam-chadal) · 길리약족(Gilyaks) · 아이누족(Ai-nu) · 아메리카 인디언 등이 있고, 새시베리아족에는 사모예드족(Samoyeds) · 위구르족(Uigrians) · 핀족(Finns) · 터키족 · 몽골족 · 퉁구스족 등이 있다.

그리고 새시베리아족은 언어학적으로 우랄어족(Ural language family)과 알타이어족(Altai language family)으로 나누어진다. 한국어는 알타이어족에 속할 개연성이 크다.

그것은 한국어와 알타이어족의 언어들이 음운에 있어서 모음조화현상과 단어의 첫머리에 오는 자음의 제약, 특히 유음(流音)을 피하는 점, 단어의 첫머리에 자음군(子音群)이 없는 점, 그리고 문법에 있어서 교착성(膠着性)과 부동사(副動詞)의 존재 등 공통된 특징들을 가지고 있기 때문이다.

물론, 한국어와 알타이 제어(諸語) 사이에는 경어법(敬語法)이나 주격 접미사의 존재 등 몇 가지 구조적인 차이가 없지 않다. 그러나 경어법은 언어 발달에 있어 훨씬 후대에 생긴 것이므로, 한국어의 경어법은 한국어가 알타이어족에서 분리된 뒤에 독특하게 발달한 것으로 보인다. 따라서, 우리 민족은 몽골종 가운데 새시베리아족의 알타이어족에 속한다고 할 수 있다.

몽골종의 형질적 특성이 형성된 시베리아의 바이칼호 남쪽은 삼림 · 초원지대를 이루고 있으며, 더 남쪽으로는 중앙아시아 · 외몽골 · 내몽골 지역과 중국 북쪽의 장성지대(長城地帶)까지 초원 지대가 이어져 있다. 그리고 장성지대의 동북부에서 만주 · 요령 지방에 걸쳐서는 삼림 · 초원 지대가 이어지고, 만주 동북부의 삼림지대는 한반도에 이어져 있다.

이와 같이, 남쪽 시베리아지방으로부터 이남의 장성지대에 이르기까지 대체로 비슷한 생태학적 환경이었기 때문에, 시베리아 몽골종의 여러 민족들은 일찍부터 남쪽으로 이동하였다. 대체로 제4빙하기 후기부터 후빙기에 이르는 시기에 진행되었을 것으로 추측되고 있다. 이러한 민족의 이동에 따라 시베리아의 신석기문화 및 청동기문화가 전파되었다.

신석기시대의 문화가 한반도에 전파된 경로는 두 갈래가 있었던 것으로 보인다. 한 갈래는 남쪽 시베리아로부터 몽골과 만주 서부를 거쳐 한반도의 서부와 남부에 전파된 것으로, 뾰족밑[尖底] 또는 둥근밑[圓底]의 반란형(半卵形) 유문토기문화(有文土器文化)이다. 그리고 다른 한 갈래는 동쪽 시베리아로부터 흑룡강 유역을 따라 만주 동부와 한반도 동북부에 이른 평저(平底)의 유문토기문화이다.

이 때 한반도에 신석기문화를 전파한 사람들은 옛시베리아족일 것으로 추정되나, 아직 이를 확인해줄 수 있는 인골(人骨)이 거의 발견되지 않았다.

다음으로, 몽골 · 만주 · 한반도에 청동기문화의 전파는 카라수크문화기(Karasuk文化期)로부터 시작되었다. 카라수크문화의 청동기는 단검 · 공부(銎斧) · 창 · 끌 · 내만도(內彎刀)와 단추형장식(bronze button) · 연주형장식(聯珠形裝飾) 등이 찾아진다.

이러한 청동기는 내몽골지역의 수원(綏遠)청동기와 만주 요령청동기에서 모두 볼 수 있다. 다만, 요령청동기에 있어서는 단검과 단추형장식에서 발달한 비파형단검(琵琶形短劍)과 다뉴경형동기(多鈕鏡形銅器)가 독특하게 발달해 수원청동기와 차이가 있다. 수원청동기가 주로 유목문화와 연관된다면, 요령청동기는 농경문화와 연관되기 때문이다.

요령청동기문화는 그대로 한반도의 청동기문화로 이어져, 만주와 한반도는 민족적으로나 문화적으로 일체를 이루었다. 한국민족의 형질적 특징은 두개골의 형태가 단두형(短頭型)이면서 고두형(高頭型)이라는 점이다.

몽골족도 같은 단두형이지만, 한국인의 단두는 머리길이가 짧은 데서 오는 것인 데 비하여, 몽고족의 단두는 머리의 너비가 넓은 데서 비롯되었다는 차이가 있다. 또한, 한국인의 고두는 몽골족의 정두형(整頭型)과 다르며 오히려 화북지방의 중국인에 가깝다.

같은 알타이족에 속하는 퉁구스족의 경우에는 중두(中頭) 또는 장두(長頭)로서 한국인과는 상당한 차이가 있다. 이는 퉁구스족이 시베리아로부터 이동해 오는 과정에서 선주민인 옛시베리아족과의 혼혈이 많았기 때문이다. 이와 같이, 한국민족은 같은 알타이족에 속하면서도 몽골족이나 퉁구스족과는 일정한 차이가 있다.

한국민족은 알타이족의 한 갈래로서 남쪽으로 이동해 중국 장성지대의 동북부와 요령지방 및 한반도에 정착하여 하나의 민족단위를 형성하였다. 그리고 이 지역의 난하(灤河) · 대릉하(大凌河) · 요하(遼河) · 노합하(老合河) 등 여러 하천의 유역에 펼쳐진 충적평야에서 농경문화가 시작되고 취락이 형성되었으며, 농업생산력을 배경으로 청동기문화가 발달하면서 읍락국가(邑落國家)가 형성되었다.

이러한 읍락국가 가운데 가장 강성했던 고조선(古朝鮮)이 여러 읍락국가의 맹주국(盟主國)이 되었다. 한국민족의 신화와 습속은 시베리아 샤머니즘의 전통을 이어받았다. 한국민족의 기층문화가 주로 시베리아지방에 있는 여러 민족의 원시문화와 맥락을 같이하는 것은 한국민족의 기원과 계통이 그들과 가까운 관계에 있기 때문이다.

지리적 위치

국가의 위치, 정확히 말해서 지리적 위치는 당해국 정부가 국가적 · 국제적 차원의 정책을 수립, 집행하는 데 있어서 기본적인 고려 사항이다. 특히, 자국의 산업 · 주민생활 · 국제정치 등을 추진, 발전시키는 데 대단히 중요한 구실을 한다.

국가의 지리적 위치는 최근의 연구 · 논의에 기초해서 분류하면, 경도 · 위도의 수리(數理)에 근거한 수리적 위치, 지표상의 바다와 육지의 배치를 고려해서 말하는 수륙배치상의 위치, 주위국가들과의 인접상태 여하를 고려한 관계적 위치로 삼분된다.

수리적 위치

한국의 수리적 위치는 남북은 대략 33°∼43°N(제주도 남단∼함경북도 북단), 동서는 124°∼132°E(평안북도 서단∼경상북도 동단)에 해당한다. 국토 중앙을 남북으로 종관하는 경선은 127°30′E선이고, 동서로 횡단하는 위선은 38°N선이다.

특히, 위도상 한반도가 북반구 중위도에 자리잡고 있다는 사실은 기후의 온난과 계절적 변화, 그에 따른 인간활동의 활성화 등을 가능하게 한 자연적 이점이다.

우리나라와 위도가 비슷한 나라로는 일본 · 터키 · 그리스 · 에스파냐 · 포르투갈 등을 들 수 있다. 한국의 4극지점은 동쪽은 131°52′42"E선, 서쪽은 124°11′00"E선, 남쪽은 33°06'40"N선, 북쪽은 43°00'39"N선이다. 〈표 1〉

| 4극 | 지점 | 경 · 위도 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 동 | 경상북도 울릉군 독도 동단 | 131。52′42″E | |||||

| 서 | 평안북도 용천군 마안도 서단 | 124。11′00″E | |||||

| 남 | 제주특별자치도 서귀포시 마라도 남단 | 33。06′40″N | |||||

| 북 | 함경북도 온정군 유포진 북단 | 43。00′39″N | |||||

| 〈표 1〉 한국의 4극지점 | |||||||

수륙배치상의 위치

한국은 세계최대인 유라시아대륙의 동부 주변에 자리잡고 있는 반도국이다. 반도는 기능상 결합기능과 분리기능을 지니고 있다. 우리 나라도 대륙 및 해양 양방으로의 진출 가능성과 함께 그 양방으로부터의 고립 가능성도 지니고 있다. 어떤 기능을 발휘하게 하느냐는 주로 거기에 사는 국민들에게 달려 있다.

우리의 선조들은 반도 기능을 잘 살려 불교 · 유교 등 대륙문화를 수용해 적절히 토착시켰고, 일부는 해양 쪽의 일본으로 전수해 주었다. 한때 대륙 · 해양 양방으로부터의 정치적 압력을 크게 받기도 하였다.

그러나 오늘날에는 특히 북방대륙외교, 임해성(臨海性)을 잘 살린 조선 · 중화학 등의 공업입지, 수산 · 해운 진흥, 국제무역항 개발 · 이용 등에 우리의 ‘반도’를 잘 활용하고 있다. 이와 같은 반도적 임해성은 우리에게 산업 · 경제, 국제무역, 국제정치 일부, 국력 향상 등에 커다란 축복이라고 할 수 있다.

관계적 위치

우리 국토와 인접하여 있는 나라는 북쪽의 중국과 동북쪽의 러시아이다. 관계적 위치상 2면적 인접관계의 위치를 한국은 지니고 있는 것이다. 일본은 우리나라의 동남쪽에 가까이 자리잡고 있으나 인접해 있지는 않다. 바다로 한일 양국이 격리되어 있다.

이와 같은 2면적 인접관계와 일본과의 근거리라는 위치는 오래전부터 한국의 국제정치와 그를 둘러싼 변동에 영향을 크게 미쳤다. 조선시대의 사대교린정책(事大交隣政策) 추진, 일제에 의한 식민지 전락, 제2차 세계대전 후의 국토 분단과 분단해소 노력, 최근의 중국 · 러시아에 대한 적극적 외교 전개 등을 그 예로 들 수 있다.

한국이 지닌 이와 같은 관계적 위치는 기능상으로 볼 때 완충지 구실을 할 수도 있다. 반면 주위 강대세력들의 힘이 미쳐오기 때문에 공간적 성격도 수시로 바뀔 수 있는 ‘중간의 장(場, field)’ 구실을 할 수 있는 가능성을 지니고 있다. 사실, 한국은 완충지 구실을 하기도 했고(중일간, 러일간), 또한 장의 구실도 하기도 하였다.

그런데 수리적 위치와 수륙배치상의 위치가 거의 절대적 성격을 띠는 데 대해서, 관계적 위치는 상대적이고 가변적인 성격을 지니고 있다. 시대에 따라서 그리고 우리들의 인식 · 노력에 따라서 관계적 위치가 지닌 가치와 기능은 달라질 수 있다.

영역

국가의 영역은 영토 · 영해 · 영공으로 구성된, 배타적 주권이 미치는 3차원[입체]적인 공간이다. ‘영역’이라고 하면 흔히 영토만을 생각하는 경향이 있는데, 영토의 비중이 다른 것에 비해서 엄청나게 크기 때문이다.

어떤 정부와 국민도 일차적으로는 자국의 영역[특히 영토] 내에서 정치 · 방어 · 경제 · 문화적 활동들을 전개해야 하므로 그 영역이 얼마나 넓은가 하는 것은 대단히 중요하다. 또한, 관계적 위치상 영토는 대개 타국과의 인접관계도 지니는 것이 상례여서, 이차적으로는 국제적인 정치적 · 경제적 활동의 전개와도 관련이 커서 중요시된다.

영토

우리 국토는 면적이 약 22만㎢이다. 반도부의 남북길이는 함경북도 온성군 북단으로부터 전라남도 해남군 남단까지의 약 1,070㎞이다. 동서간 최단길이는 평안북도 박천군 서단으로부터 함경남도 정평군 동단까지의 약 175㎞이다. 최장길이 : 최단길이는 약 6.1 : 1이 된다.

형상지수(形狀指數), 즉 국토형상이 원형(圓形)에 얼마나 가까운 모양을 지니고 있는가를 보여주는 지수를 캔스키(Kansky, K. J.) 공식인 S=L/M(단, S=형상지수, L=최장축길이, M=최장축길이의 2등분 수직선길이)을 써서 계산해 보면 약 2.8이 된다. 이 값은 최장축길이인 1,070㎞를 그의 수직 2등분선 길이인 380㎞(황해도 송화군 서단∼강원도 동해시 북평 동단 거리)로 나눈 값이다.

이로써, 한국의 국토형상은 원형으로부터 아주 먼 형상, 즉 오히려 신장형(伸長形)에 속한다는 것을 알 수 있다. 원형은 그 지수가 1이고, 1보다 값이 클수록 원형으로부터 먼 형상이 된다.

그리고 한국은 반도부 외에 크고 작은 3, 962개의 섬이 있고, 그 중 3,201개(1989년 현재)가 남한에 있다. 남한의 것 중 전라남도에 가장 많이 분포되어 1,997개가 있다. 남한의 것 중 약 500개만 유인도이다.

한국영토와 규모가 비슷한 나라로는 캄보디아 · 라오스 · 시리아 · 루마니아 · 영국 · 에콰도르 · 뉴질랜드 등이 있다. 남한(약 10만㎢)만을 보면, 규모가 비슷한 나라로는 요르단 · 오스트리아 · 포르투갈 · 쿠바 등을 들 수 있다. 영토 규모로 보아 우리 나라[남북한]는 세계 나라 중 중간 규모의 나라이다.

이와 같은 우리의 국토는 〈표 2〉와 같이 영토의 공간적 조직(spatial organization of territory)이 이루어져 있다. 그렇게 한 것은 영토 · 국민을 효과적으로 관리하고 또한 국민들에게는 유효한 봉사를 적절히 제공하기 위해서이다.

| 구분 | 명칭 | 기타 |

|---|---|---|

| 특별시(1) | 서울 | 수도, 특별시내에 특별시청을 둠. |

| 자치시(1) | 세종 | 특별자치시, 자치시 내에 시청을 둠. |

| 광역시(6) | 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 | 각 광역시내에 광역시청을 둠. |

| 도(14) | 경기도 · 강원특별자치도 · 충청북도 · 충청남도 · 전북특별자치도 · 전라남도 · 경상북도 · 경상남도 · 제주특별자치도 · 함경북도 · 함경남도 · 평안북도 · 평안남도 · 황해도 | 각 도에 도청 소재지를 둠. |

| 〈표 2〉 한국영토의 공간적 조직 | ||

현재 남한은 1특별시, 1자치시(세종특별자치시), 6광역시, 9도로 조직되어 있고, 각 시 · 도에 시청 · 도청에 소재지가 있다. 현재 북한은 1특별시(평양), 3직할시(남포 · 개성 · 나진-선봉), 9도(함경북도 · 함경남도 · 양강도 · 자강도 · 평안북도 · 평안남도 · 황해남도 · 황해북도 · 강원도)로 조직되어 있다. 역시 각 시 · 도마다 시청 · 도청 소재지가 있다.

영해

남한은 1978년부터 영해 12해리원칙을 수용해 우리의 영해 범위를 설정하였다. 사용하고 있다. 오늘날 세계 각국이 수용해 쓰고 있는 국제연합해양법협약이 국제적으로 서명, 채택(1982)되기 4년 전부터 그렇게 해온 것이다.

1985년에 대한민국정부는 위의 협약에 서명하였다. 동해에서는 해안으로부터 12해리의 선을, 그리고 황해 및 남해에서는 기선(基線: 영해 외한선을 긋는 데 근거가 되는 것들을 연결한 선)으로부터 12해리의 선을 원칙으로 삼아 영해를 설정하였다.

제주도 · 울릉도 · 독도에서는 그들 각 해안으로부터 12해리의 선까지를, 대한해협에서는 기선으로부터 3해리의 선까지를 영해로 삼았다. 반도부와 제주도 사이의 해역은 영해이기는 하나 국제적 항행의 편의를 위해서 무해통행(無害通行)을 인정하고 있다.

남한의 기선(직선 기선)획정을 위한 거점들은 〈표 3〉과 같다. 한편, 북한도 남한과 같은 원칙으로 영해를 설정한 것으로 알려져 있다. 동해에서는 12해리까지를, 그리고 황해에서는 역시 먼저 기선을 설정하고 그 기선으로부터 12해리까지를 영해로 잡은 것이다. 국제적 추세에 따른 조치였다.

| 해역 | 번호 · 거점명 |

|---|---|

| 영일만 | 1. 달만곶 |

| 2. 호미곶 | |

| 울산만 | 3. 화암추 |

| 4. 범월곶 | |

| 남해 | 5. 1.5미터암 |

| 6. 생도(남단) | |

| 7. 홍도 | |

| 8. 간여암 | |

| 9. 상백도 | |

| 10. 거문도 | |

| 11. 여서도 | |

| 12. 장수도 | |

| 13. 절명서(도) | |

| 14. 소흑산도 | |

| 황해 | 15. 소국흘도 |

| 16. 홍도 | |

| 17. 고서(도) | |

| 18. 횡도 | |

| 19. 상왕등도 | |

| 20. 직도 | |

| 21. 어청도 | |

| 22. 서격렬비도 | |

| 23. 소령도 | |

| 〈표 3〉 남한의 기선획정을 위한 거점들 | |

| 자료 : 대한민국 영해법 시행령. | |

영공

영토와 영해를 수평적으로 합한 면(面) 위의 상공에 존재하는 공역(空域, air space)을 영공이라고 한다. 영공도 해당 국가, 즉 하토국(下土國)의 배타적 주권이 미치는 공간이다. 이론상으로는 무한천공(無限天空)까지가 하토국의 영공이다. 그러나 현실적으로는 어느 고도까지만 사실상의 영공이 된다.

어느 하토국이 타국 국적의 비행기(특히 적국군기)를 ‘어느 고도’ 이상의 상공에서는 도저히 격추시킬 수 없다면, 그 어느 고도 이상의 높은 상공[공역]은 비록 이론상으로는 영공이 되지만 현실상으로는 그 하토국의 영공이 되지 못한다.

배타적인 주권 · 능력이 실제로 미치지 못하기 때문이다. 그러므로 실질적인 영공의 고도한계는 국가에 따라 다르게 마련이다. 경제력과 군사전술능력, 특히 고공 격추능력이 발달된 나라의 영공 고도한계는 대단히 높은 곳에 있게 되고, 반면 그 능력이 낮은 나라는 고도 한계가 낮은 곳에 있게 된다.

18세기 네덜란드 법률가 빈케르슈크(Bynkershoek, C. van)의 “토지의 주권은 병기의 힘이 끝나는 데서 끝난다”라는 이론은 과거 영해 설정에서 뿐만 아니라, 오늘날의 현실적 영공한계 설정에도 잘 적용된다.

따라서, 대한민국의 현실적인 영공의 고도 한계는 군사력, 특히 대공포(對空砲)나 공군의 고공 전투능력의 고도한계가 어느 높이에 있는가에 의해서 정해진다.

그리고 그들 한계는 군사적인 것이라 공표될 수 없는 것이다. 우리의 경제력 및 군사력(특히 대공격추에 있어서)이 성장되면 한국의 현실적 영공의 고도한계는 점점 더 높은 곳으로 향상될 것이다.

지질과 지형

지질

아시아대륙의 동쪽에서 태평양을 향해 남북으로 뻗은 한반도에는, 고생대 및 그 이전의 지질시대에 속한 지층이 많고 신생대의 지층은 아주 적다. 고생대 전반까지의 지층은 대체로 해성층(海成層)이며, 고생대 말기 및 중생대의 지층은 대부분 육성층(陸成層)이다.

한반도는 만주 · 화북 · 시베리아 등 동북아시아의 대륙부와 같이 육지의 형성 연대가 매우 오래 되었다. 우리나라에서 가장 오래된 암석은 시생대(始生代)에 퇴적된 지층이 변성작용을 받은 경기변성암복합체의 암석들이다. 그 다음은 시생대 말에 이들 변성퇴적암을 관입한 화강암이 변성된 화강편마암이다.

이들 변성암과 더불어 널리 분포하는 것은 중생대에 관입한 화강암이다. 변성암과 화강암은 국토 면적의 70% 이상을 차지한다. 퇴적암은 국토 면적의 약 20%를 차지하며, 고생대 초에 쌓인 조선누층군(朝鮮累層群)과 고생대 말∼중생대 초에 걸쳐 쌓인 평안누층군(平安累層群)이 대표적이다.

조선누층군은 평안남도 동부와 강원도 남부에 비교적 널리 분포하며, 석회암층이 두껍게 발달되어 있다. 평안누층군은 평안남도 북부와 남부, 강원도 남부, 전라남도 등지에 분포하며, 우리 나라 무연탄의 대부분을 부존하고 있다.

중생대지층으로는 대동누층군(大同累層群)과 경상누층군(慶尙累層群)이 있다. 경상누층군은 경상도지방에 널리 분포한다. 신생대의 제3기층은 국지적으로 산재한다. 제3기말에서 제4기 전반에 걸친 화산활동으로 조면암 · 현무암 등이 분출해 백두산 · 칠보산 등의 화산과 제주도 · 울릉도 등의 화산도 및 개마고원 · 철원 · 신계 등지의 용암대지를 형성하였다.

지형

태백산맥과 함경산맥이 동쪽에 치우쳐 있고 우리나라의 지붕이라 일컬어지는 개마고원이 함경산맥 북쪽에 위치해, 동쪽과 북쪽이 높고 서쪽과 남쪽이 낮은 형상이다.

우리나라는 산지가 국토 면적의 약 80%를 차지하는 산악국이지만, 1,000m 이상의 높은 산지는 약 10%에 불과하고, 200∼500m의 낮은 산지가 40% 이상을 차지한다.

한반도와 만주를 통틀어 가장 높은 백두산(2,744m)을 비롯, 관모봉(2,541m) · 북수백산(2,522m) · 금강산(1,638m) · 설악산(1,708m) · 오대산(1,563m) · 태백산(1,567m) 등의 높은 산들은 북쪽과 동쪽에 편재한다. 특히 해발 2,000m 이상의 높은 산들은 개마고원과 그 주변에 솟아 있고 남한에는 없다.

한반도는 오랜 침식으로 전반적인 지형이 저평화(低平化)되었다가 제3기중신세(中新世) 이후 지반이 융기해 현재의 모습을 갖추었다. 지반의 융기는 동쪽과 북쪽에 치우쳐서 일어났으며, 저평했을 때의 지형적 흔적이 산지의 곳곳에 남아 있다.

개마고원에는 저기복의 평탄한 지면이 광범위하게 분포하며, 대관령 일대에도 사면의 경사가 극히 완만한 구릉성지형이 해발 800m 내외의 고도에 넓게 나타난다. 이러한 고위평탄면(高位平坦面)은 서쪽으로 갈수록 낮아져 산봉우리를 중심으로 부분적으로 남아 있다.

또한, 서부에는 고위평탄면이 해체되면서 이루어진 파랑상의 구릉지가 넓게 분포한다. 구릉지 위로 솟아 있는 구월산 · 북한산 · 관악산 · 계룡산 · 무등산 등은 해발고도는 높지 않으나 예로부터 명산으로 널리 알려져 있으며, 오늘날에는 명승지 내지 관광지 구실을 하고 있다.

우리나라의 산맥 중에서 기본이 되는 것은 태백산맥 · 낭림산맥 · 함경산맥 등이다. 이들 산맥은 중신세 이후의 융기운동으로 형성되었기 때문에 고도가 높고 연속성이 뚜렷하다.

그러나 태백산맥과 낭림산맥에서 빗살처럼 뻗어나온 강남 · 적유령 · 묘향 · 언진 · 멸악 · 마식령 · 광주 등의 산맥들은, 지각이 약한 지질구조선을 따라 하곡(河谷)이 팸으로써 산지가 하곡들 사이에 남아 있는 것에 불과하기 때문에, 서쪽으로 갈수록 낮아지면서 연속적인 맥을 이루지 못한다. 다만, 소백산맥은 속리산 · 덕유산 · 지리산 등의 고산들로 이어져 예로부터 영남 · 호남 · 호서 지방 간에 교통상의 장벽이 되어 왔다.

압록강 · 대동강 · 한강 · 금강 · 낙동강 등의 주요 하천들은 황해와 남해로 흘러든다. 이들 하천은 20세기에 근대적인 육상교통이 발달하기 전까지 중요한 교통로로 이용되었으며, 평양 · 한양 · 공주 · 부여 등의 역대 도읍들도 하안에 건설되었다. 또한, 대하천의 주변에는 강경 · 부강 · 영산포 · 낙동 · 안동 등의 하항이 발달하였다.

우리나라의 하천들은 유역 면적이 좁고 여름철에 집중호우가 잦아 유량의 변동이 심하다. 하천을 통한 물자 수송은 유량이 많은 시기와 하류에서는 만조(滿潮)로 수위가 상승할 때 주로 이루어졌다. 한강의 경우에는 인도교 부근까지 조석(潮汐)의 영향이 미친다.

하천은 막대한 수해를 일으키기도 하지만 하류에는 비옥한 충적평야를 이루어 놓았다. 김포 · 안성 · 논산 · 호남 · 나주 · 김해 등의 평야는 황해와 남해로 유입하는 주요 하천의 하류에 발달된 평야로서, 벼농사를 집중적으로 행하는 핵심 지대는 모두 충적지이다.

이들 평야의 충적지는 하천의 토사가 쌓여 형성된 지형으로, 해발 고도가 10m 내외이고 과거에는 홍수의 재해를 상습적으로 입었던 지역이다.

형산강 · 용흥강 · 성천강 등 동해로 유입하는 하천들의 하류에도 충적평야가 발달되어 있으나 그 규모가 작다. 또한, 황해와 남해로 유입하는 하천들의 중류 · 상류에는 춘천 · 원주 · 충주 · 제천 · 안동 · 김천 · 거창 · 남원 등의 침식분지가 형성되어 지방의 산업 · 행정의 중심지로 발전해왔다.

우리나라는 반도국이어서 해안선이 매우 길다. 동해안은 비교적 단조로우나 황해안과 남해안은 해안선의 굴곡이 심하고 섬들이 많아 전형적인 리아스식 해안을 이룬다. 동해안은 지반이 융기하고 태백산맥이 해안을 따라 뻗어 있기 때문에 단조롭다. 이에 반해 황해안과 남해안은 태백산맥과 낭림산맥에서 갈라진 산맥들이 해안을 향해 뻗어 있기 때문에 복잡하다.

조차가 큰 황해안에는 간석지(干潟地)가 넓게 발달되어 있다. 간석지는 주로 하천을 통해 바다로 유출되는 토사가 만을 중심으로 쌓여 형성된 해안퇴적지형으로, 예로부터 간척사업에 의해 논이나 염전으로 개발되어 왔다. 해수욕장으로 이용되는 사빈(砂濱)은 동해안에 탁월하게 발달되어 있으며, 황해안과 남해안의 사빈은 일반적으로 규모가 작은 편이다.

기후와 식생

기후

우리나라는 북위 33°∼43°의 아시아대륙 동안(東岸)에 위치해 사계절의 구분이 뚜렷한 온대 내지 냉온대 기후지역에 속한다. 일반적으로 중위도의 대륙 동안은 서안에 비해 한서(寒暑)의 차가 심하며, 특히 겨울철의 기온이 매우 낮다. 거의 같은 위도상에 있는 서울과 아테네의 1월 평균기온은 각각 -4.6℃, 8.8℃로서 약 13℃ 정도 차이가 난다.

우리나라의 기후는 한대성과 열대성의 2중적 성격을 띤다. 겨울에는 시베리아의 대륙성고기압으로부터 북서계절풍이 불어와서 일최저기온이 -10℃ 이하로 내려가는 날이 많으며, 한파(寒波)가 내습할 때는 -15°∼-20℃의 혹한도 나타난다.

이에 반해 북태평양의 해양성아열대고기압이 지배하는 한여름[盛夏]에는 일최고기온이 30℃를 넘어 열대습윤기후를 방불하게 하는 무더위가 계속된다.

최한월과 최난월의 평균기온차는 북부에서 약 40℃, 중부에서 약 30℃, 남부에서 약 23℃에 달해 북쪽으로 갈수록 대륙성기후의 성격이 짙어진다. 우리나라의 한극(寒極)인 중강진에서 최저 -43.6℃, 서극(暑極)인 대구에서 최고 40℃의 기온이 기록된 바 있다.

한반도는 위도 10°에 걸쳐 있고, 북쪽은 고도가 높으며 대륙에 접해 있는 데 비해 남쪽은 낮으며 바다에 돌출해 있어 남북간의 기온차가 심하다. 연평균 기온의 분포는 서귀포(14.7℃)에서 가장 높고 중강진(3.8℃)에서 가장 낮아 10℃ 이상의 남북차이를 보인다.

그러나 계절상으로는 여름에는 그 차가 작고 겨울에는 매우 크다. 8월에는 서귀포(25.8℃)와 중강진(22.7℃)의 기온차가 3℃에 불과하지만, 1월에는 각각 5. 1℃와 -20. 8℃를 나타내어 그 차가 무려 26℃나 된다. 때문에 여름의 더위는 전국적이지만 겨울의 추위는 남쪽과 북쪽이 현저하게 다르다.

우리나라의 기후는 전반적으로 겨울이 길고 여름이 비교적 짧으며, 봄과 가을은 몹시 짧다. 북부지방에서는 겨울기간이 4∼5개월, 중부지방은 3.5∼4개월, 남부지방은 2∼2.5개월이다. 또한, 여름기간도 개마고원에서는 몇 주일에 불과하고, 관북 해안지방은 약 1개월, 관서지방은 약 2.5개월, 중부지방은 약 3개월, 남부지방은 약 3.5개월이다.

같은 위도상일지라도 동서간에는 비교적 현저한 기온차가 나타난다. 즉, 동해안은 황해안에 비해 겨울에 3℃ 정도 높은 기온을 보여준다. 이는 태백산맥이 한랭한 북서계절풍을 막아주고, 북서풍이 영서지방에 눈을 내릴 때에는 따뜻한 바람으로 변해 동해사면을 불어 내리기 때문이다.

강수(降水)는 거의 전국적으로 여름에 집중되어 있다. 서울을 포함한 중부지방에서는 7월에, 중부 이북에서는 8월에 많은 비가 내린다. 냉량한 오호츠크해기단과 고온다습한 북태평양기단의 접촉부에 형성되는 장마전선이 한반도에 상륙한 다음 천천히 북상하기 때문이다. 서울의 경우 6∼8월의 우기에 연강수량의 약 60%, 장마철인 7월에 내리는 강우만도 연강수량의 약 30%를 차지한다.

장마철은 대개 6월 하순에 시작해 중부 이남에서는 7월 하순에 끝나며, 북부지방에서는 8월까지 계속된다. 장마가 끝난 뒤 무더위가 계속되는 한여름에는 때때로 태풍이 비를 몰고 온다. 연강수량은 지역에 따라 큰 차이가 있으나 남쪽에서 북쪽으로 갈수록 감소하는 경향이 있다.

강우량의 지역적 분포는 지형과도 밀접히 관련되어 있다. 여름에 양쯔강 유역에서 발생해 우리 나라로 이동해오는 이동성저기압이 산지에 부딪히는 큰 하천의 중 · 상류 지방은 다우지이다. 산지로 둘러싸인 섬진강의 하류지방은 장마전선의 영향으로 1,400∼1,500㎜의 최다우지를 이룬다.

한강과 임진강의 중류 · 상류 및 청천강의 중 · 상류 지방도 1,200∼1,300㎜의 다우지이다. 개마고원은 함경산맥이 여름계절풍을 차단하고 이동성저기압의 영향을 적게 받아 연강수량이 700㎜ 이하로서 가장 적다.

이 밖에 구릉성저지대인 대동강 하류지방과 태백산맥 및 소백산맥으로 둘러싸인 낙동강 중 · 상류 지방은 800∼900㎜ 이하의 과우지(寡雨地)이다. 우리나라는 습윤기후지역에 속하나 연강수량의 변동이 심하다. 이는 주로 여름철의 강수량에 원인이 있다.

연강수량의 변동은 지역에 따라 다르나, 서울의 경우 1940년에는 2,135㎜, 1949년에는 633㎜를 기록해 그 차이가 약 1,500㎜에 달한다. 또한, 농업의 중심지인 중부와 남부지방에서는 연평균치가 20% 내외의 큰 폭을 보인다.

우리나라는 중위도의 대륙 동안에 위치해 기후에 영향을 미치는 기단과 기압의 배치가 계절에 따라 매우 다르다. 겨울에는 한랭건조한 대륙성의 시베리아기단의 영향을 주로 받는다.

시베리아기단은 발달과 쇠퇴를 주기적으로 반복한다. 기단의 세력이 강해져 한파가 우리나라로 내습할 때는 기온이 내려가며, 약화되어 이동성고기압이나 온대성저기압이 중국 쪽에서 우리나라로 다가올 때에는 날씨가 온화해져서 이른바 삼한사온(三寒四溫)의 현상이 나타난다.

봄철이 되면 시베리아고기압은 약화되고 여기에서 분리된 이동성고기압과 온대성저기압이 2,3일 간격으로 통과하며, 날씨는 화창하나 변화가 심하다. 그리고 기온이 올라감에 따라 남부지방에서부터 여러 가지 꽃이 피기 시작해 점차 북쪽으로 옮아간다. 진달래가 피는 시기는 남부와 북부 사이에 1개월 이상의 차이가 있다.

봄에는 공기가 건조해 산불이 자주 발생하며 황사현상(黃砂現象)도 나타난다. 늦봄과 초여름에는 냉량다습한 오호츠크해고기압이 우리나라로 세력을 확장해 날씨가 비교적 맑으며, 태백산맥 서쪽의 중부지방에는 푄현상이 자주 일어난다.

그리고 오호츠크해고기압이 약화되고 저위도에 머무르면 고온다습한 북태평양고기압이 북서쪽으로 세력을 확장한다. 이들 고기압 사이에 형성되는 장마전선이 우리나라로 북상해 장마철이 시작된다.

장마전선이 만주지방으로 올라가면 북태평양고기압이 우리나라를 지배해 삼복(三伏)더위가 계속되는 한여름으로 접어들며, 이 때는 남서풍 · 남풍 · 남동풍 등 남풍 계통의 바람이 불어온다.

가을이 되면 시베리아고기압이 발달하기 시작하는데, 여기에서 분리된 이동성고기압의 영향을 많이 받아 날씨가 맑다. 온대성저기압이 통과할 때는 날씨의 변화가 일어나지만 봄철보다는 약해 농작물의 결실에 유익하다.

식생

우리나라는 남북간의 기후차가 크고 지표의 기복이 상당해 식물의 종류가 풍부한 편이다. 삼림대는 남쪽에서 북쪽으로 가면서 난대 · 온대 · 냉대가 분포한다. 난대림은 남해안에 분포한다.

잎이 넓은 상록활엽수가 많고 대표적인 수종은 동백나무와 북가시나무이다. 이러한 유형의 삼림을 조엽수림(照葉樹林)이라고 하며, 일본 남부와 중국의 화중 · 화남 지방으로 이어진다.

낙엽활엽수로 대표되는 온대림은 북한의 구릉지대와 남한의 대부분을 차지한다. 대표적인 수종은 신갈나무 · 떡갈나무 · 상수리나무 등이다. 대체로 남쪽으로 갈수록 수종이 점차 변해 느티나무 · 팽나무 · 서나무 · 흑송 · 참대 등 난대성의 수종이 섞인다.

북한의 동북부에는 상록침엽수림이 우세하게 나타난다. 냉대림의 상록침엽수는 겨울이 길고 여름이 짧은 기후에 알맞은 식물로 북반구의 북부에 널리 분포한다. 대표적인 수종은 분비나무 · 가문비나무 · 구상나무 · 눈잣나무 등이다.

산지가 많은 우리나라에서는 고도에 따른 식생의 변화가 현저하다. 특히, 북한의 산악지대와 제주도의 한라산에서 잘 나타난다. 일반적으로 신갈나무 · 떡갈나무 등을 주로 하는 낙엽활엽수림대 위에는 가문비나무 · 분비나무 · 구상나무 등의 아고산대(亞高山帶) 침엽수림대가 나타난다.

아고산대가 시작되는 높이는 한라산 1,500m, 금강산 1,200m, 백두산 900m 등이다. 삼림의 한계 고도는 백두산 2,000m, 관모봉 2,200m이며, 지리산과 한라산에서는 나타나지 않는다.

자연환경과 생활

지형과 생활

지표를 바탕으로 이루어지는 농업 · 취락 · 교통 등 각종 인문현상은 지형의 영향을 직접적으로 받는다. 우리나라는 농업국으로 발전해 왔지만 산지가 많기 때문에 농토가 비교적 협소하다.

농업은 벼농사가 중심이지만 논과 밭의 분포는 대체로 지형과 일치한다. 하천 양안의 충적지와 계곡의 저지는 주로 논으로 이용되며, 경사가 완만한 구릉지와 산록은 밭으로 이용된다.

오늘날 쌀의 곡창을 이루고 있는 평야지대의 충적지는 원래 상습적인 침수지역으로서, 금세기 이전에는 대부분 황무지였다. 이중환(李重煥)의 『택리지(擇里志)』에도 강(江)가는 사람이 살기에 적합하지 않은 곳으로 기술되어 있다.

당시 논농사에 유리했던 곳은 평야지대의 넓은 충적지보다는 비교적 작은 하천이 흐르는 계곡이었다. 이러한 곳은 보(洑)로 막아 하천을 관개용수원으로 이용할 수 있고 수해도 적은 이점이 있다. 그리하여 넓은 평야를 이용하지 않고 계곡에서 계단식 논을 만들어 농토를 확장하기도 하였다.

큰 강 하류의 평야지대에서도 사람들이 주로 살던 곳은 구릉지와 충적지가 만나는 부분이었다. 이러한 곳은 논과 밭이 고르게 분포해 다양한 농작물을 재배할 수 있고, 야산에서 연료를 쉽게 구할 수 있는 이점이 있었다.

높은 산지는 예로부터 교통상의 큰 장애였다. 태백산맥 · 소백산맥 · 낭림산맥 등은 여러 고개[嶺]를 통해 산맥의 양쪽 지역이 연결되기는 했으나, 교통이 불편했던 과거에는 주민들을 갈라놓는 구실을 하였다. 태백산맥의 대관령 · 추가령, 소백산맥의 조령 · 추풍령 · 육십령 등은 넘기가 어려웠으며, 고개의 양쪽 기슭에는 통행인을 위한 영취락(嶺聚落)이 현저하게 발달하였다.

조선 8도의 행정경계는 산맥과 일치하는 경우가 많아 호남과 영남, 관서와 관북 등 각기 개성이 뚜렷한 지역들이 형성되었다. 높은 산맥의 양쪽 지방은 방언 · 가옥구조 · 농업 · 풍속 등서 차이가 크다.

산지는 농업에 불리하지만 생활의 근거를 마련하고 전란을 피하기 위해 찾아드는 사람들이 많았다. 이들은 주로 화전(火田)을 일구어 생계를 이어갔으며 화전민으로 정착하기도 하였다. 화전민들이 주로 이용하던 땅은 산지 중에서도 지면이 비교적 평탄한 고위평탄면이었다.

고위평탄면은 토양층이 비교적 두꺼워 영구적인 농토로 바뀌었다. 교통이 편리해진 오늘날 대관령 일대에는 채소를 중심으로 한 고랭지농업(高冷地農業)이 활발하다. 서부지방의 산정부에 고위평탄면이 부분적으로 남아 있는 평정봉(平頂峰)은 산성을 쌓아 외적의 침입시에 방어거점으로 삼았다. 남한산 · 금오산 · 구월산 등의 산성이 그 대표적인 예이다.

황해안의 간석지는 중요한 토지자원의 하나로서 계속 농경지로 개발되어 왔다. 몽고의 침입으로 고려정부가 강화도로 천도했을 때 식량의 부족을 해결하기 위해 간척사업을 추진하였다.

백제시대에 쌓았다고 하는 벽골제(碧骨堤)도 저수지의 제방이라고 알려져 있으나, 조수가 드나드는 갯골을 가로막은 것으로 보아 방조제(防潮堤)의 기능도 담당했던 것으로 보인다.

조선 말기까지의 간척사업은 규모가 작았고 민간에서 추진한 간척사업은 더욱 그러하였다. 근대적인 토목공사에 의한 대규모의 간척사업은 20세기에 들어와서 추진되기 시작하였다. 우리나라에서는 간척지가 주로 논으로 이용되기 때문에 방조제와 더불어 수리시설도 축조되었다.

호남평야와 같은 해안평야는 간척사업을 통해 확장되어 왔다. 전라북도(현, 전북특별자치도) 옥구군(현, 군산시)의 미면(米面, 1920년대)과 김제군(현, 김제시)의 광활면(廣闊面, 1930년대) 및 부안군의 계화면(界火面, 1970년대) 등은 간척사업으로 생겨났다.

간석지는 퇴적물이 계속 쌓이면서 성장하기 때문에 구간척지 외부로 신간척지가 조성된다. 지면이 높아 조수의 침입이 적고 염분에 강한 식물들이 자라는 염생습지(鹽生濕地)는 황해안과 남해안에 광범위하게 분포했으나, 지금은 거의 논과 염전으로 바뀌어져 있다.

기후와 생활

기후는 의식주 생활과 취락의 입지, 산업활동 등에 큰 영향을 미친다. 사계절이 뚜렷한 우리나라에서는 소한(小寒)에서 동지(冬至)까지의 24절기(節氣)에 따라 세시풍속과 관련된 각종 행사가 있었다. 우리의 의식주 생활은 지역마다 다소의 차이는 있으나 겨울의 추위와 여름의 더위를 이겨내기에 알맞도록 고안되었다.

우리나라 고유의 한복에서 겨울옷은 천 사이에 솜이 들어 있고 바지에는 대님을 매어 체온의 발산을 최소로 줄이고 있다. 여름옷은 통풍이 잘되는 삼베 · 모시 등의 마직물을 많이 사용하며, 풀먹이기에 주의를 기울여 체온의 발산을 최대로 늘리도록 하였다.

겨울이 긴 지방에서는 겨울 동안 신선한 채소를 구할 수 없는 것이 식생활에 있어서 큰 어려움의 하나이다. 김치는 이러한 문제를 극복하기 위한 우리나라 특유의 채소저장법이다. 추운 북쪽에서 따뜻한 남쪽으로 갈수록 김치의 맛이 짠 것도 기온차와 관련이 있다. 또한, 계절에 따라 각종 음식물을 현저하게 달리해 생활에 새로운 활력소를 불어 넣는다.

전통적인 가옥에는 겨울철의 난방시설인 온돌이 설치되어 있다. 일반적으로 지붕이 낮고 방이 좁으며 벽이 두껍다. 창과 문의 수는 적고 규모도 매우 작으며, 2중구조로 되어 있는 경우가 많다. 이와 같은 가옥구조는 춥고 긴 겨울을 이겨내기 위해 방한(防寒)에 치우친 때문이다. 한편, 마루나 대청이 설치되어 있어 여름에는 이 곳에서 많은 시간을 보낸다.

가옥구조는 지방에 따라 조금씩 다르다. 북쪽으로 갈수록 폐쇄성을 띠는데, 추운 관북지방의 가옥은 부엌을 넓혀 작업장으로 이용할 수 있도록 하였다. 부엌과 방 사이에 벽이 없는 온돌인 정주간(鼎廚間)을 설치하였으며, 가축의 축사도 온기가 있는 부엌에 붙어 있다.

전통적인 가옥의 건축재료로는 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 이용하였다. 임산자원이 풍부했기 때문에 목재를 가장 많이 사용하였고 흙과 돌도 중요시하였다.

우리나라의 가옥은 지붕의 재료에서 외형적 특색이 뚜렷해 지붕의 재료에 따라 초가 · 기와집 · 너와집 등으로 구별하기도 한다. 초가지붕은 단열재 구실을 하여 기와집이나 양철집보다 여름에 서늘하고 겨울에 따뜻하다. 초가에서도 지역에 따라 지붕의 재료는 상이해 벼농사 지대에서는 볏짚, 밭농사지대에서는 조짚이나 밀짚, 제주도에서는 새[茅], 김해평야에서는 갈대 등이 이용되었다.

우리나라에서는 남향산록이 제일 좋은 집터로 꼽힌다. 남향산록은 강한 북서계절풍을 직접 받지 않고 일사량을 최대로 받을 수 있기 때문이다. 취락의 경우도 마찬가지이다. 하천의 이름에는 남대천(南大川)이 많다. 하천이 동서방향으로 흐를 때 하천 북쪽의 남향산록에 위치한 마을의 남쪽을 흐르므로 이러한 명칭이 붙여진 것이다.

택지풍수(宅地風水) · 촌락풍수 · 묘지풍수 등 과거에 성행했던 각종 풍수사상에서 길지(吉地)의 으뜸으로 여겼던 배산임수(背山臨水)는 우리나라의 기후 및 기타 자연환경과 부합된다. 가옥의 구조뿐만 아니라 취락의 입지에서도 여름철의 더위보다 겨울철의 추위에 더 비중을 두고 있다.

기후와 가장 관련이 밀접한 산업은 농업이다. 우리나라의 농업은 벼농사가 중심을 이루고 있다. 벼는 동남아시아가 원산지인 열대성농작물인데, 몬순아시아에 속하는 우리나라는 여름이 고온다습해 벼농사에 알맞은 기후조건을 갖추고 있다. 남부지방의 평야지대에서는 만생종(晩生種)을, 북부와 산간지방에서는 조생종(早生種)을 재배하고 있다.

벼와 더불어 널리 재배되는 작물은 보리이다. 보리는 서남아시아가 원산지로서 생육기가 우리나라의 일반 식물과는 달리 가을에서 봄까지이다. 그리하여 보리는 겨울이 비교적 온난해 논의 그루갈이가 가능한 중부 이남에서 주로 생산된다.

지금은 주식에서 쌀이 차지하는 비중이 크게 높아졌으나, 과거 남부지방에서는 늦봄부터 가을까지의 식량은 거의 전적으로 보리에 의존했기 때문에 ‘꽁보리밥’이라는 말도 생겼다.

기온이 낮고 강수량이 적어 밭농사가 활발한 관서지방에서는 조와 기타 잡곡이 많이 생산된다. 또한, 여름이 짧고 냉량한 영서지방과 관북지방에서는 감자와 옥수수가 많이 생산되어 주식으로 이용된다.

근래에는 비닐하우스의 등장으로 기후의 제약을 극복하고 연중 채소와 화훼를 재배한다. 특히, 겨울이 온난한 남부지방에서는 원교농업의 형식으로 채소를 많이 재배한다. 제주도에서는 1970년대 이후 감귤재배가 활발해 지금은 생산에서 가장 중요한 과실이 되었다. 이러한 농업은 기후의 혜택을 충분히 활용하는 좋은 예이다.

자연재해와 그 극복

자연재해

인간의 생명을 위협하고 재산에 막대한 손해를 입히는 자연재해에는 여러가지가 있다. 우리나라에서 자주 발생하는 것은 가뭄 · 홍수 · 냉해 · 산사태 등이다. 이러한 자연재해는 수시로 일어나는 것이 아니라, 특정한 계절에 집중적으로 발생한다.

오랫동안 비가 내리지 않아 농업에 해를 끼치는 가뭄은 초여름과 한여름에 자주 발생한다. 장마전선의 북상이 늦어져 6월에 가뭄이 심하면 모내기에 막대한 지장이 초래되며, 경우에 따라서는 7월까지 연장되는 해도 있다. 어떤 해에는 장마가 일찍 끝나고 북태평양고기압의 세력이 강력해 벼의 성숙기에 가뭄이 계속되기도 한다.

가뭄이 계속될 때 태백산맥 서쪽의 영서 · 경기 지방에 푄현상이 일어나면, 심한 경우에는 우물이 마르고 농작물은 물론 산과 들의 초목까지 마르게 된다.

1939년에는 보기 드문 가뭄이 들어 쌀생산량이 평년의 절반에 불과하였다. 가뭄은 넓은 범위에 걸쳐 발생하기 때문에 피해가 심각하다. 기록에 의하면 조선시대에는 482년 동안에 극심한 가뭄이 89회에 달하였으며 2, 3년간 연속된 경우도 여러 번 있었다. 20세기에 들어와서는 1919 · 1924 · 1928 · 1939 · 1966년에 가뭄이 전국적으로 극심했고 국지적인 가뭄은 이보다 잦았다.

수해를 일으키는 홍수는 6∼9월의 우기에 주로 발생하며 하천 양안의 저지대에 피해를 준다. 거의 매년 장마철이면 일강수량 100㎜를 넘는 집중호우가 내리며, 태풍이 통과할 때는 강수 집중도가 이보다 훨씬 커서 예외없이 심한 홍수가 발생한다.

태풍은 강한 바람까지 수반해 농작물에 풍해(風害)를 입히기도 한다. 태풍은 7∼9월 사이에 3,4년에 1회 정도로 남부지방을 내습하는데, 해안지방에서는 해일(海溢)의 피해를 입기도 한다.

중부지방의 경우 20세기에 들어와서 가장 심하였던 수해는 1925년 7월에 있었다. ‘을축년홍수(乙丑年洪水)’라고 불리는 이 때의 수해는 경기만 쪽으로 내습한 태풍에 의한 것이었는데, 며칠 사이에 400∼600㎜의 집중호우가 내려 한강 주변의 저지대가 전부 물로 덮였다. 1959년 김해지방을 강타한 사라호 태풍도 풍수해와 해일을 일으켜 인명과 재산에 막대한 피해를 초래하였다.

집중호우시에는 산사태가 발생해 가옥과 농경지를 순식간에 휩쓰는 경우도 있다. 우리 나라의 산사태는 사면의 토양층이 빗물을 흡수하고 수목이 바람에 흔들려 기반암 위의 토양층이 요동될 때 발생하는 것이 보통이므로 규모가 크지는 않다.

냉해는 농작물의 생육기에 궂은 날이 계속되어 일조량이 부족하거나 기온이 낮을 때 발생한다. 발생률은 가뭄과 수해에 비해 작지만, 냉해가 심한 경우에는 농작물의 결실이 부실해 흉년이 들기도 한다. 냉해는 저지대보다 산간 고지대에서 현저하게 나타난다. 관북 해안지방은 여름철에도 한류인 북한해류의 영향을 받아 냉해가 비교적 심하다.

한반도는 주로 고생대 이전의 안정된 지층으로 이루어져 있기 때문에 지진의 피해가 극히 적은 편이다. 그러나 기록에 의하면 가옥이 무너지는 등의 피해를 일으킨 지진도 다수 있었다. 『삼국사기』 · 『고려사』 · 조선왕조실록 등에 의하면, 삼국시대에 11회, 고려시대에 4회, 조선시대에 26회의 큰 지진이 있었다.

그 중에서도 1727년(영조 3) 함경도의 함흥을 비롯한 7읍에 발생한 지진은 가옥과 성벽을 무너뜨린 대지진이었다. 근래에는 1978년 충청남도 홍성에 진도(震度) 4, 5도의 지진이 발생해 가옥 · 공공건물 · 성벽 등이 상당한 피해를 입었다. 그러나 우리나라에서 발생하는 지진은 강도가 약하고 빈도도 적어, 일상생활에서 의식하는 경우는 드물다.

자연재해의 극복

농업국인 우리나라에서는 가뭄과 홍수를 극복하기 위한 수리사업이 역대 왕조를 통해 기본정책의 하나로 이어져왔다.

가뭄은 농업 전반에 피해를 준다. 일찍부터 벼농사를 시작한 우리 나라에서는 삼국시대 이후 저수지를 축조해 이를 극복하기 위해 노력하였다. 삼국시대의 저수지로는 상주의 공검지(恭儉池), 의성의 대제지(大堤池), 제천의 의림지(義林池), 밀양의 수산제(守山堤), 김제의 벽골제 등이 있었다.

그러나 작은 계류(溪流)를 배경으로 축조한 저수지들은 대부분 규모가 작아 관개면적이 넓지 못하였다. 평야지대에서는 구릉지를 배경으로 낮은 둑을 쌓아 빗물을 저장하는 작은 저수지, 즉 동(垌) 또는 방죽이 주요 관개시설로 이용되었다. 이 밖에 작은 골짜기의 하천에 보를 축조해 논의 관개에 이용하였다.

이러한 관개시설은 가뭄을 극복하기에 불충분했기 때문에 대부분의 논은 천수답(天水畓)이거나 이와 다름없었다. 이 때문에 궁중 · 관청 · 민간에서는 연례행사로서 모내기철에 기우제를 올렸다.

조선 세종 때에는 측우기를 만들고 서운관(書雲觀)을 두어 우량을 관측했으며, 서울의 청계천에는 수표교(水標橋)를 만들어 수위를 관측하였다. 이러한 관측은 가뭄과 홍수에 대비하기 위한 노력으로 높이 평가된다.

그러나 수해에 대한 대비책은 가뭄보다 소홀한 편이었다. 심한 수해는 큰 강 양안의 충적지에서 주로 일어나는데, 조선시대와 그 이전에는 홍수를 다스릴만한 높은 제방을 쌓을 수 없었다.

오늘날 벼농사의 중심을 이루고 있는 평야지대의 충적지는 20세기에 들어와 근대적인 토목공사에 의해 대규모의 제방을 쌓고, 농업용수를 공급하는 양수장을 설치하는 한편, 저습했던 땅을 배수함으로써 가뭄과 수해를 극복할 수 있었다.

산지에서 평지로 흘러나오는 소규모 하천은 둑을 쌓아 유로를 고정시키고 홍수시의 범람을 막아 양안의 농토를 보호하였다. 이러한 경우에는 토사가 하상에 집중적으로 쌓여 하상이 주변의 농토보다 높은 천정천(天井川)이 발달한다. 이러한 천정천은 수백년에 걸쳐 둑을 계속 쌓아올려서 형성된 것이다.

평야지대의 충적지에서는 지면의 주변보다 다소 높은 자연제방이 농토로 이용되는 한편, 취락의 입지에도 이용되었다. 수해가 비교적 적은 자연제방에서도 집터를 돋우거나 돈대(墩臺)를 설치해 홍수에 대비하였다.

그리고 바람이 많은 제주도의 가옥에서는 초가지붕을 밧줄로 그물처럼 엮고 돌담을 높이 쌓아 바람의 피해를 줄이고 있다. 근래에는 감귤밭도 높은 방풍림을 조성해 보호하고 있다.

개관

오늘날 우리가 보는 지표경관은 인구의 증가와 기술의 발달에 따라 대부분이 인공적으로 개조된 것이다. 오랜 역사를 통해 이룩된 촌락과 도시를 비롯해 도로 · 경지 등은 조상의 얼이 담겨 있는 문화유산이다.

하천은 범람을 막기 위해 제방을 쌓고 경지를 확보하기 위해 유로를 바로잡았다. 경지의 관개를 위해 작은 하천을 가로막아 저수지를 축조했고 계곡에는 계단식 논을 조성하였다.

특히, 1960년대 이후 공업기술의 획기적인 발전과 경제규모의 증대로 대규모 댐, 아산만방조제, 영산강하구언, 경부고속도로, 대도시의 고층빌딩 등과 같은 대규모 공사가 이루어졌다. 계화도 · 영산강 · 서산 · 시화 · 새만금 등의 간척사업으로 해안선이 크게 변모하였다.

현재의 우리나라 인문환경은 자연 그대로의 모습이었던 한반도를 한민족의 가치관과 기술 발달로 변형, 성장시킨 산물이다. 이러한 인문환경의 차이는 그 지역의 자연적 차이에서 유래하기도 하지만, 그 지역을 점유한 사람들의 문화적 배경 차이에 더 큰 원인이 있다. 산록에 발달한 집촌과 산간지대의 산촌, 마을 주변 구릉지의 묘지군(墓地群) 등은 우리나라 특유의 촌락 경관이다.

우리나라의 기본 산업이었던 농업은 점차 제조업분야의 팽창에 따라 국민총생산에서의 비중이 크게 낮아지고 있다. 특히, 경인 · 남동 임해공업지역 · 영남공업지역 · 호남공업지역 · 태백산공업지역 · 중부내륙공업지역 등을 비롯한 근대적 공업지역의 발달은 원료의 수입과 공산품의 수출을 주로 하는 선진국 산업형으로 급속히 전환시켜 국토의 경관이 크게 변모되었다.

도보 · 수로(水路) 교통의 시대에서 철도 · 고속도로 · 항공으로의 발달은 우리의 생활권을 전국 내지 세계로 확대시켰다. 1970년대에 개통된 경부고속도로를 비롯해 호남 · 남해 · 구마 · 88올림픽 · 중부 · 영동 · 동해 고속도로 등이 완공되고, 중앙 · 서해안 · 대전통영고속도로가 완공될 예정이어서 우리나라의 모든 지역이 1일생활권에 속하게 되었다.

우리나라는 전국토의 70% 이상이 산지일 뿐만 아니라 산맥도 남북과 동서로 교차해 교통의 장애가 되고 있다. 또한, 삼국시대까지는 통일된 국가를 이루지 못하고 각각 독립된 문화를 발전시켜 온 결과, 현재까지도 기호(畿湖) · 관동(關東) · 관서(關西) · 영남(嶺南) · 호남(湖南) · 관북(關北) 등 각 지역은 독특한 문화적 특색을 띤다.

일반적 특성

인구

조선 중기의 우리나라 총인구는 약 1,000만 명으로 추계되고, 그 뒤 약 200년 동안 정체상태에 머물러 조선 말기에는 약 1,300만 명으로 추계된다. 근대적 인구센서스가 처음으로 실시된 1925년의 총인구는 약 1,900만 명이었다. 1944년의 인구조사에서는 2,512만 명으로 증가하였다.

조선 말기부터 일제시기를 거치는 동안 많은 인구가 북으로는 만주와 노령(露領)으로, 남으로는 일본으로 이주하였다. 1945년 광복 당시 일본에는 약 210만 명, 만주에 약 160만 명, 구소련에 약 20만 명이 거주하고 있었다.

광복과 더불어 일본에서 거주하던 약 150만 명은 귀국했으나 만주와 구소련에 거주하던 동포들은 대부분 그대로 머물렀다. 광복 이후에 귀국한 해외동포들은 주로 남한에 정착하였다. 또한, 국토가 양단되어 많은 북한주민들이 남한으로 이동했으며 6 · 25전쟁 동안 절정에 달하였다.

6 · 25전쟁 이후 처음으로 실시된 1955년의 인구조사 결과 북한을 제외한 총인구는 2150만 명이었고, 1960년에는 2,495만 명으로 1945년 당시 남북한 전체인구 규모에 다다랐다. 1960년대에는 급속한 경제성장과 더불어 인구증가율도 연 2% 이상으로 인구의 급증을 기록했으나 1980년대 중반 이후에는 1.0%내외의 인구증가율을 보이고 있다.

1985년 총인구가 4,000만명을 넘어섬으로써 세계상위권의 인구 대국이 되었으며, 1999년 현재 총인구는 약 4,685만명이다. 평균 수명은 광복 직전에 남자 45세, 여자 49세였으나, 1985년에는 남자 65세, 여자 72세로 40년 동안에 20세 이상 길어졌다. 이후 평균수명은 계속 늘어나 1997년 현재에는 남자 71세, 여자 78세이다.

인구의 성별구조에서는 전쟁을 치렀거나(1955) 주민의 해외이주가 많았던 때(1944)에는 여초현상(女超現狀)이 나타났다. 지역별로 보면 1985년의 경우 섬유공업 · 전자공업 등의 발달로 여성근로자가 많은 공업도시와 관광도시에서 여초현상이 두드러졌다(마산 92.0, 구미 92.1, 경주 92.1 등). 반면, 남초현상(男超現狀)이 나타나는 지역은 중화학공업이 발달한 도시와 광산도시, 여자인구의 유출이 많은 농촌지역 등이었다(창원 111.3, 울산 108.2, 태백 109.6, 정선 109.7 등).

연령별 인구구조를 보면, 일제시대에는 청장년층의 해외유출로 청장년층이 감소하고 유년층이 증가했으나 광복 직후에는 반대현상이 나타났다. 1960년대에는 6 · 25전쟁 이후의 출생률 상승으로 유년층이 증가하였다.

1970년대 이후에는 유년층은 감소한 반면 청장년층의 비율이 높아졌다. 소득과 문화수준이 높아짐에 따라 노년층의 비율도 증가해 1995년 현재 65세 이상의 노년층은 5.9%를 차지한다. 2000년 11월 현재 우리나라의 총인구는 약 4612만명이며, 지역별 분포는 〈표 4〉와 같다.

| 시 · 도\구분 | 면적 (㎢) |

인구 (명) |

|---|---|---|

| 서울특별시 | 606.37 | 10,270,484 |

| 부산광역시 | 753.19 | 3,829,094 |

| 대구광역시 | 885.53 | 2,493,387 |

| 인천광역시 | 957.64 | 3,485,199 |

| 광주광역시 | 501.15 | 1,339,441 |

| 대전광역시 | 539.79 | 1,341,413 |

| 울산광역시 | 1,055.72 | 1,015,249 |

| 경기도 | 10,190.73 | 8,672,632 |

| 강원도(현, 강원특별자치도) | 16,873.72 | 1,552,667 |

| 충청북도 | 7,432.72 | 1,484,429 |

| 충청남도 | 8,584.76 | 1,913,428 |

| 전라북도(현, 전북특별자치도) | 8,047.54 | 2,009,245 |

| 전라남도 | 11,963.79 | 2,171,024 |

| 경상북도 | 19,031.77 | 2,809,584 |

| 경상남도 | 10,504.41 | 3,069,757 |

| 제주도(현, 제주특별자치도) | 1,845.89 | 534,008 |

| 총계 | 99,774.72 | 46,991,041 |

| 〈표 4〉 시 · 도별 면적과 인구 (1999.2.1 현재) | ||

| *주) 인구 : 1998.12.31 주민등록기준 잠정통계. | ||

취락

1960년에 약 70%를 차지하던 촌락인구는 1980년에 42.7%로, 1990년에는 25.6%로 계속 감소하는 추세에 있다. 도시의 팽창에 따른 촌락인구의 감소에도 불구하고, 선진공업국에 비하면 촌락인구의 비율은 높은 편이다. 촌락인구의 대부분이 대도시근교를 제외하면 농업에 종사하고 있어 경지의 분포와 대략 일치한다.

촌락의 대부분은 집촌(集村)을 형성하고 있으며, 산간지대와 개척촌에서는 산촌(散村)을 이룬 곳이 많다. 집촌은 우리나라의 자연환경과 사회적 환경에 의해 이루어져, 전통적인 가족제도와 풍수사상에 바탕을 둔 자연관(自然觀), 그리고 합리적인 토지이용과 깊은 연관성이 있다.

촌락의 입지는 낮은 구릉지를 등지고 남사면에 위치하는 것이 보통이다. 남사면 산록입지는 겨울의 북서계절풍을 막을 수 있고, 일사량을 최대한 받을 수 있을 뿐만 아니라, 평지를 최대로 경지화할 수 있는 합리적인 위치이다. 우리나라의 공업화와 때를 같이하는 새마을운동은 촌락경관을 많이 변모시켰다.

불규칙한 집촌은 규칙적인 가옥 배치로 정리되었고, 건축재료와 구조면에서도 중부지방의 ㄱ자집, 남부지방의 一자집 등에서 새마을 표준가옥형으로 전환되어 종래의 초가지붕은 1970년대 이후에는 거의 자취를 감추었다. 그러나 아직 전통적 가옥구조를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 촌락의 입지 및 형태에서도 큰 변화가 보이지 않는다.

우리나라의 도시화는 비교적 최근의 일로서 수차에 걸친 경제개발5개년계획과 국토종합개발계획에 따른 산업구조의 변화와 밀접한 관계를 가지고 있다. 도시인구는 1960년의 700만 명에서, 1980년에는 2,140만 명으로, 다시 1985년에는 2,641만 명으로, 1996년에는 4,042만 명으로 증가했으며, 이에 비해 농촌인구는 격감하였다.

1960년에서 1985년 사이에 일어난 도시인구의 증가를 지역별로 살펴보면, 1960∼1966년에는 도시중심의 경공업발달에 따르는 인구증가가 있었으며 촌락인구의 감소는 없었다.

1966∼1970년의 제2차경제개발 기간에는 수도권과 태백산 지역에서 급속한 인구증가를 보였으며, 1968년 이후에는 촌락인구의 절대 감소가 나타났다. 서울을 중심으로 한 수도권의 인구증가는 서울의 팽창에 따른 위성도시의 발달 때문이었다.

1970∼1975년에는 대부분의 도시지역과 태백산지역에서 인구가 증가했고, 특히 경부고속도로의 주변 도시와 남동임해공업지역의 포항 · 울산 · 부산 · 마산 등지에서 급속한 인구증가를 보였다. 이 시기의 도시발달은 공업지역이나 공업단지의 발달과 밀접하게 관련되어 있다.

1975∼1980년에는 전국에 걸쳐 도시인구는 증가하고 제주도를 제외한 농촌지역은 인구가 감소하였다. 이 기간 동안 도시인구는 460만 명이 증가한 반면, 촌락인구는 180만 명이 감소하였다.

이 시기는 우리나라 수출산업의 팽창과 관련 산업의 신장기에 해당한다. 1980∼1985년에는 경상북도를 제외한 전농촌지역에서 인구감소가 약화되었다.

1970년대 이후 수도권전철의 부설과 고속도로의 개통, 위성도시의 성장 등으로 팽창된 수도권 인구는 1985년에는 총인구의 39.1%에 이르렀다. 그러나 농촌지역의 인구는 1960년 수준 이하로 감소해, 1985년 전국의 시부인구(市部人口)는 65.4%에 달하였다.

인구분포면에서 보면 농업이 주축을 이루었던 광복 이전까지는 온난한 남부 · 서부의 평야지대의 인구밀도가 높고 한랭한 동부 · 북부의 산악지대로 갈수록 낮았다. 그러나 1960년대 이후에 기존 도시를 중심으로 진행된 공업화로 많은 농촌인구가 대도시로 집중되었다.

지역별 인구밀도를 살펴보면, 1960년에 서울 9,111인 · ㎢, 부산 4,826인 · ㎢, 제주도 157인 · ㎢이던 것이 1989년에는 1만7469인 · ㎢, 7,334인 · ㎢, 283인 · ㎢으로 각각 높아졌다. 제주도의 경우는 감귤과수원과 관광지개발에 따른 전입인구가 많아졌기 때문이다.

광복 당시 남한에는 도시가 11개(개성 제외)에 불과했으나 1955년 25개, 1975년 35개, 1990년 67개, 2000년 현재에는 7개 광역시를 포함해 79개로 늘어났다.

산업활동

1960년대에 이르기까지 우리나라 산업활동의 중심은 농업이었다. 1960년에 총취업인구 가운데 1차산업에 종사하는 인구는 50%를 넘었고, 국민총생산에서 차지하는 비율은 약 40%였다.

1962년에 시작된 경제개발5개년계획 이후 급속한 공업화로 농업인구와 국민총생산에서의 비중이 급속히 저하되었다. 1989년에는 1차산업인구가 총취업인구의 19.5%, 국민총생산의 10.3%를 차지하였다.

농업 내부에서도 기계화를 위한 경지 정리, 관개시설의 확충, 수확품종의 개량, 영농의 다각화 등 많은 변화가 일어났다. 삼국시대 이후 전국으로 확산된 벼농사는 중부 · 남부 지방의 평야지대를 비롯한 전국에서 재배되고 있어 오늘날에도 우리나라 농업의 주축을 이룬다.

기후의 차이에 따라 중부에서는 조생종, 북부에서는 중생종, 남부에서는 만생종이 재배된다. 1972년 이후에는 다수확 품종인 통일벼 · 유신벼 등의 도입과 영농방식의 개선으로 쌀생산량이 획기적으로 증가하였다.

1997년의 우리나라 곡물생산량은 614만t이며, 그 중 쌀은 545만t으로 전체의 90%를 차지한다. 맥류는 전체의 7.7%를 차지한다. 밀은 추위나 가뭄, 토질 등에 대한 적응력이 보리보다 강한 작물이어서 북한지방에서 주로 재배되며, 광복 이전에는 전국 생산량의 3분의 1을 황해도에서 생산하였다. 영남 · 호남 지방에서는 그루갈이로 재배된다. 서류는 전라남도 · 경상남도의 고구마와 강원도의 감자가 유명하며, 전체 곡물생산량의 약 6.3%를 차지한다.

도시인구가 급증함에 따라 채소 · 화훼 · 과수 · 육우 · 양계 등을 포함하는 근교농업이 빠른 속도로 성장하였다. 채소류의 생산량은 1970년 250만t에서 1998년에는 925만t으로 크게 늘어났다.

또한, 비닐의 보급으로 시설농업(施設農業)이 발달해 계절에 관계없이 고급채소와 화초를 도시에 공급할 수 있게 되었고 농촌의 경관도 많이 변모하였다. 대관령을 중심으로 하는 고랭지농업에 의한 여름 채소 공급도 최근의 변화이다.

주곡 생산 위주의 자급농업에서 점차 다각적인 영농과 상업적 농업으로 전환되고 있으나, 대다수의 농민들은 호당 경지면적이 1 내외인 좁은 경지에서 전통적인 농업방식을 벗어나지 못하고 있다.

우리나라의 재래수공업은 임진왜란 이후 관영공업(官營工業)이 폐기되면서 가내수공업으로 성장했으나, 20세기에 접어들어 서구문물이 유입되고 외세가 침입해 쇠퇴하게 되었다. 오늘날에는 한산의 모시, 안동의 안동포(安東布), 담양의 죽세공품, 강화의 화문석(花文席), 전주의 합죽선(合竹扇)과 한지(韓紙), 안성의 유기(鍮器), 충무의 나전칠기(螺鈿漆器), 운봉의 목기(木器) 등 일부만이 남아 있다.

근대적인 공업은 일제 때 시작되었으나 일본경제에 예속되어 기형적인 구조를 가지고 있었다. 광복 이후에는 국토가 양단되어 전력 · 중화학공업 시설의 대부분이 북한에 편중되었고, 소수인 남한의 공장들도 사회의 혼란과 자본 및 기술의 부족으로 정상적인 발전을 하지 못하였다.

1950년부터 공업진흥계획이 수립되었으나 6 · 25전쟁으로 기존의 공장시설마저 파괴되었다. 휴전 후 섬유 · 식품 · 시멘트 · 전력 등의 소비재산업에 치중했으나 발전은 미약하였다. 본격적인 공업발전은 1962년부터 시행된 일련의 경제개발5개년계획과 함께 이루어졌다. 1970년대는 1차산업국가에서 2 · 3차산업국가로 급속히 전환하는 시기였다.

1971년에 2차산업인구는 총인구의 17.6%였으나 1980년에는 30.5%, 1989년에는 28.2%로 급격히 증가하였다. 이러한 산업구조의 변화는 1970년대에 수출산업이 급신장했기 때문이다. 1971년에 수출액 10억달러를 넘어선 이후 1977년 100억달러, 1989년 623억달러로 19년 동안 62배로 증가하였다. 이에 따라 산업별 취업인구도 변화하였다.

무역구조도 1960년에는 총수출액의 80% 이상을 식료품과 원료가 차지했으나 1966년부터 공산품의 비중이 높아져 1989년에는 약 95%를 차지하였다.

우리나라의 공업은 원료의 해외의존도가 높고 수출지향적인 것이 특징이다. 원유 · 철광석 · 원목 · 원면 · 양모 · 고무 등의 원료를 수입, 가공해서 그 일부를 다시 수출하는 가공무역이 중요한 비중을 차지한다.

중화학공업은 원료의 수입과 제품의 수출에 편리한 임해지역에 주로 입지하고 있다. 또한, 경공업 편중에서 제철 · 기계 · 화학 · 조선 · 자동차 등의 중화학공업으로 전환한 뒤 최근에는 다시 반도체 · 컴퓨터 · 통신기 등의 첨단산업으로의 전환을 추진하여 균형을 모색하고 있다. 이러한 급속한 공업발달은 우수하고 풍부한 노동력과 국제협력을 통한 기술 및 자본의 도입에 따라 이룩되었다.

교통과 생활권

삼국시대에 성립된 역원제(驛院制)에 따른 도로망은 조선시대에 한성∼의주로, 한성∼서수라로, 한성∼평행로, 한성∼동래로, 한성∼제주로, 한성∼강화로 등의 주요 간선이 확립되었다.

이 간선은 현재의 주요철도 및 간선도로와 대략 일치하고 있으나 보행과 우마차의 통행을 위한 것이었다. 차량을 위한 교통로는 일제시대에 전국적으로 건설된 신작로(新作路)이다.

6 · 25전쟁 이후 자동차교통이 급속도로 보급되었고, 1962년 이후 경제개발계획과 더불어 산업도로 · 고속도로 · 관광도로 등이 건설되었으며, 도로포장사업도 활발하게 진행되었다. 1998년 현재 남한의 도로연장은 약 8만 6,989㎞이다.

또한, 고속도로는 총연장 1,996㎞이며, 일반국도 1만 2,447㎞, 특별 · 광역시도 1만 7,670㎞, 지방도 1만 7,155㎞, 시도 1만 5,145㎞, 군도 2만 5,576㎞ 등이다. 1997년 현재 도로포장률은 74%이다.

도로교통은 여객수송에서 1965년 이후 철도를 앞질러 1996년에는 여객수송량의 83.2%를 담당하였다. 또한, 도로교통이 발달하면서 자동차 대수가 급증해 1960년 약 3만대에 불과하던 것이 1997년에는 1,041만대를 초과하였다. 자동차는 대도시(서울 약 40%, 부산 약 10%)에 편중되어 도로교통망도 대도시 지역에 특히 잘 발달되어 있다. 서울∼대전간은 자동차 교통량이 가장 많은 구간이다.

철도교통은 1899년에 개통된 노량진∼인천간의 경인선이 효시이다. 광복 당시 남한의 철도 총연장은 2,642㎞였으나 산업철도 부설, 간선철도의 복선화 · 복복선화 · 전철화, 지하철의 개통 등으로 1999년에는 총연장 6,683㎞로 늘어났다.

부분적으로는 자동차교통에 밀려 수려선(水驪線)과 같이 철거되기도 했으나 화물수송의 18.7%, 여객수송의 4.4%를 담당하고 있다. 철도 중에서 경부선 · 경인선 · 호남선은 여객수송 중심이며, 중앙선 · 영동선 · 태백선 등은 화물수송 중심이다.

1975년에 서울의 지하철 1호선 개통 이래 지하철망을 점차 확대시켰다. 부산, 대구, 인천에도 건설되어 1999년 말 현재 전철의 총연장은 661㎞에 이르렀다. 이로써, 여객수송의 대부분을 자동차교통에 의존하고 있던 수도권 및 전국 광역시의 교통난이 크게 해소되었다.

철도와 자동차교통이 발달하지 못했던 19세기 말까지는 하천과 연안수로를 이용한 수운이 화물과 여객수송의 큰 비중을 차지하였다. 조정에 수납하는 조곡을 운반하는 조운(漕運)은 물론, 한강 · 금강 · 낙동강 등의 주요 하천 곳곳에는 하항이 발달해 중요한 교통로 구실을 하였다. 특히, 한강은 휴전선에 의해 하구의 교통이 막히기 전까지는 바다의 해산물과 내륙의 농산물이 서울로 집산되는 주요 교통로였다.

연안항로도 자동차교통에 밀려 쇠퇴했으나 남해안과 다도해지역, 반도부와 제주도 · 울릉도 · 흑산도 등을 연결하는 항로는 중요하다. 해외수출상품과 수입원자재가 급증해 부산 · 인천 · 포항 등의 항만시설을 확장했고, 1998년 현재 약 4,900척 524만t에 달하는 선박을 보유하고 있다. .

항공교통은 1962년 대한항공이 설립된 이후 본격적으로 발달하였다. 2000년 현재 우리나라는 77개국과 항공협정을 맺었으며, 국적항공사가 30개 국가의 80개 도시에 운항하고 있다. 서울에서 아시아 · 중동 · 미주 · 유럽 등을 연결하는 국제노선이 있고, 서울은 국내항공노선의 중심이기도 하다.

고속도로의 발달, 기차와 전철의 고속화, 항공교통의 발달로 국내는 1일생활권에 속하게 되었다. 뿐만 아니라 각종 활동이 전세계로 확대되면서 지구 전체를 생활권으로 하는 ‘지구촌’이라는 용어까지 생겨났다.

지역특성

지역구분

우리나라는 동일한 문화를 가지는 단일민족이면서도, 자연환경과 역사적 배경이 달라 독특한 성격을 가지는 여러 지역으로 나누어진다. 지역 구분은 여러 가지로 나타날 수 있으나, 여기에서는 가장 보편적이고 지방의 특성을 잘 설명해주는 전통적인 구분을 택하기로 한다.

우리나라를 크게 북부 · 중부 · 남부 지방으로 나눈 뒤, 북부지방은 관서와 관북, 중부지방은 기호와 관동, 남부지방은 호남과 영남 등으로 세분한다.

북부지방과 중부지방은 도경계선을 택할 수도 있다. 그러나 언어 · 풍속 · 경제활동 등을 기준으로 멸악산맥을 경계로 황해도의 북쪽은 북부, 남쪽 해안지방은 중부지방에 포함시켰다. 중부지방과 남부지방의 경계도 차령산맥을 기준으로 하였다. 문화지역의 경계는 언어 · 민속 · 경제활동 등을 기준으로 하기 때문에 점이지대(漸移地帶)로 나타나는 경우가 많다.

기호지방

서울특별시 · 인천광역시 · 경기도와 경기만을 둘러싸고 있는 황해도의 해안지방과 충청남도 북서 해안지방을 포함한다. 주민들의 생활은 한강 · 임진강 · 예성강 · 안성천 · 삽교천 유역을 중심으로 발달해, 이들 하천이 모여드는 경기만을 중심으로 한 하나의 공통된 지역적 특색을 보인다.

이 지방의 중심부이자 우리나라 전체의 심장부인 서울 · 인천 · 수원 · 부천 · 안양 · 성남 · 의정부 등의 수도권은 전 국토 면적의 12.8%에 해당하나, 인구는 2,221만 명(2000년)으로 총인구의 약 46%를 차지하는 최대의 인구집중지역이다.

이 지역의 특징은 1차산업의 비율은 낮고 2 · 3차산업의 비율이 높다는 데에 있다. 이는 서울을 포함해 경인공업지대가 있기 때문이다. 경인공업지대는 서울의 영등포와 인천을 중심으로 발달했는데, 수도권이 급속하게 도시화하면서 서울∼인천 간은 거의 연속된 도시지역으로 변모하였다.

또한, 안양과 수원 등지도 연속해 도시화가 이루어져, 경인공업지대는 서울 · 인천 · 부천 · 안양 · 수원 · 성남 · 안산을 포함하는 우리나라 최대의 공업지대로 성장하였다. 경인공업지대는 인구 2,000만에 가까운 수도권의 대소비시장은 물론 세계의 시장들을 상대로 한 각종 공업이 발달하고 있다.

경인지방은 동력자원과 공업용수가 풍부하고, 교육수준이 높은 노동력이 풍부하다. 또한대소비시장이자 정치 · 경제의 중심지인 서울과 인접해 자본과 기술의 도입에도 유리하다.

대도시 근교에서는 채소 · 과실 · 육우 등의 근교농업이 성하고, 비닐하우스를 이용한 고급채소와 화초의 재배도 유명하다. 또한 이 지방 전지역에 걸쳐 젖소의 사육이 급증하고 있다.

관동지방

강원특별자치도와 충청북도의 일부를 포함하며 국토개발계획상의 태백산지역과 일치한다. 관동지방은 태백산맥을 경계로 서쪽의 영서와 동쪽의 영동으로 나누어진다.

영서지방은 대부분이 남한강과 북한강 수계에 속해 우리나라 최대의 수자원 보유지역이며, 발전 · 공업용수 · 관광산업 등으로 각광받고 있다. 북한강과 남한강은 예로부터 이 지역의 교통로였으며, 지역적 공통성을 이루는 데 중요한 구실을 하였다.

영서지방은 밭농사가 중심이며 감자와 옥수수의 산출이 유명하다. 최근에는 수도권과의 교통이 편리해지고, 고도가 높기 때문에 여름철의 기온이 낮아서 고랭성(高冷性)의 야채재배가 성하며, 고위평탄면을 이용한 기업적 규모의 목축업이 발달하고 있다.

춘천 · 원주 · 충주 등이 영서지방의 행정 · 경제 · 문화의 중심지이다. 영동 · 동해 · 중앙고속도로를 비롯한 서울∼충주, 춘천∼원주∼충주 간의 고속화도로가 발달해 이 지역의 새로운 발전이 기대된다.

영동지방은 동해어장을 바탕으로 수산업이 발달했으며, 최근에는 아름다운 해안과 설악산국립공원 등을 이용한 관광산업이 활기를 띠고 있다. 또한, 이 지역은 영동선과 1970년대 이후 건설된 여러 고속도로의 개통으로 수도권과 더욱 밀접해졌다.

태백산지역은 무연탄 · 철광석 · 중석 · 흑연 · 석회석 등의 지하자원이 집중되어 있어 시멘트공업을 중심으로 하는 중요한 공업지대를 이루고 있으며, 국내의 공업발전을 위한 동력과 지하자원의 공급원이 되고 있다.

호남지방 · 제주도

호남지방은 광주광역시 · 전라남북도와 그리고 충청남북도의 일부를 포함하며, 중부지방과는 차령산맥, 영남지방과는 소백산맥을 경계로 한다. 금강유역의 공주와 부여를 중심으로 발달한 백제문화권에 속한다. 호남평야 · 나주평야 등 남서해안지방의 넓은 평야와 섬진강 유역의 산간분지 및 진안고원으로 구성되어 있다.

따뜻한 기후와 넓은 평야를 바탕으로 일찍부터 우리 나라의 곡창지대를 이루었다. 황해안과 남해안의 어장을 끼고 있어 각종 어업과 양식업이 발달하였다. 지하자원이 빈약하고 동력 개발도 늦어 공업 발달은 아직 미약하지만, 교통망의 발달과 정부의 공업정책에 힘입어 새로운 산업발전이 기대된다.

이 지역은 경지의 65%가 논으로 이용되고 있다. 특히, 호남평야가 있는 전북특별자치도는 논이 총경지의 약 70%를 차지한다. 겨울이 따뜻하고 생육기간이 길어 보리를 2모작으로 재배하며, 쌀보리의 생산량은 전국의 약 60%를 차지한다. 그 밖에도 면화 · 대마 · 모시 등 섬유작물의 재배가 성하다.

제주특별자치도는 육지에서 멀리 떨어져 있고 자연환경도 상이해 독특한 지역적 특성을 이루어 왔으며, 언어 · 풍속 등에서 옛 것이 많이 보존되어 있다. 인구의 성별구조에서는 여초현상이 뚜렷하며, 특히 40세 이상의 장년층과 노년층에서 현저하다.

제주특별자치도는 원래 고구마 · 보리 · 유채 등의 밭농사가 중심이었으나 1960년대 이후 과수 · 채소 · 특용작물 등 상품작물 재배로 전환되었고, 특히 귤생산이 활발하다. 오랜 역사를 가진 목축은 현대적인 기업적 육우사육으로 발전했고, 온난한 겨울과 남국적인 풍경으로 인해 국제적 관광지로 발돋움하고 있다.

영남지방

경상남도, 경상북도와 부산 · 대구 · 울산광역시를 포함하는 영남지방은 낙동강과 형산강 유역을 중심으로 일찍이 신라의 찬란한 문화를 건설했던 곳이다.

이 지역은 소백산맥을 경계로 북쪽의 중부지방, 서쪽의 호남지방과 인접해 있다. 이 지방은 언어 · 풍속 · 생활양식에서 뚜렷한 지역성을 보이며 전통적인 문화유산을 가장 많이 보존하고 있는 지역 중의 하나이다. 경주를 중심으로 한 신라의 불교문화와 안동을 중심으로 한 조선의 유교문화는 현재도 잘 보존되어 있다.

이 지역은 경상북도 북부를 제외하면 대부분이 논농사지역으로 호남지방과 더불어 우리나라의 곡창을 이룬다. 전체 경지의 약 60%가 논이지만 2모작으로 보리를 재배하므로 벼와 보리의 생산지가 일치한다.

부산과 대구의 근교에는 1960년 이래 근교농업이 급속하게 발달하였다. 대구의 사과와 김해 · 구포의 배 · 채소 등은 전국적인 상권을 가지고 있다. 또한, 양잠과 약초 재배도 성해 뽕밭의 면적은 전국의 약 45%를 차지한다. 이 지역은 동해남부어장과 남해어장을 끼고 있어 수산물 생산량이 전국의 약 2분의 1을 차지하며, 부산은 원양어업기지이다.

남동임해공업지역과 영남내륙공업지역은 1970년대의 급속한 공업발전을 주도한 곳이다. 남동해안지역은 항만건설에 유리한 자연조건과 온난한 기후, 수도권 및 남서지방과 연결되는 경부철도 · 경부고속도로 · 남해고속도로, 정부의 공업정책 등에 힘입어 1970년대에 중화학공업을 중심으로 급신장하였다.

제철 · 정유 · 석유화학 공업에서는 원료의 대부분을 수입해 일부를 다시 수출하는 가공무역이 발달하였다. 우리나라의 조선 · 자동차 공업의 중심지이며, 금속 및 기계공업의 종업원수는 전국의 약 40%를 차지한다.

관서지방

철령관(鐵嶺關)의 서쪽으로 평안남북도와 황해도의 일부를 포함하며, 북으로는 압록강을 경계로 중국과 마주하고 남으로는 멸악산맥을 경계로 중부지방에 인접한다.

이 지역은 고조선과 고구려의 옛터로서 중국과 인접해 있기 때문에 일찍부터 중국의 문물을 받아들였으며, 한민족이 북방으로 진출하는 근거지였다. 또한 북방 이민족의 침입도 잦아 압록강 상류의 자강고원(慈江高原) 지방은 시대에 따라 국경선의 변화가 심했던 곳이다. 광복 이후 북한이 이 지방을 점령하게 된 것도 이러한 지리적 위치에 기인한 바 크다.

멸악산맥 이남의 황해도 일부는 언어 · 풍속 등으로 보아 중부지방에 속하지만, 휴전선 때문에 실제로는 관서지방에 더 가까워지고 있다.

1945년 당시 토지이용에서 밭이 차지하는 비율은 황해도 75%, 평안남북도 약 80%로 밭농사가 농업의 주축을 이룬다. 이는 강수량이 1,000㎜ 이하여서 벼농사에 적합하지 않고 생육기간도 중부 · 남부 지방에 비해 짧기 때문이다.

밭작물로는 밀 · 보리 · 조 · 수수 등이 전국에서 가장 많이 산출된다. 황해도의 연백평야 · 재령평야, 대동강 하류의 평양평야, 청천강 하류의 박천평야 등에 일제강점기에 확충된 관개시설도 논농사도 활기를 띠고 있다.

이 지역에는 철 · 석탄 · 금 · 중석 · 흑연 · 은 · 규사 등 지하자원의 매장량이 풍부하다. 철은 황해도 북서부의 은율 · 재령 · 하성과 평안남도의 개천 · 강서 등지에서 주로 산출되며, 송림에는 제철소가 있다.

무연탄은 평안북부탄전과 남부탄전이 주산지이며, 유연탄은 사리원의 봉산탄광에서 산출된다. 평양과 남포를 중심으로 하는 관서공업지대는 이 지역의 지하자원과 압록강 수풍에서 발전되는 풍부한 동력을 바탕으로 이루어졌다. 관서지대는 중공업에 치중해 소비재 생산이 빈약하다.

관북지방

함경남북도를 포함하는 관북지방은 한민족(韓民族)의 북방진출과 여진족의 남하세력이 부딪치는 곳으로, 조선시대까지도 충돌이 끊이지 않아 역사적인 배경에 따라 언어와 풍속의 지역적 차이를 나타낸다. 그러나 밭농사와 어업 중심의 경제구조와 오랜 기간의 공동생활로 지역적 유사성이 강화되었다.

이 지역은 개마고원과 좁은 해안지대로 나누어진다. 해발고도가 높고 겨울이 길며, 연강수량이 600㎜ 내외로 우리나라에서 가장 건조한 곳이다. 개마고원은 벼농사가 불가능해 밭농사가 주를 이룬다. 함경북도는 밭이 92%, 함경남도는 87%이다. 밭작물인 감자 · 귀리 · 피의 생산량은 전국의 50%를 초과한다.

해안지방은 북쪽의 한류와 남쪽의 난류의 영향으로 각종 어류가 풍부하며, 주요 수산물은 대구 · 명태 · 고등어 · 청어 · 방어 등이다. 이 지역은 지하자원이 풍부해 철 · 석탄 · 마그네사이트 · 흑연 · 금 · 은 · 구리 등이 많이 산출된다. 특히, 이원 · 단천의 철, 아오지의 갈탄, 이원의 마그네사이트 등은 이 지역 공업발전의 기초가 되고 있다.

개마고원에서 압록강으로 북류하는 하천은 장진강 · 부전강 · 허천강 등이다. 이들 하천의 유로를 경사가 급한 남쪽해안사면으로 변경해 대규모 수력발전을 하고 있다.

여기에서 생산되는 전력은 풍부한 지하자원과 더불어 함흥 · 청진 등을 중심으로 하는 관북공업지대의 기초가 되고 있다. 장진강발전소와 부전강발전소는 현대적인 발전 규모와는 비교가 되지 않지만, 1945년 이전에는 우리나라 최대의 발전시설이었다.

전통적인 환경관

환경은 그 지역에 거주하는 인간에게 직접 · 간접으로 영향을 미치며, 일반적으로 자연환경과 인문사회환경으로 구분된다. 양자는 불가분의 관계를 가지며 한 지역 내에서 상호결합해 지역 고유의 형태를 나타내기도 한다. 인간과 자연환경과의 관계, 즉 환경을 대하는 입장은 환경결정론과 환경가능론의 두 가지로 나눌 수 있다.

환경결정론은 자연환경과 인류의 사회생활과의 관계를 파악할 때 자연의 제약에 중점을 두는 사고방법이다. 인간의 행동, 민족성 심지어는 왕조의 성쇠까지도 자연환경에 의해 결정된다는 입장이다.

환경가능론은 그 반대되는 주장이다. 자연은 인간에게 여러 가지 가능성을 부여하며, 그것을 선택하는 것은 기술과 역사적인 전통에 바탕을 둔 인간의 자유의지라는 견해이다.

우리나라의 자연환경은 크게 세 가지 측면에서 고찰할 수 있다. 먼저 위치면에서 보면, 대륙과 해양과의 접촉이나 연결에는 유리하나 국력이 약하면 두 방향으로부터 압력을 받기 쉬운 반도적 · 육교적 위치라는 것이다.

기후적으로는 사계절의 변화가 뚜렷한 온대지방에 해당한다. 그러나 여름철의 집중호우, 열대지방을 방불하게 하는 무더위, 겨울의 혹심한 추위, 그리고 종종 내습하는 태풍의 다양한 변화는 한국인의 문화형성에 큰 구실을 하였다.

지형적으로는 전국토의 70%가 산지로 되어 있어 전통적인 농업국가인 우리에게는 불리한 여건으로 작용하였다. 토양 또한 대부분이 산성토로서 농업에 불리하다. 이러한 불리한 자연환경이야말로 전통적으로 농업을 생업으로 하는 우리 민족을 자연환경에 순응하게 만들었다.

자연에 대한 이러한 인지는 신라시대 이후부터 조선시대의 실학사상이 대두하기 전까지 한국 전역에 유행했던 풍수지리사상에 잘 나타나 있다. 풍수지리의 토지관에서는 토지[또는 환경]는 만물을 화생(化生)하게 하는 생명력을 가지고 있다고 믿었다.

토지 생명력의 후박(厚薄)에 따라 그 곳에 거주하는 사람 또는 그 곳에 조상의 선산을 모시고 있는 후손들의 길흉화복(吉兇禍福)이 결정된다는 유기체적 개념을 가지고 있다.

조선시대의 지리서 저자인 이중환은 『택리지』에서 인걸(人傑)은 지령(地靈)에 의한다는 지인상관론(地人相關論)을 주장하여, 8도인심은 자연환경에 의해 각각 특징지어진다고 하였다. 그리고 거주지역을 선정할 때 지리적인 입지조건을 강조하고 있다.

첫째로는 토지의 상태나 산천과 해륙의 지세를 의미하는 지리(地理)를, 둘째로는 그 지역의 생산성을 평가하는 생리(生理)를, 그리고 셋째로는 그 지역의 인심을 강조하였다. 그는 마을의 인심이 착한 곳은 자연이 아름답기 때문이라고 하였다.

이처럼 우리 민족은 환경을 중시해 환경에 순응하는 의식주생활을 영위하면서 환경을 훼손시키는 것을 죄악시하였다. 그러나 제2차세계대전 이후 조수처럼 밀려드는 서양문물과 더불어 불가피했던 경제개발은 환경의 변화를 초래했으며, 마침내는 환경문제를 야기시켰다.

경제발전과 환경훼손

경제발전에는 환경 훼손이 항상 뒤따른다는 것은 세계 각국의 경제개발정책 수행에 있어서 항상 지적되는 문제이다. 선진공업국의 다수가 경제개발과 더불어 자연환경을 훼손시킴으로써 돌이킬 수 없는 어려움을 경험하고 있다.

그리하여 훼손된 환경을 소생시키기 위해 막대한 예산과 노력을 투입하고 있다. 잘살아보겠다는 환경개발정책이 오히려 생활의 불이익을 초래했기 때문에 성장개발 위주의 정책에는 제동이 걸렸으며, 자연 또는 생활환경을 훼손시키지 않는 범위 안에서 종합개발정책을 추진하게 되었다.

환경의 훼손은 지진 · 화산 · 태풍 · 해일과 같은 자연현상에 의해서도 이루어지지만, 여기에서는 주로 인간의 활동에 의해 일어나는 것만을 생각하기로 한다. 인간 활동에 의한 자연환경의 훼손은 자연자원의 고갈과 자연환경의 오염 및 자연경관의 파괴로 나눌 수 있다.

자연자원의 고갈은 공업생산의 증진을 위해 무절제하게 원료를 채취하는 데에서 기인한다. 자연환경의 오염과 파괴는 생산활동 및 주거체계로부터 오염물질과 폐기물이 여과되지 않은 채 방출되기 때문에 나타난다. 또한, 경제개발이라는 명목 하에 불합리한 건설, 무절제한 위락행동도 자연의 파괴에 큰 몫을 하고 있다. 결국, 환경훼손의 원인은 크게 산업화와 도시화라고 규정지을 수 있다.

산업화는 자연환경을 비롯한 모든 환경과 끊임없이 상호작용을 하고 있다. 즉, 공업생산의 투입요소인 자원을 채취함으로써 경관을 훼손시키고 있다. 그리고 산업화에 수반해 공업잔재물 또는 폐기물이 증가된다.

폐기물은 생산과정에서 직접 자연환경으로 유출되는데, 이들은 공장의 분진 · 폐수 또는 생활폐기물로 구성된다. 자연환경으로 유입되는 잔재물은 공업의 종류와 제조과정의 형태에 따라 양과 질이 모두 상이하지만 일반적으로 투입되는 자원에 비례해 그 양이 증감한다. 결국, 산업화가 가속될수록 그에 따른 폐기물은 점점 증가하게 될 것이다.

산업화와 더불어 가속되는 도시화는 다양한 도시문제를 야기하고 있다. 도시화는 인구의 도시집중과 함께 물자와 기술 및 정보의 집중을 동반하며 인공시설의 과밀을 가져온다. 밀집된 도시일수록 공공기관 · 고층빌딩 · 공장 · 일반가정 등에서 배출되는 매연과 검댕 · 연탄가스 등과 자동차배기가스 · 쓰레기 · 공장폐수 · 가정용하수 등이 더 많아진다.

이들은 자연환경을 훼손시킬 뿐만 아니라 동상 · 건축물들을 부식 또는 파손시키고 질병을 유발하는 등 인문사회환경에도 나쁜 영향을 미치고 있다. 그리고 자연생태계를 파괴해 또다른 재해를 초래할 수도 있다. 그러므로 산업화 및 도시화에 수반되어 나타나는 좋지 않은 영향을 최소화시키기 위한 방안이 개발되어야 할 것이다.

환경보전문제의 대두

환경의 훼손은 폭발적인 인구의 증가 및 자원의 고갈과 더불어 인류가 안고 있는 중대한 문제의 하나로 부각되고 있다. 수 십년 전만 하여도 환경문제는 일부 선진공업국의 고민으로만 생각되었다.

그러나 이제는 전인류의 생존에 영향을 미치는 심각한 문제로 부상해, 1970년 스톡홀름에서 유엔의 주관 하에 개최되었던 인간환경회의는 ‘오직 하나뿐인 지구(only one earth)’라는 표제를 걸고 환경의 중요성을 더욱 새롭게 인식하게 되었다.

우리나라에서도 1960년대 후반부터 이룩한 고도의 경제성장과 더불어 환경오염문제가 대두하였다. 산업화와 비례해 환경오염은 급속하게 증가한데 비해, 이에 대한 적절한 예방과 방지에 대한 정책의지는 상대적으로 부실했기 때문에 대기오염 · 수질오염 · 토양오염 · 소음 등의 문제가 날로 급증하였다.

대기오염

산업화 · 도시화의 진전은 도시지역과 그 인근지역의 대기오염을 심화시키고 있다. 대기오염의 원인이 되는 물질은 암모니아(NH₃) · 일산화탄소(CO) · 이황화탄소(CS₂) · 염화수소(HCl) · 염소(Cl) 및 그 화합물 황화수소(H₂S) · 질소산화물 등이다.

이들은 주로 공장에서 뿜어대는 검댕과 분진, 그리고 자동차배기가스에 의한 매연으로부터 산출된다. 이들은 광화학적 반응을 하여 호흡기질환을 유발하고 식생의 성장에도 큰 장애요인이 된다. 뿐만 아니라, 도시의 구조물[기념비 · 빌딩 · 조각 등], 심지어는 의복과 도서관의 장서까지도 부식시키거나 파손하고 있다.

우리나라의 대기오염원별 추이를 보면 산업화에 따라 대기오염이 가중되고 있는 현상이 두드러진다. 특히 수송부문에서 배출되는 NO₂(83%)와 HC(60%)는 자동차 수의 증가와 더불어 증가 추세에 있다.

반면 아황산가스는 1981년부터 저유황이 공급되면서 그 배출량이 점감해 1998년 현재 서울의 경우 기준치(0.05ppm)를 밑도는 0.008ppm)을 기록하고 있는 것을 비롯해 전국의 주요 도시에서 0.008∼0.019ppm)의 수치를 나타내고 있다.

대기오염의 대표적인 예로는 1952년 12월에 있었던 ‘런던 에피소드’를 들 수 있다. 이 때에 런던에는 기온역전현상이 나타났다. 또 바람이 잔잔해 오염된 대기가 확산, 희석되지 못했기 때문에 오염물질들이 안개에 섞여 떠 있었다. 이 현상으로 시민 가운데 400여명이 호흡기질환으로 사망하였다. 이러한 현상은 뉴욕 · 로스앤젤레스 · 동경 등지에서도 보고되고 있다.

대기오염은 산성비의 원인이 된다. 1999년 말 산성비로 분류되는 산도(PH) 5.6 이하의 비가 내린 날은 전체 강수일수의 57%이며, 전체 강수량 가운데 산성비의 비율은 70%였다. 특히 부산에서는 생태계에 매우 해로운 산도 3.2의 비가 온 적도 있다.

대기의 오염정도는 대기의 혼탁도로 가늠할 수 있다. 서울은 연평균 에어로졸 광학깊이가 0.190으로 대기혼탁도가 비교적 높은 편이고, 특히 여름철에 높다. 오염에 의해 혼탁해진 대기는 온실효과의 원인이 된다.

수질오염

도시의 오물들은 수질을 오염시켜 인간이나 주위환경에 위해작용을 유발한다. 오염원은 도시하수나 생활하수로 인한 것, 공장폐수로 인한 것, 농업폐수로 인한 것 등으로 대별할 수 있다.

1953년 일본에서 발생한 미나마타사건(水俣事件)은 가장 대표적인 수질오염사건이라 할 수 있다. 우리나라에서도 남해안에서 나타나는 적조현상이나 대부분의 하천에서 기형어가 잡히는 것으로 보아 수질이 매우 오염되었음을 알 수 있다. 특히, 유역면적이 넓고 인구집중도가 높은 한강하류지방의 오염도는 심각하다.

그 밖에도 인천 앞바다에서 1983년 7월 25∼29일 사이에 망둥이 · 송어 등 28종의 어류가 집단폐사하는 사고가 있었고, 며칠 뒤에는 조개 15t이 떼죽음을 한 일이 있다. 1985년 환경청조사에 의하면 공장의 집중도가 큰 남해안이 동해안보다 3배 1 오염되어 있었다. 특히 진해 · 마산 · 부산 · 목포 · 울산 · 인천 · 광양만은 수산물서식부적지로 판명된 바 있다.

토양오염

토양의 오염은 공장폐수에 의해서도 나타나지만 주로 농약의 과대사용에 기인한다. 우리나라에서 쓰이는 농약은 유기염소계 살충제인 DDT · 엔드린 · 디엔드린 · 알드린 · RHC 등과 제초제인 2.4-D 등이 많다.

이들은 토양 중에 장기간 잔류하고 일부는 농작물에 흡수되거나 하천 또는 해양에 유입되어 부유생물 번식에 큰 피해를 주고 어류도 대량 폐사시키고 있다.

소음공해

도시과밀화 및 산업화 현상은 소음공해를 가속화시키고 있다. 이들은 공장 · 사업장의 소음, 건설작업장의 소음, 교통기관의 소음 및 거리의 확성기 소음 등 다양하게 구성되어 있다.

1996년 말 현재 서울 등 전국 주요 도시의 낮시간대 소음도는 모두 52㏈ 이상으로 기준치 50㏈를 초과하였다. 특히 공항이나 간선도로 부근의 소음이 심각한 상황이다.

소음은 청력에 지장을 줄 뿐만 아니라, 심리적 · 정신적인 면에서도 피해를 주어 사람들이 정상적인 생활을 하는 데 장애가 된다. 그러므로 소음의 원인이 되는 요소를 파악해 소음원을 제거, 차단 또는 흡수하는 대책을 강구해야 할 것이다.

환경보전정책

개발이 경제개발을 중심으로 한 변화를 뜻한다면, 보전의 의미는 오염의 방지 내지는 자원의 합리적인 이용이라는 측면을 가지고 있다. 특히 생태학적 · 심미적 특성을 강하게 내포하고 있다.

개발과 보전은 이렇게 서로 상반되는 목표를 가지고 있으나, 부존자원이 부족한 우리나라에서는 환경의 개발이 불가피하므로 당면한 문제는 어떻게 하면 이들간에 적절한 조화점을 찾는가에 있다.

환경보전법의 제정과 환경담당 정부기구의 설치

인간은 생존을 위해 계속적으로 산업화를 추진하였다. 이로 인해 자연의 파괴와 오염은 가속화되고 있으며, 20세기 후반에 이르러서는 자연적 순환과정 속으로 환원시키기에는 너무나 많은 폐기물이 누적되었다. 환경보전문제는 범세계적인 문제로 대두되어 국제회의에서는 환경권을 인간의 기본권리로 선언하기에 이르렀다.

우리나라에서도 「헌법」 제33조에서 "모든 국민은 깨끗한 환경에서 생활할 권리를 가지며 국가와 국민은 환경보전을 위해 노력해야 한다"라고 환경권을 규정하였다. 그러나 1970년대까지 공해로부터 인간의 건강을 보호하려는 방어적 성격을 띤 「공해방지법」(1963년)을 제정한 것 외에는 이렇다할 조치가 취해지지 않았다.

경제성장이라는 국가정책과 환경보전에 관한 인식의 결여, 환경보전을 위한 투자재원의 부족, 행정상의 어려움 등으로 정부의 환경보전정책은 실효를 거두지 못하고 있었다.

정부에서는 구체적인 효과를 얻기 위해 1977년에 국민기본권으로서의 환경권을 전제로 한 「환경보전법」을 제정했고 1978년에는 ‘자연보호헌장’을 선포하였다.

1980년에는 정부기구에 환경청을 신설하고, 1983년 일부 조직개편을 거쳐 1990년 1월 환경처로 승격시켰다. 환경처는 환경보전을 위한 제반업무를 수행하고 그 산하기구로 환경의 보전과 연구를 위한 기관을 두었다. 환경처는 다시 1995년 환경부로 승격되었다.

환경보전법 등 각종 환경 관련 법령

1977년에 제정된 「환경보전법」은 환경오염으로 인한 위해의 예방과 자연환경 및 생활환경을 적절하게 관리, 보전해 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 하고 있다.

이에 따라, 이 법령은 환경보전을 위해 환경기준 · 환경영향평가 · 환경관리 · 자연보전 등에 관해 규정하였다. 또한 환경보전위원회와 환경보전자문위원회, 환경연구기관 등을 설치하도록 하고 있다. 또한, 오염배출 및 방지 시설, 대기 · 수질 · 토양의 질보전과 산업폐기물의 처리에 관한 것도 아울러 규정하고 있다.

그러나 산업화의 진전과 더불어 환경문제가 더욱 심각해지자 오염분야별 환경대책이 절실하다는 인식 아래 환경보전법은 1990년 환경정책기본법, 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 환경분쟁조정법 등 6개 법으로 나뉘었다.

환경교육의 실시

환경보전을 위해서 무엇보다도 중요한 것은 환경에 대한 인식과 태도이므로 환경에 대한 적극적인 교육이 필요하다. 이는 인간이 자신을 둘러싸고 있는 환경에 어떻게 작용하고, 또 어떠한 작용을 받는가에 관한 인간과 환경과의 관계를 가르치는 새로운 접근이라고 할 수 있다.

환경교육은 가정-학교-사회 교육으로 이어지는 평생교육이어야 한다. 또한 현재와 미래의 환경상황을 파악해 환경문제의 예방과 해결에 적극적으로 참여하도록 유도하는 교육이어야 한다.

환경교육의 성과를 얻기 위해서는 학교교육이 필수적이나, TV · 라디오와 같은 대중매체를 이용한 사회교육의 기능도 간과할 수는 없을 것이다. 모든 사람이 ‘지구는 하나뿐’이라는 생각을 가지고 환경을 스스로 아끼고 사랑할 때, 우리들은 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 될 것이다.

한국사 시대구분

역사는 지금까지 발전해왔고, 앞으로도 계속해서 발전해갈 것이다. 이러한 역사의 발전을 체계적으로 이해하기 위해 반드시 필요한 것이 바로 시대구분이다. 시대구분이란 역사가가 어떤 일관된 기준에 의해 역사발전의 단계를 설정하는 것으로, 각 단계는 일반적으로 고대 · 중세 · 근대 등의 개념으로 정의되곤 한다.

그러나 시대를 구분함에 있어 절대적인 기준이 마련되어 있는 것은 아니다. 다양한 시대구분이 있을 수 있고, 혹은 같은 기준으로 시대를 구분한다고 하더라도 구체적인 사실에 대한 이해의 차이 때문에 각 시대의 기점과 종점은 서로 다르게 설정될 수 있다. 이러한 사정은 한국사의 경우에도 마찬가지여서 지금까지 매우 다양한 시대구분의 유형들이 제시되었다.

한국사의 시대구분문제가 제기된 것은 근대역사학이 성립된 이후이며, 특히 1930년대에 사회경제사학이 대두하면서 본격적으로 논의되기 시작하였다. 당시 사회경제사학자들은 마르크스(Marx, K.)의 유물사관(唯物史觀)에 입각해 한국사를 체계화하려 하였다.

이에 따라 원시공동체사회 · 고대노예제사회 · 중세봉건제사회 · 근대자본주의사회 및 사회주의사회 등 5단계 사회구성론(社會構成論)을 적용한 한국사의 시대구분이 제시되었다.

그 가운데서도 특히 백남운(白南雲)이 신석기시대까지를 원시씨족사회, 삼한 · 부여를 원시부족국가, 삼국 및 통일신라를 노예국가, 고려 · 조선을 집권적 봉건국가로 각각 구분해 한국사를 체계화함으로써 이 방면의 선구적 업적이 되었다.

그리고 이후로도 사회경제사학에서의 시대구분론은 계속해서 논의되었고, 지금에 이르러서도 시대구분의 한 방법으로 사용되고 있다. 그러나 같은 사회구성체론을 적용한다 하더라도 구체적인 시대 구분은 서로 다를 수 있기 때문에 그 안에서도 다른 견해들이 제시되어 있다.

우선, 고대에서 중세로의 이행, 즉 중세사회 기점에 대해서 삼국의 성립, 통일신라의 출발, 고려의 건국, 무신란 또는 고려 후기로 보는 견해가 대립하고 있다.

근대사회의 기점에 있어서는 근대의 개념에 대한 입장의 차이 및 민족운동과의 관련성 때문에 더욱 다양한 견해가 제시되었다. 1876년 개항, 1884년의 갑신정변, 1894년의 갑오농민전쟁 또는 같은 해의 갑오개혁, 1896년 독립협회의 활동, 1910년 경술국치 등이 각각 근대의 기점으로 제시되어 있는 형편이다.

시대구분에 있어서는 사회경제적 요소뿐 아니라 지배세력의 성격을 비롯한 정치 · 사회구조, 사상 · 문화 등 다양한 요소들이 종합적으로 고려되어야 한다. 이러한 관점에서도 한국사의 시대구분을 위한 노력이 진행되었다.

이 경우에는 신라 말 고려 초의 사회변동과 고려 말 조선 초의 사회변동이 한국사의 발전과정에서 차지하는 중요성이 특히 강조되었다. 이는 왕조의 교체를 중시하는 전근대적인 왕조사관으로의 복귀가 아니다. 그와 같은 정치적인 변동이야말로 사회경제적 변동을 포함한 사회의 변화를 종합적으로 표현하는 것으로 보았기 때문이다.

또한, 고대 · 중세 · 근대의 3구분법이 서양사회의 발전을 설명하기 위한 것이라는 점에 주의하고, 또 한편으로는 중국과 일본 등 동양사에서 근대에 선행하는 근세의 개념이 채용되고 있는 추세에 따라 한국사에도 근세를 설정할 것이 검토되었다.

이에 따라 국가의 성립 이후 삼국시대와 통일신라까지를 고대, 고려시대를 중세, 조선시대를 근세, 개항 이후를 근대로 각각 설정하는 시대구분이 제시되어, 오늘날 가장 널리 사용되고 있다.

이 글에서도 구석기시대로부터 청동기시대까지를 원시사회, 철기의 사용과 함께 초기국가가 성립한 이후부터 통일신라 · 발해까지를 고대사회, 고려시대를 중세사회, 조선시대를 근세사회, 개항 이후 식민지시대를 근대사회, 그리고 1945년 광복 이후 현재까지를 현대사회로 구분해 서술한다.

한국사 개관

원시사회

흔히 우리 나라의 역사를 말할 때 ‘반만년의 유구한 역사’라고 한다. 이 말은 단군신화(檀君神話)에 실려 있는 대로 고조선의 건국연대인 서기전 2333년을 우리 역사의 시작으로 삼은 데서 비롯되었다.

그러나 세계의 모든 민족과 마찬가지로 우리나라의 역사도 처음부터 국가가 형성되었던 것은 아니다. 선사시대, 즉 원시사회의 단계를 거치지 않으면 안 되었다. 선사시대는 구석기시대 · 신석기시대 · 청동기시대 · 철기시대로 발전하는데, 우리 한국사도 같은 과정을 밟았던 것이다. 따라서, 우리의 역사는 반만년보다 훨씬 더 긴 시간 동안 발전해온 셈이 된다.

한반도에 처음으로 사람이 살기 시작한 것은 지금으로부터 약 70만년 전의 전기구석기시대부터이다. 이러한 사실은 공주 석장리의 구석기유적과 상원 검은모루동굴, 단양 금굴의 구석기유적으로부터 확인된다. 이 밖에도 연천 전곡기, 제천 점말동굴, 덕천 승리산동굴, 상원 청청암동굴, 평산 해상동굴, 청원 두루봉동굴 등 20여 곳에서 구석기유적이 발견되었다.

이들 구석기인들은 조잡한 뗀석기[打製石器]를 사용해 나무열매를 따먹기도 하고, 고기잡이와 사냥으로 동물을 잡아먹는 등 단순한 채집경제에 머물러 있었다. 이 때에는 생산력이 낮아 계급이 없는 평등사회를 이루고, 무리를 지어 떠돌아다니는 군사회(群社會, bands)를 이루고 있었다. 그러나 이들 한반도의 구석기인이 오늘날 한국인의 직접적인 조상이라고는 할 수 없다.

기나긴 구석기시대를 지나 1만년전부터 중석기시대가 도래해 잔석기(細石器)와 이음연장(複今道具)이 만들어졌다. 그리고 대략 서기전 6000년경부터는 신석기시대가 시작되었다. 신석기시대유물의 특징으로는 종래의 뗀석기가 간석기[磨製石器]로 발전하고 새로이 토기가 출현한 것을 들 수 있다.

특히, 토기는 빗살무늬토기[櫛文土器]를 중심으로 발달하였다. 한반도의 신석기시대는 일반적으로 토기를 기준으로 하여 선빗살무늬토기기(先櫛文土器期) · 빗살무늬토기기Ⅰ기 · 빗살무늬토기기 Ⅱ기 등의 세 시기로 구분된다.

선빗살무늬토기기는 빗살무늬토기기에 앞서 만들어진 이른민무늬토기[原始無文土器]와 덧무늬토기[隆起文土器]를 말한다. 부산 동삼동과 웅기 굴포리의 조개무디 및 양양 오산리유적에서 발견되었다.

다음으로 빗살무늬토기 Ⅰ기는 서기전 3500년경에 시작되었다. 이 때의 즐문토기는 밑이 뾰족한 반란형(半卵形)에 생선무늬[魚骨文]가 새겨져 있는 것으로, 주로 강가나 해안지방에서 출토되고 있다.

마지막으로, 빗살무늬토기기 Ⅱ기는 서기전 2000년경부터 시작되었다. 이 때 만들어진 토기는 바닥이 평평해지고 무늬도 종래의 생선무늬에서 점렬(點列)에 의한 파상문(波狀文)이나 뇌문(雷文)으로 변화하였다. 이는 중국의 채도문화(彩陶文化)가 만주를 거쳐 한반도에 영향을 미친 것으로 이해된다.

세 차례에 걸친 토기의 변화는 새로운 문화담당자, 즉 종족의 이주를 뜻한다. 먼저 한국 최초의 신석기인인 선빗살무늬토기인은 시베리아로부터 퍼져 내려온 고아시아족의 일파이다.

다음으로 내려온 빗살무늬토기인 역시 고아시아족의 일파이나 선빗살무늬토기인과는 계통을 달리하는 것으로 보인다. 그리고 빗살무늬토기 Ⅱ기에는 중국 신석기문화의 영향을 받은 퉁구스계 종족이 만주로부터 이주해 왔다.

이와 같이, 신석기시대에는 세 차례에 걸친 종족의 이동이 있었으며, 그 때마다 선주민과 새로 이주해온 종족 사이에 혼혈이 이루어졌고, 그 결과 오늘날 한국인의 모체가 형성되었던 것이다.

신석기시대에는 경제생활면에 있어서도 커다란 변화가 일어났는데, 그것은 농경이 시작되었다는 사실이다. 신석기시대의 초기 · 중기에 해당하는 선빗살무늬기와 빗살무늬토기 Ⅰ기에는 고기잡이와 사냥을 위주로 했으나, 후기로 갈수록 점차 농경이 시작되었다.

이는 이전의 식량채집단계에서 식량생산단계로 발전했음을 뜻하며, 역사의 발전단계에서 볼 때 매우 중요한 의미를 가진다. 사회조직도 변질되어, 종래의 군사회에서 혈연관계가 보다 확산된 부족사회(部族社會, tribes)로 발전하였다. 지배와 피지배의 관계가 없는 씨족공동체(氏族共同體) 위에 형성된 이러한 부족사회의 사회원리는 역시 평등사회였다.

서기전 10세기 북방으로부터 청동기가 새로이 수용되면서 청동기시대가 도래하였다. 우리나라의 청동기유적에서 출토되는 대표적인 유물은 무문토기와 비파형동검(琵琶形銅劍), 그리고 많은꼭지거친무늬거울[多鈕粗文鏡] 등이다.

특히 비파형동검은 중국에서는 출토되지 않고 요령지방과 한반도에서만 독특하게 출토되어, 이 지역이 중국과는 구별되는 문화권을 형성하고 있었음을 알 수 있다. 그것은 남부시베리아지방과 연결된 북방식청동기문화로, 알타이계통의 예맥족(濊貊族)에 의해 전래되었다.

앞서 신석기시대 후기에 시작되었던 농경이 청동기시대에 더욱 발달해 주산업으로 정착되었다. 이를 나타내주는 유물로서 반달돌칼[半月形石刀]과 홈자귀[有溝石斧]가 출토되고 있다.

그리고 농경에 따른 생산력의 발달로 빈부의 차가 나타나고, 지배와 피지배의 관계가 생겨 정치적 지배자로서 군장이 출현하였다. 이것이 최초의 정치사회인 군장사회(君長社會)이다. 종래의 평등했던 부족사회는 붕괴되고 지도자로서의 부족장이 지배자로서의 군장으로 변질했던 것이다.

이를 표시하는 유물이 바로 고인돌이다.

고인돌은 군장의 가족묘로 보이는데, 이처럼 거대한 고인돌을 축조할 수 있었다는 것은 그만큼 강력한 권력의 소유자가 출현했음을 나타내 준다. 이 군장사회는 뒤에 철기의 사용과 더불어 국왕이 출현하면서 초기국가로 발전해갔다. 뒷날 초기국가로 발전한 고조선 · 부여 · 고구려 · 옥저 · 동예 · 삼한 등이 처음에는 모두 이 군장사회 단계를 경유했던 것이다.

이들 국가에 대해 기록하고 있는 『삼국지』 위서(魏書) 동이전(東夷傳)은 3세기경의 것으로서 이미 초기국가단계로 발전한 뒤의 모습을 그리고 있어, 군장사회의 모습은 유제로서 나타나 있을 뿐이다.

예를 들어, 부여에서 사출도(四出道)를 다스렸다는 마가(馬加) · 우가(牛加) · 저가(猪加) · 구가(狗加) 등의 대가(大加)나, 고구려에서 국왕이 출현한 뒤에도 스스로 사자(使者) · 조의(皁衣) · 선인(先人) 등의 관리를 두고 있었다는 대가들이 종래의 군장이었을 것이다.

또한, 삼한의 경우 마한의 50여개 소국(小國)과 변한(弁韓) · 진한(辰韓)의 24개 소국이 바로 군장사회이다. 그러므로 이들 소국을 다스리고 있는 신지(臣智) · 읍차(邑借) · 험측(險側) · 번예(樊濊) · 살해(殺奚) 등 장수(長帥) 또는 거수(渠帥)가 군장에 해당한다.

그리고 고조선의 건국시조인 단군왕검(檀君王儉)도 본래는 대동강유역의 평양에 자리잡고 있던 군장사회의 군장을 지칭하는 칭호였다.

군장사회에는 지배자인 군장 밑에 피지배자인 하호(下戶)가 광범하게 존재하고 있었다. 이들 하호는 이전의 부족원의 후신으로서 농업에 종사하면서 군장에 대해서는 조세와 역역(力役)의 의무를 지고 있었다.

군장사회의 주산업은 농업이었기 때문에 가을에는 제천행사가 행해졌다. 부여의 영고(迎鼓), 고구려의 동맹(東盟), 동예의 무천(舞天), 삼한의 시월제(十月祭) 등이 그것인데, 이는 씨족공동체의 유풍(遺風)으로 족제적(族制的)인 성격을 지니고 있었다.

고대사회

청동기시대에 출현한 군장사회 중에는 청동기시대 말기에 이미 국가형태를 이루는 경우도 있었지만 대부분은 철기를 사용하게 된 뒤에 초기국가의 단계로 발전하였다.

우리나라에서 철기가 사용되기 시작한 것은 서기전 4세기경으로, 중국의 전국시대(戰國時代)에 출현했던 철기문화가 이 때 전래되었던 것이다. 이에 따라 생산력이 더욱 증가되어 지배자의 부(富)의 축적이 확대되고 철제무기를 사용한 정복전쟁이 전개되었다. 그 결과 우세한 군장사회가 주위의 군장사회들을 병합해 초기국가로 발전하였다.

이 초기국가는 국왕의 출현과 더불어 정복사업으로 확대된 영토를 통치하기 위한 정치조직을 정비하였다. 이 과정에서 대부분의 군장들은 국왕 아래의 중앙관료로 변신했지만, 다른 한편으로는 종래의 독립적인 성격을 그대로 유지하여 국왕권을 제약하기도 하였다. 이러한 세력관계는 왕권이 더욱 강화되고 완전한 국가 형태가 갖추어지는 고대국가가 형성될 때까지 계속되었다.

우리나라의 각지에는 여러 초기국가가 성립되었다. 그 가운데 가장 먼저 국가 형태를 갖춘 것은 고조선이었다. 고조선은 청동기시대 말기인 서기전 5, 4세기경에 초기국가로 발전하였다.

영역은 요하유역으로부터 한반도의 서북부, 대동강유역에까지 미치고 있었다. 그 뒤 고조선은 철기의 수용으로 더욱 강성해졌으나 한 무제(漢武帝)의 침략으로 멸망하고 말았다(서기전 108).

이어서 서기전 2~1세기경에는 만주 송화강유역에서 부여가, 서기전 1세기 무렵에는 압록강 중류지방에서 고구려가 각각 초기국가를 이루었다. 그러나 후진적인 옥저와 동예는 끝내 군장사회의 단계를 벗어나지 못하였다.

삼한 역시 서기 전후까지도 군장사회에 머무르다가 점차 내부에서 중심세력이 대두하기 시작하였다. 즉, 삼한지역에서는 한강유역의 백제국(伯濟國)과 낙동강유역의 사로국(斯盧國) 및 구야국(狗邪國)이 중심이 되어 백제와 신라 · 가야가 각각 출현했던 것이다.

부여는 고구려에 병합되고 가야는 신라에 병합됨으로써, 결국 고구려 · 백제 · 신라만이 발전을 거듭해 고대국가의 체제를 갖추는 데 성공하였다. 고대국가는 초기국가의 발전된 형태이다.

국왕권이 강화되고 중앙집권적인 정치체제가 마련되었으며, 이전의 반(半)독립적이던 군장들은 그 독립성을 완전히 상실하고 중앙관료의 지위로 편제되었다. 강력한 왕권과 집권적인 정치력을 바탕으로 활발한 정복사업을 전개해 더욱 넓은 영토를 확보해 나갔다.

먼저 고구려는 1세기 후엽 태조왕 때에, 백제는 3세기 중엽의 고이왕 때에, 신라는 4세기 후반의 내물왕 때에 각각 국가체제를 정비하고 영토를 확장해 고대국가의 틀을 갖추었다. 이들 삼국은 이러한 성장을 기반으로 때로는 서로 충돌하고 때로는 협력하면서 경쟁적으로 발전하였다.

처음 삼국상쟁의 주도권은 가장 일찍 국가체제를 정비하고 한군현 및 위(魏) · 전연(前燕) 등 중국세력과의 싸움을 통해 국력을 축적한 고구려가 장악하였다. 고구려는 4세기 말부터 5세기에 걸쳐 광개토왕과 장수왕대의 전성기를 구가해 북으로는 요동과 만주를 차지하고 남으로는 죽령 · 조령 일대로부터 남양만에 이르는 대제국을 건설하였다.

백제는 4세기 후반의 근초고왕 때 영토를 크게 확장하고 고구려와 대결하는 등 강성하였다. 그러나 고구려 장수왕의 남진정책에 밀려 웅진(熊津: 지금의 충청남도 공주)으로 천도하면서 국력이 위축되었다.

그리고 신라는 삼국 가운데 가장 늦게 국가체제를 갖추고 그나마 고구려의 군사적 · 외교적 도움을 받고 있었지만, 5세기 초부터는 자주적인 발전을 도모하였다. 이로써, 5세기에는 고구려가 대단히 강성한 가운데 백제와 신라가 동맹을 맺어 대항하는 형세가 유지되었다.

이러한 삼국간의 세력관계는 6세기에 들어 변화하였다. 우선, 신라가 지증왕 · 법흥왕 · 진흥왕을 거치면서 비약적으로 발전했고, 백제도 무령왕 · 성왕 때에 중흥을 이루었다. 이를 바탕으로 두 나라는 고구려를 공격해 한강유역을 점령하였다.

그러나 곧 신라가 백제를 몰아내고 한강유역을 독차지하였다. 이로써 신라는 한강유역의 풍부한 자원을 획득했을 뿐 아니라, 황해를 통해 중국과 직접 외교관계를 맺게 되어 삼국통일을 위한 중요한 발판이 마련되었다.

6세기 후반에는 중국에서 남북조(南北朝)의 분열이 수습되고 수(隋) · 당(唐) 등 통일왕조가 들어서면서 고구려와 충돌을 일으켰다. 이 때 고구려가 수 · 당의 거듭된 침략을 막아낸 것은 당사자인 고구려뿐 아니라 백제와 신라의 존립까지도 구원한 것으로 민족보위의 의의를 지니고 있었다.

그러나 고구려는 오랜 전쟁으로 국력이 소모되지 않을 수 없었다. 또한 신라와 당의 연합이 더욱 강화되어 결국 나당연합군에 의해 백제와 고구려가 차례로 멸망하였다.

신라는 계속해서 당의 세력을 축출하여 삼국통일을 완수하였다(676). 이 삼국통일은 우리 역사상 매우 큰 의미를 가지는 중요한 사건이었다. 무엇보다 이제까지 혈통 · 언어 · 문화를 같이하면서도 서로 다른 국가체제 속에 들어가 있던 우리 민족이 하나의 국가 안에 통합됨으로써 민족국가의 출발점이 되었다.

또한 삼국의 문화를 수렴해 보다 차원 높은 민족문화로 발전시키는 계기가 되었다. 다만, 그 영토가 대동강과 원산 이남에 그쳐 고구려의 영토였던 만주지역을 상실했다는 점에서 아쉬움이 있었다.

그러나 만주지방에는 곧 고구려의 유민들이 진국(震國), 즉 발해를 건국함으로써(698) 남쪽의 신라와 함께 남북국가가 형성되었다. 뒤에 발해가 멸망함으로써 우리 역사에서 이탈하고 신라만이 주류를 이루게 되었지만, 후삼국을 통일한 고려가 발해의 유민을 포섭, 흡수함으로써 민족의 재통일은 완수되었다.

고구려 · 백제 · 신라 삼국은 강력한 왕권을 지닌 국왕이 종래의 군장들을 정치기구 속에 편입시켜 전제정치를 실시하였다. 먼저 삼국에는 모두 왕권이 강화되면서 고구려의 고씨(高氏)와 백제의 부여씨(扶餘氏), 신라의 김씨(金氏) 등 왕위를 세습하는 왕족이 출현하였다. 종래의 군장들은 그 독립성을 상실하고 고대국가의 관리로 편입되었다.

이 때 이들을 왕권 아래에 흡수하면서 관등조직(官等組織)이 성립하였다. 고구려의 대대로(大對盧) · 태대형(太大兄) 등 14관등, 백제의 좌평(佐平) · 달솔(達率) 등 16관품(官品), 신라의 이벌찬(伊伐飡) · 이찬(伊飡) 등 17관등이 바로 그것이다. 또한, 국무를 분담하는 여러 관부들이 설치되었으며, 전국을 통치하기 위한 지방제도는 군사적인 성격으로 조직되었다.

군장들은 관등조직에 편제되는 과정에서 귀족신분을 보장받았다. 이들 귀족은 왕경에 거주하는 지배신분으로서 왕족과 함께 정치권력을 독점하고 토지 · 노비 등 재산을 소유하며, 그 밖에도 사회적인 특권을 향유했던 것이다.

또한, 이들은 신라의 화백(和白)과 같은 합좌기구(合坐機構)를 통해 재상(宰相)을 선출하거나 국가의 중대사를 결정하는 데 참여하였다. 이는 왕권의 전제화가 진행되는 가운데서도 귀족연합적인 정치가 유지되었음을 뜻한다. 이 때문에 통일을 전후해 신라에서 전제왕권을 더욱 강화하려는 노력이 계속되었던 것이다.

삼국의 왕족과 귀족들은 그들의 정치적 · 경제적 · 사회적 특권을 유지하기 위해 자신들에게 유리한 율령(律令)을 제정하고 신분의 엄격한 구분을 요구하였다. 당시의 신분제도는 신라의 골품제도(骨品制度)로 대표된다.

이는 신분에 따라 오를 수 있는 관등과 관직의 상한선이 규정되어 있을 뿐 아니라 일상생활까지도 제약하는 매우 엄격한 것이었다. 이러한 골품제도는 시간이 흐름에 따라 아래로부터 붕괴되어 갔으나, 상위골품인 진골(眞骨)과 6두품(六頭品)은 강고하게 존속하다가 신라의 멸망과 함께 비로소 소멸하였다.

엄격한 신분제도 아래 모든 특권이 귀족층에 의해 독점되었지만, 이 시기에 가장 광범하게 존재했던 것은 역시 일반농민이었다. 이들 농민은 신분으로는 평민(平民)으로 편제되었다. 이들은 토지를 소유하고 경작하면서 조세(租稅)와 공부(貢賦) · 역역(力役) 등을 부담하였다.

통일신라에서는 백성들에게 정전(丁田)을 주었다는 기록이 있다. 이것도 사실은 농민들이 원래부터 소유하고 경작해 오던 토지에 대한 권리를 국가에서 인정해주고, 그 대가로 조세를 거두어들이는 것을 의미한다. 그러나 당시의 농민들은 아직도 촌(村)에 할당된 공유지를 공동체적인 노동으로 경작하는 전통적 유제에 의한 역역을 부담하고 있었다.

통일 이후 100여년 동안 전성기를 누리던 신라는 8세기 후반에 들어 진골귀족 내부의 분열과 그에 따른 왕위계승전의 격화로 동요하기 시작하였다. 원래 진골귀족들은 혈연적인 유대관계를 가지고 이해관계를 같이하는 운명공동체였다. 그러나 통일 이후의 사회발전은 이들의 유대를 이완시켜 여러 족당(族黨)으로 분열되었다.

점차 이들 족당 간의 대립이 치열하게 전개되었던 것이다. 그 결과 중앙정부의 지방에 대한 통제력이 약화되었고, 지방에서는 호족(豪族)들이 새로이 성장해 독립적인 세력을 이루었다.

이들 호족은 촌주(村主) 등 지방의 토착세력이나 지방에 내려간 중앙귀족들이 성장한 세력이었다. 호족은 성주(城主) · 장군 등을 자칭하면서 군사력을 가지고 그 지방의 행정을 장악했으며 조세와 역역을 징수하였다.

진골과 함께 신라사회의 지배세력을 이루고 있었으나 역시 폐쇄적인 진골중심의 사회에서 적지 않은 제약을 받았던 6두품들이 기존 체제에 비판을 가하기 시작했고, 지방의 호족에 협조하는 경우도 있었다. 또한, 9세기말부터는 초적(草賊)이라 불리는 농민들의 반란이 일어났고, 호족들은 이를 이용해 자신의 세력을 확대하였다.

이들 호족 가운데 견훤(甄萱)이 완산주(完山州: 지금의 전북특별자치도 전주)에서 후백제를 세우고(892), 궁예(弓裔)가 송악(松岳: 지금의 개성)에서 후고구려를 세움으로써(901) 신라와 더불어 후삼국시대가 시작되었다.

이후 후고구려는 마진(摩震) · 태봉(泰封)으로 이름을 바꾸다가 역시 송악지방의 호족인 왕건(王建)에 의해서 고려로 교체되었다. 결국 신라가 고려에 항복하고(935) 곧이어 후백제가 정복되어 고려에 의한 후삼국의 통일이 이루어지게 되었다(936).

이와 같은 신라 말 고려 초의 변동은 단순한 왕조교체에 그치는 것이 아니라, 새로이 성장한 호족세력에 의해서 진골귀족 중심의 고대적 체제가 극복되는 과정이라는 점에 그 의의가 있다.

사상계에서도 새로이 선종불교(禪宗佛敎)가 풍미해 종래의 교종(敎宗)을 대신했고, 주로 6두품 지식인에 의해 유교적 정치이념이 대두하였다. 이러한 변화는 지방호족이나 6두품의 진출과 더불어 고대적인 신라사회를 극복하고 보다 합리적인 중세사회를 지향하고 있었다. 따라서 고려사회의 출발은 고대에서 중세로의 이행이라는 커다란 변화를 수반하는 것이었다.

이 시기에 나타난 농민의 지위향상은 새로운 사회의 대표적인 표징이었다. 신라 후기 농업생산력의 발달에 따른 농민의 성장, 그 가운데서도 민전(民田)을 소유한 자영농민의 성장은 종래의 공동체적인 국가파악을 극복하고 고려초에 ‘취민유도(取民有度)’의 합리적인 수취제도를 실시하게 하였다. 또한, 후삼국 혼란기의 농민반란에 따른 농민의식의 상승도 농민의 지위향상에 커다란 구실을 하였다.

중세사회

고려가 후삼국을 통일한 뒤에도 지방에는 독자적인 군사력과 경제적 기반을 가진 호족들이 존재해 중앙의 통치력이 전국에 미치지 못하고 있었다. 이에 고려왕조는 중앙집권화정책을 추진해 지방의 호족들을 통제하는 동시에 중앙관리로 전환시키고자 하였다.

태조 때에는 호족들과의 혼인정책을 비롯해 호족들에게 관계(官階)를 수여하고 토성(土姓)을 분정(分定)하고 기인제도(其人制度) · 사심관제도(事審官制度)가 실시되었다. 광종 때에는 과거제도(科擧制度)를 처음으로 도입해 신진관료를 채용하는 한편 과감한 개혁정치로 호족세력을 억압하였다.

이러한 과정을 거쳐 고려왕조가 건국된 지 약 50년이 지난 성종 때에 이르러서 중앙집권적인 정치체제가 마련되고 국가의 기반이 확립되었다. 이때 최승로(崔承老)에 의해 유교정치이념이 채택되고 당의 제도를 모방한 중앙정치기구가 마련되었으며, 처음으로 지방관이 파견되어 지방의 호족들을 통제했던 것이다. 이에 따라 호족들은 중앙집권체제에 편입되어 중앙의 관리로 전신하거나, 그렇지 않으면 지방에 남아서 향리(鄕吏)로 격하되어갔다.

중앙집권적인 국가체제가 확립됨과 동시에 사회적인 지배세력이 형성되었다. 이들은 주로 지방호족 가운데 중앙의 관리로 진출한 계열과 신라 6두품계통의 유학자들이었다. 이들은 그 자신뿐 아니라 자손들에 이르기까지 대대로 고위관직에 올라 문벌귀족(門閥貴族)으로 발돋움하였다.

이들 문벌귀족은 정치권력을 장악하고 막대한 토지를 점유해 경제적인 부를 축적하였다. 사회적으로도 제1신분으로서 여러 가지 특권을 누리면서 고려사회의 지배세력이 되었다.

또한, 이들은 왕족을 비롯한 귀족 상호간에 폐쇄적인 통혼권(通婚圈)을 형성해 귀족신분을 유지하였다. 그러나 다른 한편으로는 지방향리의 자제들이 과거를 통해 끊임없이 신진관료로 진출했고, 그 가운데 일부는 새로운 귀족가문으로 성장하기도 하였다.

따라서, 고려사회는 소수의 문벌귀족이 지배세력이 되어 폐쇄적인 귀족사회를 이루고 있었으나, 신라의 진골체제에 비해서는 훨씬 개방적이었다. 신라에서는 극소수의 진골귀족만이 정권에 참여할 수 있었는데 비해 고려에서는 비교적 폭넓은 귀족가문이 존재해 보다 개방적인 사회로 발전했던 것이다.

또한 혼인이나 과거를 통해 새로운 귀족가문으로 성장하는 경우도 없지 않았다. 이는 고려사회가 고대적인 신라사회에 비해 확실히 일보 전진해 있었음을 말해 준다.

성종 때 중앙집권적인 국가체제가 확립된 이후 문종 때에 이르러 정치제도를 포함한 각종 제도와 문물이 완성되었다. 고려의 중앙정치제도는 당의 제도를 채용한 3성(省) · 6부(部)가 중심이었다.

여기에 송(宋)의 제도를 본떠 중추원(中樞院)과 삼사(三司)가 설치되고 고려의 독자적인 기구로 도병마사(都兵馬使)와 식목도감(式目都監)이 두어져 세 계통의 정치기구들이 운영의 조화를 이루고 있는 것이 특징이었다.

중서문하성(中書門下省)과 중추원의 종2품 이상 관원을 재추(宰樞)라 하여 이들이 국가의 중대사를 협의, 결정하는 등 정치운영의 중심이었다. 이들 재추직은 문벌귀족들이 독점하고 있었다.

그러나 6부가 국왕에게 직주(直奏)하는 제도를 마련함으로써 국왕에게 정부기구를 통할하는 권한을 가지게 하였다. 이렇게 보면 고려의 중앙정치제도는 국왕과 문벌귀족 사이의 권력의 조화 위에 이루어진 것이라 할 수 있다.

고려의 지방제도는 군현제도(郡縣制度)를 근간으로 하여 중앙에서 지방관을 파견하는 중앙집권적 체제를 이루고 있었다. 중기 이후로는 중앙정부와 군현 사이의 중간기구로서 양광(楊廣) · 경상(慶尙) · 전라(全羅) · 서해(西海) · 교주(交州) 등 5도(道)와 북계(北界) · 동계(東界)의 양계(兩界)가 설치됨으로써 지방제도의 완성을 보게 되었다.

그런데 모든 군현에 지방관이 파견되지는 않아서 지방관이 파견되지 않은 군현, 즉 속현(屬縣)이 광범하게 존재하고 있었다. 이들 속현은 지방관이 파견된 인근의 주현(主縣)을 통해 중앙정부의 간접적인 통제를 받았다.

이는 당시 중앙정부의 지방통제가 불완전했음을 의미하는 것이다. 그리고 일반 군현에 비해 차별대우를 받는 향(鄕) · 소(所) · 부곡(部曲) 등 특수행정구역이 존재했는데, 이들 속현과 향 · 소 · 부곡 등은 점차 소멸해가는 추세에 있었다.

고려의 토지제도는 전시과제도(田柴科制度)를 중심으로 구성되어 있었다. 전시과란 모든 관리로부터 향리 · 군인 · 한인(閑人)에 이르기까지 국가의 직역(職役)을 담당한 사람들에게 그들의 지위에 따라 토지를 차등있게 나누어 준 제도이다.

그러나 토지 그 자체를 준 것이 아니라 그 토지에 대한 수조권(收租權)을 지급한 것이었다. 이 시기에 대부분의 토지는 백정(白丁)이라 불리는 일반농민들이 조상대대로 이어받아 소유하고 있는 민전이었다. 전시과는 이 민전 위에 설정되어 농민들이 국가에 내게 되어 있는 조세를 수조권자에게 위임한 것이었다.

일반농민들은 국가에 대해 조세 · 공부 · 역역 등의 의무를 지고 있었다. 조세는 토지를 소유한 국민이 국가 또는 수조권자에게 납부하는 것으로, 고려시대의 수조율은 생산량의 10분의 1이 원칙이었다. 이 밖에 공부는 지방에서 포(布)나 토산품 등 현물을 납부하는 것이고, 역역은 16세부터 60세까지의 남자를 정(丁)이라 하여 이들로부터 노동력을 동원하는 것이었다.

이와 같은 정치 · 경제 제도가 완비된 위에 고려귀족사회는 산업이 발달하고 학술이 진흥되며 귀족문화가 융성하는 등 11세기의 전기간에 걸쳐 전성기를 맞이하였다. 그러나 다른 한편으로 이러한 귀족정치의 전개는 점차 귀족사회 내부의 모순이 축적되어 가는 과정이기도 하였다.

문벌귀족들은 정치권력을 독점하고 권력에 의한 불법적인 탈점으로 토지를 집적해나갔다. 이러한 정치권력과 경제력의 특권적 확대는 이를 둘러싼 지배층 내부의 분열을 야기하였다.

그 결과 나타난 것이 이자겸(李資謙)의 난 (1126)과 묘청(妙淸)의 난(1135)이었다. 이 두 반란은 일단 수습되기는 했지만 이로부터 고려 귀족사회는 그 근저로부터 동요하기 시작하였다. 뒤이어 일어난 무신란(武臣亂, 1170)으로 고려 귀족사회는 결정적으로 붕괴되었다.

문신 중심의 귀족정치에서 무신들은 차별대우를 받는 가운데서도 거란 및 여진과의 전쟁이나 이자겸 · 묘청의 난을 진압하는 과정에서 현실적인 지위를 상승시켜가고 있었다. 여기에다 문벌귀족들의 토지탈점에 대한 일반군인들의 불만이 쌓여 있었다. 이러한 요인들이 복합되어 무신란이 일어났던 것이다.

지금까지의 귀족사회는 붕괴되고 새로이 무신정권이 성립되어 정치적 · 경제적 · 사회적으로 커다란 변화가 일어남으로써, 무신란은 고려사의 흐름에 있어 일대 전환점이 되었다.

무신정권은 그 형성기에는 집권 무신간의 치열한 정권다툼이 전개되었으나 최충헌(崔忠獻)의 집권과 함께 수습되고 정권의 기반이 확립되었다. 최씨정권은 최고집정부로서 교정도감(敎定都監)을 두고 국가의 서무(庶務)를 관장했으며, 정방(政房)을 두어 관리들에 대한 인사를 처리하였다. 사병집단으로서 도방(都房)을 더욱 확대해 독자적인 무력기반을 마련했고, 국가의 공병(公兵)인 야별초(夜別抄) 역시 사병처럼 이용하였다.

이러한 정치기구와 군사력을 유지하기 위해 대토지를 겸병해 막대한 경제력을 축적하였다. 정국이 안정되자 최씨정권은 정권을 유지하기 위해 학문적 소양과 행정실무의 능력을 고루 갖춘 문신들을 다시 기용하였다.

이 때 등장한 문신들을 ‘능문능리(能文能吏)의 새로운 관인층’이라 부르는데, 이들은 주로 지방의 향리출신으로 과거를 통해 중앙정계에 진출한 사람들이었다.

무신집권기에는 12세기 이래 지배층의 토지탈점에 의한 사회경제적 모순에 저항하는 농민 · 천민들의 반란이 전국적으로 일어났다.

무신란이 일어나기 전에도 문신귀족들의 토지탈점과 과중한 수탈로 농민들이 토지를 빼앗기고 유망(流亡)하는 현상이 적지 않았고 때로는 도적이 되기도 하였다. 무신란 이후에 집권무신들에 의한 토지탈점이 더욱 심해진 데다가 무신들간의 권력싸움으로 지방에 대한 통제력이 약화된 틈을 타서 각지에서 농민들이 봉기하기에 이르렀던 것이다.

이와 더불어 부곡민이나 노비 등 천민들의 신분해방을 위한 봉기도 일어났다. 이러한 농민 · 천민의 봉기는 최충헌의 집권과 함께 무신정권의 강력한 진압으로 그 기세가 꺾이게 되었다. 그러나 이러한 민란(民亂)은 귀족 중심의 엄격한 신분사회에서 탈피해 새로운 사회체제로 넘어가게 하는 원동력이 되었다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

최씨정권이 확립되어 있던 시기에 고려는 몽고의 압박을 받아 커다란 시련을 겪게 되었다. 1231년부터 1259년까지 약 30년 동안 6차에 걸쳐 몽고의 침략을 받았다. 고려는 수도를 강화도로 옮기고 육지의 백성들을 산성이나 섬으로 들어가게 하여 몽고에 대항하였다. 특히 각지에서 고려의 일반민들이 몽고군과 용감히 항전하였다.

그러나 항전을 고수하던 최씨정권이 붕괴되자 강화가 성립되었다. 그 뒤로도 김준(金俊) · 임연(林衍) 등에 의해 무신정권이 계속되었으나 오래지 않아 몽고의 군사적 압력에 의해 붕괴되었다.

삼별초(三別抄)는 몽고와의 강화에 반대해 진도와 제주도를 근거로 반란을 일으켰지만, 고려와 몽고의 연합군에 의해 진압되었다. 이로써, 고려는 약 100년간에 걸친 무신정권이 종식되고 왕정이 복고되었다. 그러나 이후로는 몽고족이 건국한 원(元)의 정치적 간섭을 받게 되었다.

원간섭기에는 고려의 관제가 격하, 개편되었고, 지방에는 원의 관부가 설치되어 일부 지역에 대한 지배권을 상실하였다. 그 밖에도 경제적 수탈이 매우 심해 큰 고통을 당하였다. 그러나 고려의 주권은 엄연히 존속하였다. 비록 정동행성(征東行省)이 설치되어 있었지만 형식적인 존재에 불과했고, 고려의 국내 정치는 자주적으로 수행되었다.

당시 고려의 지배세력은 권문세족(權門世族)이라 불리는 계층이었다. 이들은 무신집권기와 원간섭기를 거치면서 새로이 형성된 사회세력이다. 무신집권기에 부상한 무신세력, 원과의 관계를 통해 대두한 세력, 그리고 고려 전기 문벌귀족 가운데 일부가 포함되어 있었다.

이들 권문세족은 대체로 친원적인 성향을 띠었고, 도당(都堂: 都評議使司)을 중심으로 정치권력을 장악하였다. 경제적으로는 대토지소유자로서 농장(農莊)을 경영했다.

이들은 고려 전기의 문벌귀족과 비교할 때 그 성분부터가 전혀 달랐다. 문벌귀족이 가문 자체의 권위로써 귀족적 특권을 누렸음에 비해, 이들은 현실적인 관직을 통해 정치권력을 행사했다는 점에서 관료적 성격이 농후하였다.

고려 후기에는 이러한 권문세족에 대한 새로운 세력이 또다시 대두하고 있었다. 이들은 신흥사대부계층(新興士大夫階層)으로 무신집권기에 등장한 ‘능문능리’의 새로운 관인층의 후신으로 이들은 지방의 향리출신으로 원간섭기에 과거를 통해 중앙의 관리로 진출했으며, 보수적인 권문세족과 정치적으로 대립하였다.

특히, 이들은 원으로부터 성리학(性理學)을 수용하여 새로운 정치이념을 마련하였다. 이와 더불어 중국의 선진적인 강남농법(江南農法)을 받아들여 농업생산력을 발달시켜 경제적 기반을 확충하였다.

신흥사대부의 정치활동은 1298년(충선왕 즉위년)의 개혁정치와 충목왕 때 정치도감(整治都監)의 활동에서 보이듯이, 주로 권문세족의 토지탈점 등 불법행위를 비판하고 개혁하려는 개혁정치로 나타났다. 그러나 이러한 개혁들은 원과 결탁된 권문세족의 반발로 성공하지 못하였다.

1356년(공민왕 5)에 공민왕이 중국에서 원이 쇠퇴하는 틈을 이용해 대대적인 반원개혁을 추진했고, 결국 원의 간섭으로부터 벗어나는 데 성공하였다. 부원배들을 제거하고 원이 점령하고 있던 쌍성총관부(雙城總管府)를 무력으로 탈환했으며, 원의 간섭으로 변형되었던 관제를 고려 전기의 3성 · 6부 체제로 복구했던 것이다. 그리고 신돈(辛旽)을 기용해 권문세족을 제거하기 위한 개혁을 추진하는 과정에서 신흥사대부의 세력도 점차 강화되었다.

그러나 이에 반발한 권문세족이 공민왕을 죽이고 우왕을 옹립해 정권을 장악하였다. 이후 신흥사대부는 이성계(李成桂) 등 신흥무장세력과 결탁하여 마침내 위화도회군을 감행하여 정권을 잡았다. 이후 사전개혁(私田改革)을 단행, 권문세족을 도태시키는 데 성공하였다.

특히, 사전개혁은 권문세족의 경제적 기반을 붕괴시켰고, 이 때 새로이 성립한 토지제도가 과전법(科田法)이었다. 정권을 잡은 신흥사대부 내부에서 새 왕조를 개창하려는 역성혁명파(易姓革命派)와 고려왕조를 유지한 채 폐단을 점진적으로 개선하려는 온건파가 대립하다가, 결국 역성혁명파가 이성계를 추대하여 조선왕조를 개창하였다.

근세사회

조선이 건국된 뒤에는 왕권이 강화되고 국왕 중심의 집권체제가 확립되어갔다. 이성계를 추대해 조선 건국의 주체가 되었던 여말의 신흥사대부들은 새 왕조의 양반관료(兩班官僚)가 되어 유교정치의 이념을 구현하는 데 진력하였다.

특히, 조선 초기에는 민족의식이 고취되고 부국강병이 매우 강조되었다. 그 결과 세종 때에는 훈민정음(訓民正音)이 창제되는 등 민족문화가 발흥하고, 압록강과 두만강 유역에 4군(郡) · 6진(鎭)이 설치되어 영토가 확장되었다. 건국 후 80여 년이 지난 15세기 후반에는 『경국대전』이 반포되어 통치조직과 사회구조 등 국가체제가 완성되었다.

조선의 지배층은 양반이었다. 양반은 관리가 되어 정치에 참여했을 뿐 아니라, 사회적 신분이 높고 경제력이 강하며 또한 문화의 주인공으로서 조선사회를 이끌어가는 최고의 사회계층이었다. 이들이 지배층으로서의 특권을 향유하고 세습적으로 이어나가면서 신분적인 배타성이 강화되어 조선사회는 양반 · 중인 · 양인 · 천민으로 구별되는 엄격한 신분구조가 정착되었다.

이러한 양반사회는 고려의 문벌귀족사회에서 일보 전진한 것이었다. 조선의 양반은 고려 후기에 대두한 신흥사대부의 후신으로 가문의 후광보다는 자기자신의 실력을 중요시하였다.

이들로 구성된 문반 · 무반의 관리는 전제왕권의 정치적 · 행정적 실행자로서 관료적 성격이 강하였다. 또한, 고려의 문벌귀족이나 권문세족에 비해 훨씬 많은 가문이 조선의 양반으로 진출하고 있는 것은 지배층의 확대를 의미하여 사회발전의 일면을 보여준다.

조선시대에는 농업생산력이 크게 발달하고 토지에 대한 사적 소유가 보다 진전되어 양인자작농(良人自作農)이 많아져 전체적으로 농민의 지위가 상승하였다.

그리고 천민들이 양인화하고 있었다. 그 단적인 예로 향 · 소 · 부곡 등 천민집단의 특수행정구역이 소멸한 것을 들 수 있다. 이러한 지배층의 확대와 양인 · 천민 지위의 상승은 사회신분면에서의 발전이었다.

이 밖에도 사상계에 있어서도 큰 변화가 일어났다. 고려 후기에 수용되었던 주자학이 조선에 들어와 정치이념으로 채용되었을 뿐 아니라 일상생활의 규범이 되었다. 이는 고려시대에 훈고학적(訓詁學的)인 유교와 불교 신앙이 병립해 있던 것과는 전혀 다른 현상이었다. 이와 같이, 조선왕조의 성립은 정치 · 경제 · 사회 · 사상 등 모든 면에 걸쳐 커다란 발전을 수반했기 때문에 고려에서 조선으로의 교체를 중세에서 근세로의 전환으로 보는 것이다.

『경국대전』에 의하면 조선의 중앙정치기구는 의정부(議政府)와 육조(六曹)를 골간으로 하였다. 그러나 조선 전기에는 왕권의 강화에 따라 육조직계제(六曹直啓制)가 확립되어 실제 정무를 담당한 육조의 권한이 강했고 의정부는 국왕의 자문기관에 머물러 있었다.

또한, 사헌부(司憲府) · 사간원(司諫院) · 홍문관(弘文館) 등 삼사(三司)가 국왕에 대한 간쟁(諫爭)과 관리들에 대한 감찰(監察)을 담당하였다. 심사 관원들은 언관(言官)이라 하여 특별히 중시되었다.

지방은 경기 · 충청 · 경상 · 전라 · 황해 · 강원 · 함경 · 평안 등 8도(道)로 나누고 아래에는 부(府) · 목(牧) · 군(郡) · 현(縣)을 두었다.

조선왕조의 토지제도는 고려 말에 제정된 과전법(科田法)이 그대로 유지되었다. 과전법은 경기의 토지만을 전직 · 현직 관리들에게 수조권을 지급하는 제도였다. 그러나 이 제도는 15세기말에 이르면 이를 둘러싼 양반관리들 사이에 갈등이 일어나고 전주(田主)와 전객(佃客) 사이의 대립이 격화되어 붕괴되기 시작하였다.

이에 국가에서는 직전법(職田法)을 실시해 토지의 지급대상을 현직 관리로 제한하거나 관수관급제(官收官給制)를 실시해 전주가 농민으로부터 직접 수조하는 것을 지양했지만 이러한 제도 역시 효과를 거두지 못하였다. 결국, 관리들에게 수조권을 지급하는 제도는 점차 소멸했고, 그에 대신해 양반관리들에 의한 사적 소유지의 확대 현상이 일반화되었다.

국초부터 시작해서 『경국대전』 체제로서 일단 정비된 조선의 제도 · 문물은 16세기에 한 차례의 변화를 겪게 된다. 그러나 이것은 단순히 제도의 붕괴 또는 질서의 해이가 아니라 당시의 발전적인 경제 변동을 반영하고 있었다.

16세기에는 농업생산력이 발달하면서 유통경제가 자못 활성화하였다 그것은 지방의 장시(場市)를 중심으로 하는 전국적인 현상이었다. 이러한 경제변동에 편승해 소수의 훈신(勳臣) · 척신(戚臣) 등 권세가들이 권력을 이용해 부를 축적하였다.

이들 훈척계열은 고려 말 조선 건국에 참여했던 신흥사대부의 후손들이다. 그 가운데서도 특히 세조의 즉위과정에서 공을 세운 사람들이 주류를 이루었다. 이들은 당시 정치적 실권을 장악하고 있으면서 토지를 집적해 농장을 확대하는 등, 온갖 비리적 수단을 동원해 사리를 취하였다.

이 때문에 많은 농민들이 토지를 빼앗기고 유망하거나 권세가의 농장에 들어가 소작농인 전호(佃戶)로 전락하였다. 더 나아가서는 농민들의 부담에 의해 유지되던 공납제(貢納制)와 부역제(賦役制) 등 국가의 재정제도가 붕괴되기에 이르렀다.

이러한 농장의 확대와 공납제 · 부역제의 붕괴로 말미암아 농민들의 생활은 더욱 궁핍해져 각지에서 도둑이 창궐하였다. 황해도에서 일어난 임꺽정[林巨正]의 난이 대표적인 예이다.

16세기 사회변동에 편승한 훈척계열의 특권적인 비리행위를 비판하면서 새로이 등장한 정치세력이 바로 사림파(士林派)였다. 이들은 고려 말에 역성혁명을 반대했던 신흥사대부의 후손들이다.

조선왕조 개국 초기에는 관직 참여의 기회를 얻지 못하고, 지방의 중소지주(中小地主)로서 유향소(留鄕所) 등을 중심으로 세력을 구축하고 있었다. 이들 사림파가 성종 때부터 중앙정계에 진출하기 시작해 주로 언관직에 포진해 훈척계열을 공격하였다.

수세에 몰린 훈척계열 쪽에서 사림파에 대한 정치적 보복으로서 일으킨 것이 사화였다. 사화는 연산군 때부터 4차에 걸쳐 일어나 그 때마다 중앙에 진출해 있던 사림파에게 심대한 타격을 주었다.

그러나 잇따른 사화에도 불구하고 사림파는 지방에서 서원과 향약보급운동을 통해 세력을 결집하고 더욱 신장시켰다. 결국 16세기 후반의 선조 때에 이르면 훈척계열이 도태되는 가운데 정계의 주류를 이루어 사림정치를 구현하기에 이르렀다.

사림이 정권을 장악한 뒤에는 구체제, 즉 훈척정치의 척결을 둘러싸고 내부에서 강 · 온의 대립이 나타나 동인과 서인의 분열이 일어났다. 종전의 훈척계열과 사림세력의 대립이 사림 내부에서 붕당을 이루어 대치하는 양상으로 변모했던 것이다.

이후로도 정치적 사안에 따라 사림의 분화가 거듭되어 선조 때에 동인이 남인과 북인으로 나뉘었다. 17세기 말에 이르러 숙종 때에는 서인이 노론(老論)과 소론(少論)으로 나뉘어 서로 대립하였다.

이러한 정치형태를 ‘붕당정치(朋黨政治)’라 한다. 붕당정치는 사림 내부의 엄정한 자체 비판에서 비롯된 것으로 사림에 의한 성리학적인 정치운영의 형태였다. 또한 붕당정치는 정치적 주장을 달리하는 붕당의 공존을 전제로 하는 상호비판체제로서 당시로서는 매우 발전적인 측면을 지니고 있었다.

붕당정치가 싹트고 있을 무렵, 16세기 후반부터 동아시아 국제정세의 변동에 따라 임진왜란과 정묘 · 병자 호란이 발발하였다. 임진왜란의 경우, 초기에는 전쟁준비의 부족으로 패배를 면하지 못하였다.

그러나 점차 수군의 승전과 각지에서 일으킨 의병의 활약 및 명(明)의 원병으로 전세를 만회해 왜군을 물리치는 데 성공하였다. 왜란 후에는 전쟁 중에 줄곧 주전론을 펴던 북인이 정국을 주도하였다.

그러나 서인에 의한 인조반정으로 북인정권이 붕괴된 후로는 이후로는 서인과 남인이 공존하는 가운데 본격적인 붕당정치가 이루어졌다. 그러나 이 때 성립된 서인정권은 중국의 명 · 청 교체에 적절히 대응하지 못해 두 차례의 호란을 자초하였다.

항전 끝에 결국 청(淸)에 항복해 종속관계를 유지하게 되었다. 조선에서는 청에 대한 적개심과 문화적 자부심에서 소중화의식(小中華意識)이 대두했고, 더욱이 청을 공격하자는 북벌론이 제기되어 실제로 준비되기까지 했으나 실행되지는 못했다.

장기간에 걸친 왜란과 호란은 16세기 이래 해이해지던 조선의 통치체제를 결정적으로 붕괴시키는 계기가 되었다. 전쟁 중이나 전쟁이 끝난 뒤에 문란해진 통치기구 및 수취제도를 개편하려는 노력이 계속되었다.

통치기구에 있어서는 비변사(備邊司)의 기능이 확대되어 종래 의정부의 기능을 대신하게 되었다. 군사제도에 있어서는 종전의 오위제(五衛制)가 무너지면서 훈련도감(訓鍊都監) · 총융청(摠戎廳) · 수어청(守禦廳) · 어영청(御營廳) · 금위영(禁衛營) 등 오군영체제(五軍營體制)로 개편되었다.

수취제도의 개편도 있었다. 우선 전세(田稅)를 개편해 풍흉에 관계없이 1결(結)당 미(米) 4두(斗)로 세액을 고정하였다. 공납제에 있어서는 대동법(大同法)을 실시해 특산물을 현물 대신 미(米)로 통일해 토지 1결당 12두씩을 내도록 하여 농민들의 부담을 경감시키는 동시에 세제의 합리화를 꾀하였다. 군역제에 있어서는 균역법(均役法)을 실시해 종래 농민들이 1년에 2필(匹)씩 내던 군포(軍布)를 1필로 감했다.

17세기 이후의 이러한 체제개편은 이 시기의 경제발달과 사회변동을 바탕으로 하고 있었다. 경제 발달은 우선 농업부문에서 두드러지게 나타났다. 특히 이앙법(移秧法)의 보급은 노동력을 절감시키고 생산량은 배가하는 효과를 거두어, 근면한 일부 농민들이 경영규모를 확대하고 부를 축적해 지주로 성장하였다. 이들을 경영형부농(經營型富農)이라 한다.

이들은 이른바 광작(廣作)을 행해 수확을 증대시키거나 또는 당시 상품화폐경제의 발달을 바탕으로 한 상업적 농업경영으로 부를 축적하였다. 경영형부농의 등장은 지주제의 변동을 초래해 지주와 전호와의 관계가 지배 · 예속 관계에서 벗어나 점차 경제적인 관계로 변질되어갔다.

농업생산력의 발달은 상품화폐경제의 발달을 촉진하였다. 또한 조선 후기에는 인구가 급증하고 농민의 계층분화가 심화되어 비농업인구의 도시유입이 현저해지면서 상업은 더욱 발달할 수 있었다.

당시 상업활동의 중심은 대동법의 실시와 더불어 나타난 공인(貢人)과 전국적인 장시의 발달에 힘입어 성장한 강상(江商) · 송상(松商) · 만상(灣商) · 내상(萊商) 등 사상(私商)들이었다. 이들은 특정물품을 대량으로 취급해 독점적 도매상인 도고(都賈)로 성장해 점차 상업자본으로 발전해 가고 있었다.

수공업과 광업에서도 커다란 변화가 일어나고 있었다. 먼저 수공업에 있어서는 종래의 관영수공업이 쇠퇴하고 사영수공업이 성장하는 추세였다. 광업에서는 광산의 운영에 있어서 상업자본가인 물주가 시설과 자금을 투자하고 광산개발에 경험이 있는 덕대(德大)가 광산을 경영하는 방식이 나타났다.

이는 종전과는 전혀 다른 새로운 방식으로서 자본주의적인 성격을 띠고 있었다. 경영형부농의 농업 경영이나 새로운 광산 경영에 필요한 노동력은 주로 임노동(賃勞動)에 의해 이루어졌다.

조선 후기의 이러한 경제변동은 또한 사회계층의 분화를 초래해 종래의 신분제를 붕괴시켰으니, 농민층과 양반층의 분해 및 노비제의 해체 등이 그 실상이었다.

이 시기의 농민층의 분해는 특히 소작지의 보유관계를 둘러싸고 일어난 것이 특징이다. 한편에서는 경영의 합리화를 통한 경영형부농이 성장했고, 다른 한편에서는 빈농(貧農) 및 무전농민(無田農民)이 발생해 유망하거나 임노동자로 전환되었다.

이러한 분해현상은 양반층의 경우에도 심각해 실세한 양반들이 잔반(殘班)으로 몰락하였다. 이들 잔반은 자영농 또는 소작전호가 되거나 상업 · 수공업으로 전업해 생계를 꾸려나갔다.

한편, 노비와 양인들이 각각 양인 · 양반으로 신분을 상승시키고, 서얼(庶孽)과 중인이 점차 신분적 차별에서 벗어남으로써 지배신분층은 격증하고 피지배신분층은 격감하는 현상이 일어나고 있었다. 이처럼 종래의 신분적 지배 · 예속 관계가 더 이상 유지될 수 없는 가운데, 노비제 역시 붕괴되고 있었다.

조선 후기에 나타난 사회경제적 변동은 종래의 사(士) · 농(農) · 공(工) · 상(商)의 직분적 사회구성 위에서 기능하고 있던 주자학 일변도의 사상체계에 대한 근본적인 반성을 요구하였다. 주자학에 대한 비판은 결국 18세기에 이르러 실학(實學)의 발생으로 귀결되었다.

실학의 중심과제는 조선 후기 사회의 제반문제들을 어떻게 해결하느냐에 집중되었다. 따라서 우선 농업문제에 초점이 맞추어졌다. 유형원(柳馨遠) · 이익(李瀷) · 정약용(丁若鏞) 등은 주로 농민층의 입장에서 현실의 토지제도를 개혁하기 위한 여러 방안들을 제시하였다.

18세기 후반부터는 유수원(柳壽垣) · 홍대용(洪大容) · 박지원(朴趾源) · 박제가(朴齊家) · 이덕무(李德懋) 등에 의해 상공업을 진흥시켜야 한다는 주장이 제시되었다. 특히 이들은 중상론(重商論)과 함께 청의 발달한 문물을 받아들일 것을 주장했으므로 북학파(北學派)라고 한다.

19세기에 들어서면 실학은 현실적인 개혁론보다는 그것을 뒷받침하기 위한 학문적 연구에 치중하는 경향을 보였다. 이러한 학풍은 김정희(金正喜)에 이르러 일가를 이루었다. 이들은 청의 고증학(考證學)을 받아들여 객관적인 학문연구의 태도를 정립하여, 역사학과 지리학 · 금석학(金石學) 등 여러 분야에서 뛰어난 업적을 남겼다.

이러한 실학사상은 정약용과 김정희의 제자들에 의해 초기 개화사상에 영향을 주었으니, 이는 곧 실학사상 안에 근대지향적인 성격이 있었음을 나타내는 것이다.

조선 후기에는 이와 같이 사회경제부문에서 급격한 변화가 일어나고 있었고, 그것은 분명히 근대화를 지향하고 있었다. 그러나 정치면에 있어서는 인조반정 이후 본격적으로 자리를 잡았던 붕당정치의 원리가 점차 퇴색함으로써 이러한 사회적 변화를 수용하지 못한 채 퇴보하고 있었다.

현종 때에는 두 차례의 예송(禮訟)으로 서인과 남인의 세력관계가 역전되었고, 뒤이은 숙종 때에는 세 차례의 환국(換局)을 거치면서 상대 붕당에 대한 정치적 탄압이 가해지면서 공존을 전제로 하는 붕당정치의 원리가 무너졌다.

이에 영조와 정조는 강력한 왕권을 기반으로 붕당 간의 세력균형을 꾀하기 위해 치열한 정쟁을 억제하려는 탕평책(蕩平策)을 실시해 성공을 거두기도 하였다. 그러나 그것은 붕당정치의 말폐를 근본적으로 제거한 것이 아니라, 강력한 왕권으로 붕당 간의 대립을 억누르고 있는 것에 불과하였다.

붕당간의 세력균형도 실제 이루어지지 못해 탕평 하에서도 노론의 우세가 두드러졌다. 노론 일당전제의 가능성은 영조 · 정조의 강력한 왕권 아래서는 드러나지 못하다가, 정조 이후 왕권이 약화되자 세도정치라는 더욱 파행적인 정치형태로 나타났다.

세도정치란 특정가문이 정권을 독점하는 형태로서 정권의 사회적 기반을 결여했을 뿐 아니라 붕당정치의 완전한 파탄을 의미하는 것이었다. 세도정치는 경제 · 사회의 모든 부문에 있어서 극심한 부패를 야기시켰다. 그 집약적 표현이 전정(田政) · 군정(軍政) · 환곡(還穀) 등 이른바 삼정(三政)의 문란이었다. 삼정의 문란은 표면적으로는 수령 · 아전의 횡포와 그 운영상의 문제로 나타나고 있었다.

그러나 기본적으로는 조선 후기의 조세 수취가 신분제와 지주-전호제에 바탕하여 이루어졌다는 데에 있다. 조선 후기의 경제변동 속에서 몰락해가고 있던 농민들은 삼정의 문란으로 더욱 궁핍해졌다.

몰락농민 가운데 일부는 유망하거나 도둑이 되었으며, 더 나아가서는 민란으로 발전하였다. 평안도에서 일어난 홍경래(洪景來)의 난을 비롯해 1862년(철종 13)에는 진주 등 전국 각지에서 민란이 발생하였다.

정부에서는 무력을 동원해 농민들을 토벌하기도 하고 삼정의 운영을 개선해 민심을 수습하려고 했으나 별다른 효과를 거두지 못하였다. 민란은 개항 이후까지도 줄기차게 계속되었는데, 이러한 농민들의 주체적 항쟁은 조선의 양반사회를 결정적으로 붕괴시키는 요인이 되었다.

이러한 혼란 속에서 민간에서는 비기(秘記) · 도참(圖讖) 등 예언사상이 유행했고, 천주교가 들어와 유포되었으며, 동학(東學)이 창도되었다. 주로 농민 등 핍박받는 피지배층 사이에서 열렬히 신봉된 새로운 종교들은 당시 빈발하던 민란에 혁명적인 기운을 불어넣는 구실을 하기도 하였다.

근대사회

동요하던 조선 후기 사회는 흥선대원군(興宣大院君)의 집권으로 한 차례 정비될 기회를 맞게 되었다. 대원군은 정치적 실권을 장악하자 세도정치를 종식시키고 왕권을 강화하며 삼정의 문란을 개선하는 등 나타난 폐단들을 제거함으로써, 조선왕조의 지배체제를 재정비하려는 일대 개혁을 추진하였다.

이무렵 서양의 제국주의 열강의 통상압력이 가해지자, 조선에서는 위기의식이 고조되었다. 대원군은 강경한 쇄국정책을 고수해 척양(斥洋) · 척왜(斥倭)를 표방하면서 서양의 통상요구에 불응하였다.

이 때문에 병인양요(1866)나 신미양요(1871) 등 서양열강과의 무력충돌이 일어났지만 이들을 물리치는 데 성공하여 쇄국정책은 더욱 강화되었다. 그러나 정계 일각에서는 문호를 개방하는 것이 필요하다는 통상개화론이 대두하고 있었다. 대원군의 실각과 동시에 통상개화론이 채택되어 개국정책으로의 전환이 이루어졌다.

1876년에는 일본과 강화도조약이 체결되어 개항이 이루어졌고, 뒤이어 미국 등 서양열강과의 통상조약이 맺어졌다. 이로써, 조선은 근대사회로 발전하는 계기를 마련했으나, 다른 한편으로는 제국주의 열강의 침략을 받게 되어 자주권을 유지하면서 근대사회로 발전해야 하는 이중의 과제를 안게 되었다.

개항 이후 조선에서는 적극적인 개화정책이 추진되어 일본과 청으로부터 서양의 근대문물을 받아들이는 데 주력하였다. 그리고 이를 뒷받침하는 개화사상이 대두하였다. 이 개화사상은 조선 후기의 실학사상, 특히 북학파의 사상을 계승하고 있었다.

그러나 다른 한편에서는 외세의 침략에 대한 위기의식을 바탕으로 개화정책에 반대하는 위정척사운동(衛正斥邪運動)이 전개되었다. 위정척사운동은 보수적인 유생들에 의해 주도되었으며, 당시 정부의 개화정책이 외세의 침투에 주체적으로 대처하지 못하는 것에 대한 비판에서 비롯되었다. 외세의 본질을 정확하게 파악하고 그들의 침략을 막아야 한다는 애국적 성격을 강하게 띤 운동이었다.

이로부터 개화와 보수의 갈등이 표면화되면서 비롯된 것이 임오군란(1882)과 갑신정변(1884)이었다. 임오군란은 개화정책으로 피해를 보게 된 구식군인들에 의해 일어났다.

그 결과 대원군이 재집권했으나 곧 청의 군사개입으로 대원군은 청으로 압송되고 청의 내정간섭이 시작되었다. 일본의 세력이 상대적으로 약화된 가운데 청의 경제적 진출이 두드러져 국민들의 반청감정이 고조되고 있었다.

이와 같은 상황에서 개화사상을 가진 젊은 관료들에 의해 청의 간섭을 배제하고 자주적이며 근대적인 국민국가를 건설하려는 움직임으로서 갑신정변이 일어났다. 그러나 갑신정변 역시 청의 군사개입으로 실패하고 조선에서의 청의 지위는 더한층 강화되었다.

개항 이후 지배층 사이에서 개화와 보수의 대립이 격화되고 청 · 일본 등 외세의 영향력이 강화되는 가운데 19세기 이래의 민란은 여전히 계속되고 있었다. 특히, 개항 이후에는 개화정책에 따른 국가의 재정부담이 늘어나면서 농민들의 수세부담이 증대하였다. 지방관들의 탐학은 여전했고 일본과 청의 경제적 침투로 농촌경제는 결정적으로 파탄되고 있었다.

그러나 자주권을 상실한 정부는 이러한 문제들을 해결하지 못하였다. 무능하고 부패한 정부와 경제적 침투로 농촌경제를 좀먹는 일본에 대한 농민들의 반감이 폭발하기에 이르렀으니, 그것이 곧 동학농민운동이었다.

1894년(고종 31) 전라도 민란을 발단으로 동학농민운동은 전개되었다. 동학군들은 전주를 점령한 뒤 정부와 강화를 맺고 지방관의 농민에 대한 수탈의 중지, 신분차별의 폐지, 토지균분제 실시 등 전근대적인 정치 · 사회체제의 개혁을 추진하였다.

그러나 정부의 원병요청으로 파견된 청과 일본의 군대가 동학군과의 강화가 이루어진 뒤에도 철수하지 않고 조선의 내정에 간섭하였다. 동학군은 다시 봉기했으나, 일본군과 관군에게 패함으로써 동학농민운동은 실패로 끝났다. 계속해서 일어나 청일전쟁에서 일본이 승리함으로써 일본은 조선침략의 기틀을 마련하게 되었다.

동학농민운동은 실패하고 말았지만 그 의의는 매우 크다. 대내적으로는 전근대적인 사회체제에 대한 밑으로부터의 혁명운동이라는 점에서, 대외적으로는 제국주의의 침략에 반대하는 민족주의적 성격을 띤 운동이었다는 점에서 역사적 의의가 있다. 또한, 뒤이은 갑오개혁을 통해 근대사회로 발전하는 계기를 만들었다는 점에서도 그러하다.

동학농민운동이 실패한 뒤 조선정부는 군국기무처(軍國機務處)를 설치하고 근대적 개혁을 추진했는데, 이것이 바로 갑오개혁(1894)이었다. 일본의 간섭이 없지 않았지만, 당시 일본은 청과 전쟁 중이었으므로 이 개혁은 비교적 자주적으로 추진될 수 있었다.

이때 정치 · 경제 · 사회 각 방면에 걸친 광범위한 개혁이 있었다. 특히 사회면에서는 양반과 평민의 신분을 타파하고 백정 · 광대 등 천민신분의 폐지와 함께 노비제도를 혁파하는 등 신분제도를 완전히 개혁하였다.

그러나 개혁이 진전되면서 점차 일본의 영향력이 강해졌고, 개혁의 방향 또한 조선의 근대화를 위한 것이 아니라, 조선의 사회체제를 변형시켜 일본의 침략을 용이하게 하려는 방향으로 변질되어갔다.

삼국간섭 이후 러시아가 부상하자 조선에서는 러시아에 의지해 일본을 견제하려는 세력이 나타나 친러정권이 수립되고 개혁은 중단되었다. 이에 일본에서는 을미사변을 일으켜 다시 친일정권을 수립하고 개혁을 계속 추진하였다. 이 을미개혁은 갑오개혁의 연속이라고 할 수 있지만, 을미사변에 뒤이은 일본의 강요에 의한 것이었으므로 개혁의 의미는 크게 퇴색하였다.

을미사변과 을미개혁, 특히 단발령에 대한 반발이 전국적으로 확산되어 의병운동이 일어났다. 을미사변으로 국민들의 반일감정이 고조된 가운데 고종이 러시아공사관으로 피난하는 사태가 발생하였다. 이와 함께 을미개혁을 추진했던 친일정부는 붕괴되고 친러정권이 다시 수립되었다.

러시아의 정치적 영향력이 강화되면서 금광채굴권이나 철도부설권 등 각종 이권들이 제국주의열강에게 침탈되고 있었다. 그러나 집권층은 외세에 의존한 상태에서 적극적으로 자주권 확립의 방책을 찾지 못하고 있었다.

국민들 사이에서 정부의 무능을 비판하고 민족의 독립을 위한 운동이 전개되기 시작했는데, 이 운동의 중심조직이 독립협회(獨立協會)였다. 독립협회는 서구의 근대사상을 받아들인 지식인과 개혁적인 사상을 가진 유학자들이 주도하였다. 여기에서는 자주독립 · 자강혁신(自强革新) · 자유민권(自由民權) 등 세 가지 방향으로 활동을 전개하였다. 그러나 보수적인 집권층은 독립협회의 급진적인 개혁요구를 탄압했고, 결국 강제로 해산시키고 말았다.

독립협회의 활동 역시 실패했으나 그 개혁운동은 근대적이고 자주적인 국민의식을 형성하는 데 크게 이바지하였다. 또한 일제침략에 대항해 민족운동을 펼쳐나갈 수 있는 사상적 기반과 함께 민주주의가 성장할 수 있는 토양을 마련했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

독립협회의 요구에 따라 고종은 러시아공사관으로부터 환궁하여 독립국가로서의 면모를 내외에 선양하기 위해 대한제국(大韓帝國)을 선포하였다. 또 한 차례의 근대적 개혁을 추진했으니, 이것을 그 연호를 따라 광무개혁(1897)이라 한다.

이 개혁에서는 특히 절대왕정체제를 도입해 황제의 전제권을 법적으로 확립하였다. 이는 독립협회에서 주장한 입헌군주제나 의회정치제도와는 근본적으로 다른 방향이었다.

산업과 교육에 있어서도 여러 가지 근대적인 개혁들이 추진되었다. 그러나 대한제국의 성립 자체가 조선을 둘러싼 열강 세력의 균형으로 가능했던 만큼 그 균형이 깨짐에 따라 광무개혁 역시 성공을 거둘 수 없었다.

1900년대에 들어 일본과 러시아의 대립이 점점 표면화되면서 결국 러일전쟁이 발발하였다. 여기에서 일본이 승리함으로써 한국에서 일본의 우위는 결정적인 것이 되었다. 이 때 일본은 미국 · 영국 · 러시아 등 열강으로부터 한국을 보호국으로 하는 문제에 대한 국제적인 승인을 얻는 데 성공하였다.

1905년에는 흔히 을사조약이라 불리는 제2차한일협약을 체결해 한국의 외교권을 박탈하고 통감부(統監府)를 두어 본격적으로 한국의 내정에 간섭함으로써 대한제국의 국권은 사실상 침탈되었다.