화엄경변상도 ()

『화엄경』의 정식 이름은 『대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經)』이다. 현재 한역본으로는 권수에 따라 동진(東晉)의 불타발타라(佛陀跋陀羅)가 번역한 『60화엄』[진본(晉本) 또는 구화엄(舊華嚴)]과 당(唐)의 실타난타(實叉難陀)가 번역한 『80화엄』[주본(周本) 또는 신화엄(新華嚴)], 당(唐)의 반야(般若)가 번역한 『40화엄』[정원본(貞元本) 또는 보현행원품(普賢行願品)]의 세 가지가 있다. 이 3종의 『화엄경』을 ‘삼본화엄경(三本華嚴經)’이라고 하며, 이 중 『60화엄』과 『80화엄』은 각각 34品과 39品으로 이루어져 있으나, 그 내용에는 큰 차이가 없다. 『40화엄』은 60권본과 80권본의 마지막 장인 「입법계품(入法界品)」에 해당하는 부분으로 완역본 『화엄경』은 아니며, 「보현행원품(普賢行願品)」」이라고도 한다.

고려시대

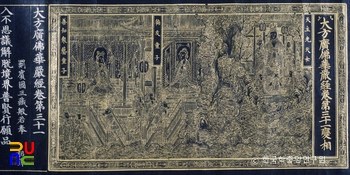

고려에서는 책머리에 각 권마다 그 권수에 해당하는 경문의 내용을 표현한 형식의 화엄경변상도가 주로 간행되었다. 해인사 사간장경(寺刊藏經)에 있는 완질의 80권본[80매]과 산질의 60권본[12매] 화엄경변상도 목판은 경문의 목판과 함께 현전하며, 특히 80권본의 변상은 완질이 남아 있어 고려 화엄경변상도의 기준이 된다. 60권본은 현재 12매만이 전해지지만, 국내에서 『60화엄』의 내용을 도해한 현전 유일의 변상도로 자료적 가치가 높다.

변상도의 체제는 양본 모두 화면 최우측에 경의 제목과 권수 기입, 경명 좌측으로 측면관의 비로자나불이 설법하는 장면과 본문의 내용을 묘사한 장면들이 등장하는 구도가 주류를 이루지만, 경문의 내용에 따라 이를 벗어난 구도들도 종종 있다. 이들 경판은 모두 간기는 없으나 그 체제나 양식면에서 고려본이 확실하며 개판 시기는 13세기경으로 추정된다. 이 밖에도 해인사 『80화엄』 판화와 동일한 주1의 사경 변상도가 다수 현전하며, 국보로 지정된 『화엄경』 주본 권36의 권수판화는 해인사본과 동일한 도상이지만, 해인사본에 비해 보다 유연하고 정교한 각선으로 현존 최고(最古)의 화엄경변상판화로 여겨진다.

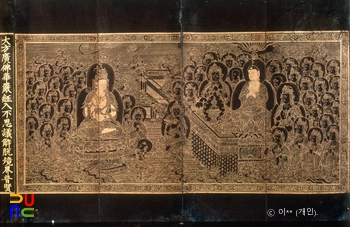

권수형식의 또 다른 사례는 『화엄경소(華嚴經疏)』 권41 판화이다. 이 변상도는 대각국사(大覺國師) 의천(義天)이 1086년 송(宋)에 판각을 주문하여 가져온 『화엄경소』에 1372년 고려에서 제작한 변상판화를 부착한 것이다. 변상도는 『80화엄』의 서분(序分)인 「세주묘엄품(世主妙嚴品)」을 묘사한 것으로, 화면 중앙에 정면을 향해 앉아있는 비로자나불과 권속들을 중심으로 그 좌우로 보리도량회에 모여든 여러 신중들이 표현되었다.

또한 고려에서는 화면 상단에 「세주묘엄품」에 등장하는 보살, 신장, 천부중(天部衆), 비구 등 화엄신장(華嚴神將)의 모습을 그리고 그 아래에 호칭을 기입한 삽도형식의 화엄경변상도 판화[해인사 고려목판]와 사경[1350년, 국립중앙박물관 소장]으로 제작되었다.

조선시대

조선시대의 화엄경변상도 중 사경변상도는 현재까지 알려진 사례가 없고 판화만이 현전한다. 조선의 화엄경변상도는 모두 권수형식이며, 기존의 『화엄경』에 송(宋)의 정원(淨源)법사가 주해(註解)를 한 『화엄경소(華嚴經疏)』와 당(唐) 청량국사(淸凉國師) 징관(澄觀)의 『화엄경소초(華嚴經疏抄)』가 주로 개판되었다.

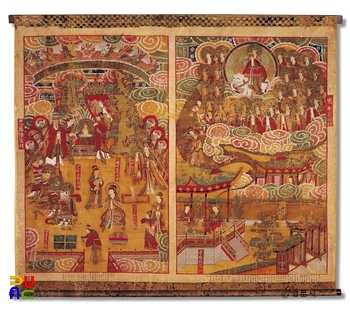

조선의 화엄경판화는 크게 화엄해회성중도(華嚴海會聖衆圖), 비로자나삼존도, 비로자나독존도로 나눌 수 있다.

화엄해회성중도는 『화엄경소』의 「세주묘엄품」의 내용을 도상화한 것으로, 화면 중앙에 양팔을 좌우로 벌리고 앉아있는 비로자나불과 법을 청하는 승음보살(勝音菩薩), 그 좌우로 수많은 보살과 성중들이 배치된 구도이다. 이 판화는 4매의 판목에 새겨진 가로로 긴 변상도로, 1564년 귀진사본(歸進寺本)과 이 변상을 번각한 송광사본[松廣寺本, 1635년]이 대표적이다.

비로자나삼존도는 주2, 비로자나삼존도, 청량국사상을 새긴 도상이다. 이 도상은 현재까지 덕유산 영각사본[靈覺寺本, 1686년], 대원암(大源庵) 『화엄경소초』[1690년]와 봉은사(奉恩寺) 『화엄경수소연의초(華嚴經隨疏演義抄)』[1855~6년]가 알려져 있다.

비로자나독존도는 권수에는 대좌에 앉은 비로자나독존도와 위패가, 권말에는 위태천과 위패가 새겨져있는 구성이다. 이 판화는 본존의 상호, 대좌나 광배의 표현 및 위태천의 형상 등이 일반적인 조선의 판본과는 이질적이고, 중화민국 시기 항주의 마노경방(瑪瑙經房)에서 간행된 『화엄경』에 이와 동일한 도상이 존재하는 것으로 보아 중국의 도상을 조선 후기에 번각한 것임을 알 수 있다.