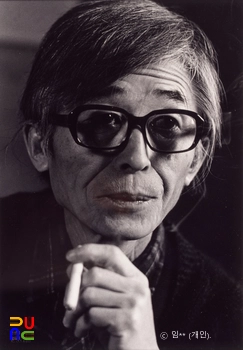

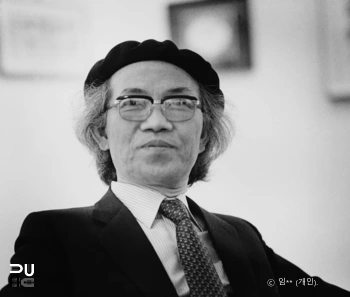

이병철 ()

이병철은 해방 이후 「뒷골목이 트일 때까지」, 「묵밭」, 「편지」 등을 저술한 시인이다. 1940년 혜화전문학교에 다니면서 이병각, 이원조로부터 문학을 배웠다. 1946년 조선문학가동맹 서울시지부 서기국 총무부원으로 활동하면서 김상훈, 상민, 유진오 등과 함께 『전위시인집』을 출간하였다. 1947년 『조선시인선집』에 「뒷골목이 트일 때까지」를 발표, 『신천지』에 「역두에서」, 「곡(哭)」(『문학평론』3호), 「수선화」(『민성』3호), 등을 발표하였다. 9.28 수복 때 월북하여 1995년 작고할 때까지 북한에서 작품활동을 지속하였다.

경상북도 영양 출생. 별칭은 풍림(風林).

1935년 만주의 유리공장 노동자로 일하면서 중등부 과정을 이수하였다. 서울로 돌아와 고모댁에서 1940년 혜화전문학교에 다니면서 한글연구가인 고모부 서승효의 민족운동에 영향을 깊이 받았다. 당시 조연현과는 동급생이었으며, 이병각, 이원조로부터 문학을 배웠다. 1943년 이원조의 추천으로 『조광』에 「낙향소식」을 발표하였다. 고모부 서승효는 조선어학회사건을 겪었으나 기소유예로 풀려난다. 이 시기 고향으로 내려와 농사를 지었다. 1945년 9월 중순부터 안동농림학교 교사로 근무하면서 좌익도서판매주식회사 영남지사를 경영하였다. 『신문예』에 「소」를 발표하였다. 1946년 상경하여 〈조선문학가동맹〉서울시지부 서기국 총무부원으로 활동하면서 김상훈, 상민, 유진오, 김광현, 박산운 등과 함께 『전위시인집』을 출간하였다.

1947년 『조선시인선집』에 「뒷골목이 트일 때까지」를 발표, 『신천지』에 「역두(驛頭)에서」, 『협동』에 「묵밭」, 「나막신」 등을 발표하였고, 『신천지』18에 「붉은 수의」, 「곡(哭)」(『문학평론』3호), 「목가지」(『문학』7호), 「수선화」(『민성』3호), 「교실에서」(『백제』), 「스타린 원수(元帥)」(『신조선』5), 「홍수」(『신천지』) 등을 발표하였다.

1948년 이화여자중학교에서 교사로 근무하였고 시 「편지」(『동국』1), 수필 「만년필 이야기」(『민성』), 평론 「시단월평」(『문장』)을 발표하였다. 1949년 이화여중 교사직을 사직하고 서울신문사에서 발행하는 잡지 『신천지』를 편집하면서 한하운 시인을 추천하였다. 1950년 남로당 서울시 문련예술과사건에 연루되어 서울형무소에 수감되었으나 한국전쟁의 상황 속에서 6월28일 출옥하여 7월25일 의용군 동원연설을 하고 가족을 데리고 9.28수복 때 월북하였다.

한국전쟁시기 종군작가로 참전하여 북한체제 이념을 전쟁승리로 연결시키는 작품을 창작하였다. 시 「종군작가는 손님일 수 없다」는 '1951년 7월 전선동부에서'라는 설명이 붙은 작품으로 병사처럼 무기를 들고 직접 싸우지 못하는 아쉬움을 통해 전투의지를 고취시킨다.

북한에서의 작품활동은 1995년 작고할 때까지 지속되었다. 1953년 남로당 숙청사건에 연루되지 않고 무사히 넘겼으며 북한문예총기관지인 『조선문학』에 「내일을 위하여」를 발표하였다. 대부분의 작품은 『조선문학』에 발표되어서 게재지를 생략하고 작품명만 나열하면 다음과 같다. 1957년 「환갑날」, 「휴가를 두고」, 「신혼부부」를 발표하였고, 1958년 「백령임 고개」, 「대열」을 발표, 1959년 「잠들 수 없구나」, 1960년 「붉은 언덕에서」, 「쏘비에트의 마음」(『청년문학』), 1961년 「새역사 첫장을 넘기며」, 「비단을 위하여」, 「하나가 천을 이기는」, 「더 늙을 수는 없다」, 1962년 「불멸의 이름 권영력」, 「탄부의 기쁨」, 1981년 「탄생」, 1982년 「긍지」, 1987년 「우리는 아침에 선다」, 1988년 「그들은 구면이었다」, 「그 목소리가 들려온다」 등이다.

시집 『내 삶의 한생은』은 『조선문학』에 발표한 작품을 유고시집으로 묶은 것으로 체제찬양과 선전을 담은 작품들이 주류를 이룬다. 이를 통해 월북 이후 이병철의 문학활동이 사회주의건설을 위한 체제선전에 목적을 둔 문학행위였음을 파악할 수 있다.