평석교 ()

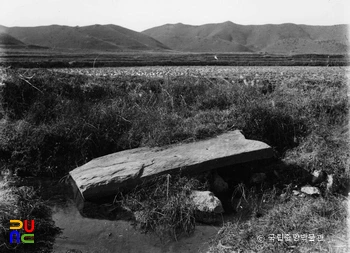

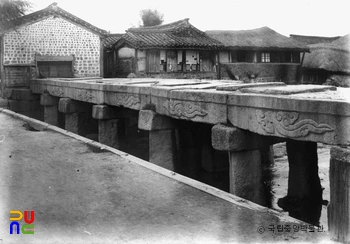

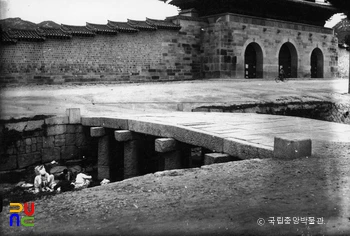

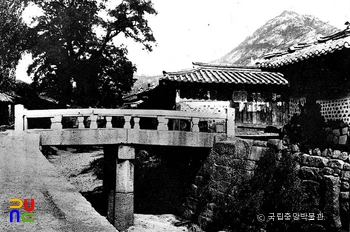

다리는 재료에 따라 목교와 석교가 있는데, 석교는 그 형태에 따라 크게 홍예교와 평석교로 나눈다. 창경궁 통명전 옆 석연지 중간에 놓인 다리처럼 멍엣돌 위에 귀틀석을 두 줄로 보내고 그 사이에 갑석을 깔아 마감한 간단한 석교가 있다. 규모가 있는 석교에서는 다리 양쪽에 난간을 설치하여 격식을 갖추기도 한다. 조선시대 한양의 평석교로는 수표교, 광통교, 살곶이다리 등이 남아 있고, 보령의 한내다리, 논산 원봉리다리, 벌교 도마교, 선죽교 등이 있다.

평석교는 먼저 강바닥에 기둥석을 세우는데 이를 교각(橋脚)이라고 한다. 교각 밑에는 건물의 초석처럼 받침석을 놓는데 이를 교대(橋臺)라고 한다. 통일신라시대 다리 유적인 경주 월정교지 교각은 기둥식이 아닌 벽식으로 만들기도 했다. 교각 위에는 긴 장대석을 건너질러 연결하는데 이를 멍엣돌(駕石)이라고 한다. 멍엣돌 위에는 마치 우물마루를 짜듯이 먼저 귀틀석[耳機石]을 건너지른 다음 귀틀석 사이에 청판석을 깔아 마감한다. 이때 청판석을 갑석(甲石) 또는 상판석(上板石), 면박석(面博石)이라고 한다. 규모가 큰 석교에는 돌난간을 설치한다.

홍예교는 홍교라고도 하며 홍예석이 하중을 받는다면 평석교는 교각이 하중을 지탱하는 구조이다. 홍예교는 홍예석과 무사석이 일체식으로 만들어져서 수직하중에는 강한 구조이지만 홍예 모양대로 다리가 굴곡이 있는 것이 단점이다. 반면 평석교는 평평하게 다리를 놓을 수 있는 장점은 있으나 부재들의 이음이 이완되어 퇴락하기 쉬운 단점이 있다. 홍예석은 홍예(즉, 아치) 모양을 만드는 돌로 반원형을 만들기 위해 각각의 돌은 방사선으로 분할되기 때문에 상부폭은 넓고 하부폭은 좁으며 상하 단면선은 곡선으로 마감된 돌을 말한다. 홍예석은 대개 홀수로 구성되며 중앙의 가장 높은 곳에 올라가는 홍예석을 홍에종석(虹蜺宗石)이라고 한다. 홍예석은 압축력만을 받기 때문에 석구조로는 매우 유리한 구조물이다. 홍예석 양 옆 벽면에는 장대석을 쌓아 마감하는 데 이를 무사석(武砂石)이라고 한다.