관동사유감효악부체오장 ()

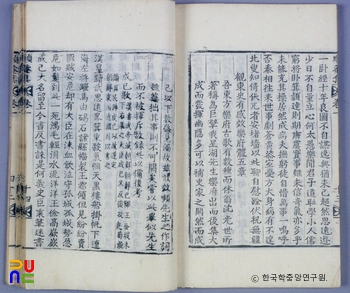

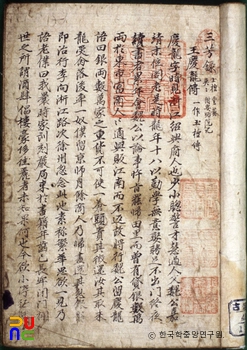

조선 후기에 안정복(安鼎福)이 지은 악부시(樂府詩) · 영사악부체(詠史樂府體) 한시 5수로 『순암문집(順菴文集)』 제1권에 수록되어 전한다. 작품은 「성기가(成己歌)」 · 「옹산성장가(壅山城將歌)」 · 「천성행(泉城行)」 · 「노사행(弩士行)」 · 「백마총행(白馬塚行)」이다.

「관동사유감효악부체오장」의 서문에 이익(李瀷)의 악부인 「해동악부(海東樂府)」로부터 영향을 받아 지었다. 그리고 고구려 성기(成己) 등의 사적이 빠져 있는 것을 보완한다고 하였다.

「관동사유감효악부체오장」의 「성기가」는 한 무제(漢文帝)가 위만조선을 멸할 때 마지막까지 저항한 성기의 사적을 잡언(雜言) 15행으로 다루었다. 「관동사유감효악부체오장」의 「옹산성장가」는 옹산성에 은거하다 김유신(金庾信)에게 함락되어 죽음을 당한 백제 장병들을 잡언 18행으로 다루었다.

「관동사유감효악부체오장」의 「천성행」은 신라 문무왕 15년(675)에 당나라의 설인귀(薛仁貴)에 맞서 승리한 신라 문훈(文訓)의 사적을 잡언 18행 속에 다루었다. 「관동사유감효악부체오장」의 「노사행」은 고구려 영양왕 25년(614)에 수나라 임금을 작은 활로 쏘아 수군을 물리친 무명인의 사적을 7언 18행 속에 다루었다.

「관동사유감효악부체오장」의 「백마총행」은 왜(倭) 오진(應神) 22년(289)에 신라병이 아카시우라〔明石浦〕를 공략하자 왜가 오사카〔大阪〕 근처에 백마를 죽여 화해의 신표로 삼았던 사적을 다루었다.

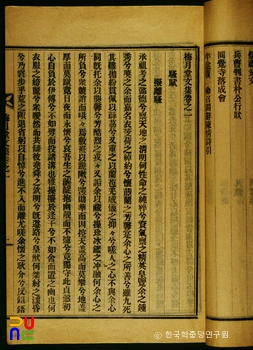

「관동사유감효악부체오장」의 「성기가」 · 「옹산성장가」 · 「천성행」 · 「노사행」앞의 네 작품은 국난기의 영웅을 찬미하였다. 마지막 「백마총행」은 왜적에 대한 적개심을 담아 내었다.

이들 작품에는 민족주의적 의식이 강하게 드러나 있다. 이 점은 이익의 「해동악부」가 유가적(儒家的) 문명사관(文明史觀)의 관점에서 민족문화의 제 단계를 시가로 형상화하고자 한 것과는 궤를 달리한다.

「관동사유감효악부체오장」의 「성기가」의 일부는 “우리 고을이 다 짓밟히고 서울도 기울어, 저마다 모두 적에게 나라를 팔자할 뿐. 나라 안위가 대신에게 달렸소, 피눈물을 쏟으며 외론 성을 지켰네. 외론 성의 운세는 터럭 끝에 달린 양 위태하였으나, 여기서 죽음을 터럭보다 가벼이 여겼어라〔諸縣幅裂王都傾 但見紛紛賣國賊 安危却有大臣在 沫血飮泣守孤城 孤城勢急危如髮 到此一死鴻毛輕〕.”이다.

이 글에 이어서 안정복은 성기의 죽음을 두고 동국역사서에서 ‘주(誅)’라고 한 것은 잘못이다. 그러므로 민족주체적인 관점에서 재평가하여야 할 것을 주장하였다.