분양악부 ()

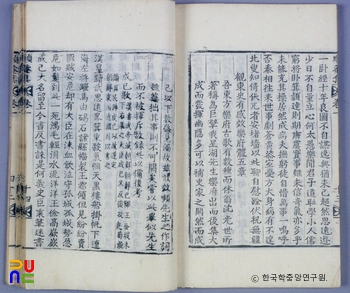

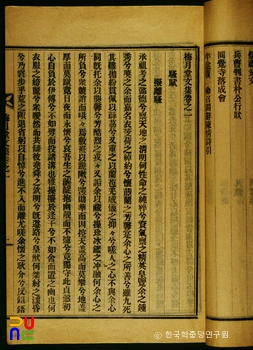

조선 말기에 한유(韓愉)가 지은 영사악부(詠史樂府). 1912년에 간행된 그의 문집인 『우산집(愚山集)』에 실려 있다. 문집에는 ‘분양악부’로 되어 있다.

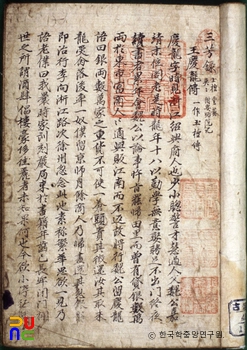

31제 41수가 수록되어 있다. 필사본에는 ‘분양고사(汾陽故事)’로 되어 있다. 모두 33제 44수를 수록하였다. 문집 수록의 작품은 필사본을 교열하고 수정함으로써 이루어진 듯하다.

「분양악부」는 옛 진양(晉陽) 지역과 관련된 인물들을 소재로 역사적 사건을 노래하고 사화(史話)를 첨부하였다. 문집에 수록된 「분양악부」를 중심으로 가영(歌詠) 대상이 된 인물과 지명은 다음과 같다.

옥보고(玉寶高) · 강민첨(姜民瞻) · 한유한(韓惟漢) · 정온(鄭蘊) · 강회백(姜淮伯) · 하연(河演) · 이자(李耔) · 정분(鄭苯) · 하경복(何敬復) · 이충걸(李忠傑) · 정여창(鄭汝昌) · 조지서(趙之瑞) · 한승리(韓承利) · 남곤(南滾) · 조식(曺植) · 최영경(崔永慶) · 하항(河沆) · 진극경(陳克敬) · 성여신(成汝信) · 조석윤(趙錫胤) · 정두(鄭斗) · 조종도(趙宗道) · 논개(論介) · 이정(李瀞) · 이수훈(李受訓) · 하징(河澄) · 강함(姜涵) · 정훤(鄭暄) · 허동립(許東笠) · 유세영(柳世影) · 청학동(靑鶴洞) 등이다.

필사본에서는 강회백을 노래한 「정당매(政堂梅)」가 없다. 한편 필사본에 있는 정인홍(鄭仁弘)의 고사를 노래한 「자탁례(子濯禮)」, 정대영(鄭大榮)을 노래한 「막도해(莫渡海)」, 문씨가(文氏家) 매화를 노래한 「대명매(大明梅)」 등은 문집에서는 빠져 있다.

「분양악부」는 인물고사를 노래함으로써 주1의 뜻을 가탁하였다. 이점은 다른 해동악부 계열의 작품들과 성격이 같다. 또한 이학규(李學逵)의 『영남악부(嶺南樂府)』, 조현범(趙顯範)의 『강남악부(江南樂府)』와 마찬가지로 지방의 문화에 대한 반성과 자긍심을 바탕으로 지방사를 노래한 것이어서 주목된다.

「분양악부」의 가영 대상은 전(前) 시대로 인식되었던 임진왜란 전후의 인물까지로 한정하였다. 당대(當代)의 사실을 주2한다는 전통시대의 작가적 예의를 지켰다.

인물고사를 노래한 원시(原詩)는 제언(齊言)과 잡언(雜言)의 형식을 두루 이용하였다. 제언의 경우에도 근체시의 엄격한 형식과는 다른 자유스러운 구법을 취하였다.

「분양악부」는 한 제목 아래 세 수를 연작하는 형태를 취한 것이 있다. 따라서 동향의 박치복(朴致馥)의 『대동속악부(大東續樂府)』로부터 일정한 영향을 받았을 것으로 추정된다.

또한 이 악부는 동향인으로 작가와 교분이 있던 강수환(姜璲桓)의 『진양악부(晉陽樂府)』에 영향을 준 듯하다. 한유 자신이 필사한 것으로 보이는 단행본이 경상대학교 도서관에 소장되어 있다.