뇌옹집 ()

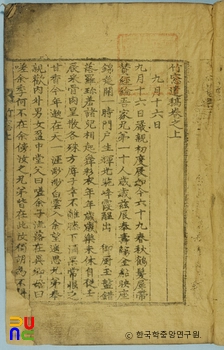

7권 3책. 석인본. 곽면재(郭冕載)의 편집을 거쳐, 1937년 곽창재(郭昌載)에 의해 간행되었다. 부록이 없으나 『현풍곽씨족보』를 통하여 생몰 연대를 알 수 있으며, 권두에 이해익(李海益)의 서문이 실려 있다. 국립중앙도서관,성암고서박물관자료실 등에 있다.

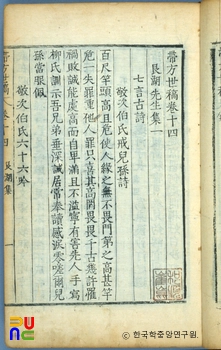

권1은 시, 권2·3은 서(書)·잡저, 권4는 서(序)·기(記)·발(跋)·명(銘)·찬(贊)·상량문, 권5는 축문·제문·묘지명·묘표, 권6은 행장, 권7은 전(傳) 등이 실려 있다.

시는 135수인데 모두 오언(五言)·칠언(七言)으로 고시(古詩)·절구(絶句)·율시(律詩)의 순으로 배열되었으며, 전아하고 담박해 조금도 과장되게 표현된 부분이 없다. 대부분이 증시(贈詩)와 차운(次韻)이며 자연을 인간생활에 대입시켜 읊은 것이다.

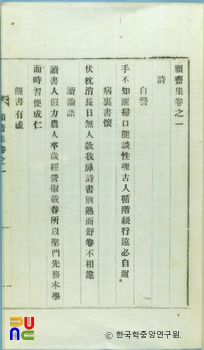

서(書) 가운데 스승인 권상하(權尙夏)와 주고받은 서한 5편은 상례·제례 등 모두 예설에 대한 논설이며, 송유원(宋有源)에게 답한 서한은 6편으로 모두 심성(心性)·이기론(理氣論)과 오상론(五常論)·기질변론(氣質辨論) 등에 대한 답변으로 별지와 아울러 장편의 논설이다. 그밖에 정호(鄭澔)·민진후(閔鎭厚)·송일원(宋一源)·김진옥(金鎭玉)·민우수(閔遇洙) 등 당시의 석학들과 경의(經義)에 대해 토론한 학술적인 내용이 많이 들어 있다.

잡저 가운데 「행당이공복초부자효행정문(杏堂李公復初父子孝行呈文)」은 임금의 행차를 만나 이복초(李復初)와 이만춘(李萬春)의 효행에 대해 포장(褒章)을 내리기를 청한 정문이다. 「호유통고문(湖儒通告文)」은 윤선거(尹宣擧)의 문집 중 의리에 틀린 점이 있음을 지적, 나라에 연소(聯疏)를 올리자고 정내창(鄭來昌)·육홍운(陸鴻運)·박수근(朴守謹) 등과 연명으로 호남·호서의 유림들에게 돌린 통문이다.

기의 「담락재기(湛樂齋記)」·「삼오당기(三吾堂記)」·「경률당기(景栗堂記)」는 모두 뛰어난 작품으로, 특히 「경률당기」의 ‘율(栗)’자에 대해 도잠(陶潛)의 율리청풍(栗里淸風)과 이이(李珥)의 율곡도덕(栗谷道德)에 감명해 후인들이 더욱 ‘율(栗)’자를 택해 쓰게 된 것이라고 설명하고 있다.