둔촌유고 ()

이집의 17대손 이병순(李秉巡)이 유문을 수집하고 5간본을 대본으로 다시 편집해 1916년에 후손 이태회(李泰會) 등에 의해 간행되었다. 권두에 하륜(河崙)의 서문과 권말에 이인손·윤두수·이여규·이후원·이병혁(李秉爀) 등의 중간(重刊) 발문이 있다.

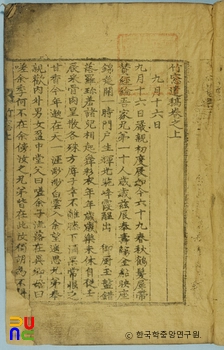

초간본은 1410년(태종 10)에 이집의 아들 이지직(李之直)이, 2간본은 1451년(문종 1)에 손자 이인손(李仁孫)이, 3간본은 1589년(선조 22)에 8대 외손 윤두수(尹斗壽)가, 4간본은 1632년(인조 10)에 9세손 이여규(李如圭)가, 5간본은 1670년(현종 11)에 9세손 이후원(李厚遠)이 간행하였다. 이 책은 남원에서 간행한 6간본이다.

4권 2책. 목활자본. 국립중앙도서관 등에 있다.

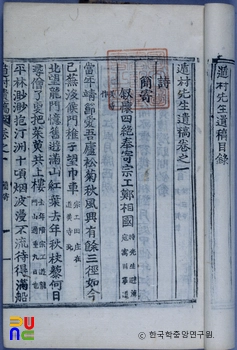

권1에 시 87수, 권2에 시 108수, 권3에 부록으로 제현기증(諸賢寄贈), 권4에 부록으로 사우연원록(師友淵源錄)·묘갈문·유사·소문쇄록(謏聞瑣錄)·원지(院誌)·구암서원향축문(龜巖書院享祝文)·실기(實記) 등이 수록되어 있다. 끝에 이집의 두 아들 이지직·이지강(李之剛)과 손자 이인손의 유고로 각각 시 3수씩이 수록되어 있다.

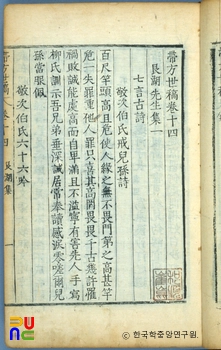

이 책은 모두 시로서 앞의 간행본과 달리, 간기(簡寄)·수화(酬和)·기행(紀行)·술회(述懷) 등의 문체별로 묶어서 편집한 것이 특색이다. 수록된 시는 대부분 근체시(近體詩)이다. 증인시(贈人詩)에는 차운(次韻)이, 차운시에는 원운(原韻)이 각 편말에 작자의 호와 아울러 부기되어 있다. 그리고 이집의 원시가 없는 타인의 차운과 이집의 차운시가 없는 타인의 증시(贈詩)를 수집하여 부록으로 붙였다.

이집이 증답(贈答)한 인물은 그 수가 60인에 달한다. 그 가운데에서 특히 정몽주(鄭夢周)·이색(李穡)·이숭인(李崇仁)·김구용(金九容) 등과 수창(酬唱)한 것이 주로 많다. 시 가운데에는 자주 도연명(陶淵明)에 대해 언급한 부분이 있고, 은일(隱逸)을 흠모하는 마음이 군데군데 보인다.

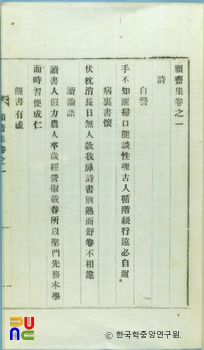

이집의 시는 대부분이 직서체(直敍體)에 의한 것으로 자연스럽고 평이하면서도 우국충정을 담고 있고, 일찍이 초연히 물욕을 떠나 충담(冲澹: 성질이 맑고 깨끗함)하고 연호(淵灝: 성질이 고요하고 맑음)함이 성정에서 나온 것이라고 평가받고 있다.