렌의 애가 (렌의 )

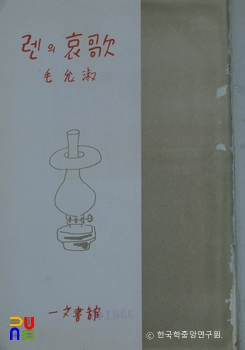

『렌의 애가』는 모윤숙이 1936년 4월부터 12월까지 『여성』에 연재한 글 일부에 다른 미발표 글을 묶어 1937년 간행한 자전적 산문집이다. 조지훈이 모윤숙을 찾아와 단행본으로 내자고 하여 일월서방에서 첫 판을 발간했다. 초판은 39쪽 분량으로, 소제목 없이 1~8신까지 8편의 편지와 5편의 일기로 구성되었다. 하지만 내용을 계속 추가해 증보판을 냈기 때문에 『렌의 애가』의 원본을 특정하기는 어렵다. 내밀한 고백체의 이 자전적 산문집은 작중인물 렌과 시몬에 대한 세간의 호기심을 자극하며, 연서(戀書)의 스테디셀러로 자리잡았다.

『렌의 애가』는 『빛나는 지역』(조선창문사, 1933)에 이은 모윤숙의 두 번째 책이다. 초판에서는 산문집으로 명기했으나 평자들은 이를 시집으로 간주하기도 한다. 『렌의 애가』는 초판이 5일만에 매진되는 기염을 토하며 모윤숙이 작가의 입지를 굳히는 데 기여했다. 초판 발매 후 12년이 지난 1949년에 청구문화사에서 증보판이 발간되었다. 당시 사회상을 반영하는 친일 문제가 시몬을 매개로 발화되고 있어서 렌과 시몬의 실제 모델이 모윤숙과 이광수라는 세간의 소문을 뒷받침하기도 했다.

『렌의 애가』는 6년 뒤인 1954년에는 문성당에서 증보판이 나왔다. 초판이 소제목 없이 장을 구분했던 데 비해 1976년 하서출판사에서 나온 증보판에서는 소제목을 따로 붙여 완결성을 더했다. 이 사후적 소제목에 따르면, 「살로메의 피」가 새롭게 추가된 것이다. 시몬을 사이에 둔 렌과 살로메의 처절한 싸움은 살로메를 죽인 렌의 승리로 끝난다. 반공주의적 색채가 짙은 이 부분으로 인해 『렌의 애가』는 1959년 주2의 추천작이 되었음에도 영문 출판의 기회를 잃게 된다. 소련의 반대가 컸다는 그녀의 회고대로라면, 1954년의 증보판은 1937년의 초판과는 그 성격을 달리하는 것이다. 초판의 글이 증보판에서 반복된다고 하지만, 전체 텍스트의 맥락 속에서 일정한 굴절과 변용이 일어날 수밖에 없기 때문이다.

1976년에 출간된 하서출판사의 증보판은 미발표 작품인 「렌의 추억」을 덧붙임으로써 보통 완성판으로 불린다. 이후 1984년에 중앙출판공사에서, 1986년에 성한출판공사에서 재출간되었지만, 내용상의 변화는 없으며 「렌의 추억」이 「렌의 애가 후편」으로 바뀌는 등의 형식적 변화가 있을 따름이다.

『렌의 애가』는 사랑하는 사람을 향한 동경과 열정 및 상실과 좌절의 비애를 담고 있는 내밀한 고백서이자 연애담이라고 할 수 있다. 사생활과 내면의 발견이 근대적 개인의 탄생 조건이라는 점을 고려하면, 초판 『렌의 애가』는 근대적 개인의 출현과도 관계 깊다. 더구나 근대적 여성 주체는 연애와 사랑의 계기를 통해 내면의 깊이를 획득한다.

작중 화자인 렌의 작법은 작가에 따르면 아프리카 밀림 지대에서 홀로 우는 새에서 따왔다. 시몬은 성경의 주1에서 빌려온 것인 만큼, 종교적 색채가 짙다. 렌과 시몬이 함의하는 이국적 낭만성은 시몬이 이미 유부남이라는 사회적 제약과 길항 관계에 있다. 렌은 이런 이유로 더욱 초월적이며 절대적인 정신적 구원처로 시몬을 자리매김하려 했다. 하지만 증보판에서는 렌이 인간적 허약함을 지닌 존재로 상대화되는데, 이는 한편으로 시몬으로 표상되는 남성적 권위에서 벗어나 자립하는 여성의 성장으로 볼 수 있지만, 다른 한편으로 잔류 문인을 향한 부역 혐의를 탈피하려는 자기 방어 기제로 볼 수도 있다. 시몬의 실제 모델이라 여겨지는 이광수의 주3은 그가 사망하기까지 금단의 영역이었고, 이러한 불확실한 사태 속에서 전향하려는 시몬을 렌이 끌고 오는 「살로메의 피」가 쓰였기 때문이다.

『렌의 애가』는 생성의 텍스트라 할 수 있다. 증보판이 발행되고 새로운 부분들이 추가되면서, 전체 텍스트의 함의와 맥락이 변하기 때문이다. 초판의 글에 다른 내용들이 추가됨으로써 빚어지는 간극도 크다. 죽은 렌이 「렌의 추억」에서는 살아 있는 것으로 그려지거나 살로메를 죽이고 남한으로 귀환한 시몬은 북한 수용소에서 죽은 것처럼 묘사되는 까닭이다. 이러한 균열은 작품의 일관성이라는 측면에서 비판의 여지가 있다. 이 산문집이 문학적으로 인색한 평가를 받는 이유도 여기에 있을 것이다. 하지만 시대 상황과 상호 작용하는 생성의 텍스트로서 이 작품집을 볼 경우 내적 불일치는 한국 사회의 변모를 되짚는 해석학적 단서가 된다. 거듭 쓰인 모윤숙의 ‘적치(赤治) 하의’ 생존 서사와도 밀접한 관련을 갖고 있는 이 산문집은 문학과 정치를 오간 한국 문학계를 성찰하는 자료로서도 의미를 지닌다.