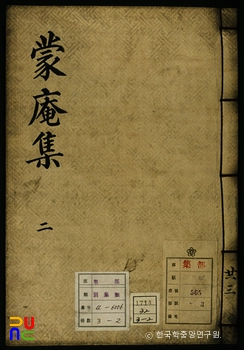

몽암문집 ()

1832년(순조 32) 이채의 후손 이윤상(李潤祥) 등이 편집·간행하였다. 권두에 유심춘(柳尋春)의 서문과 권말에 이병원(李秉遠)·이정기(李鼎基)의 발문이 있다. 1985년 후손 이동락(李東洛)이 영인본을 간행하였다.

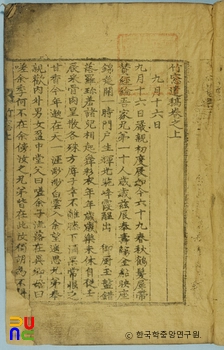

6권 3책. 목판본. 규장각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

권1∼3에 시 311수, 사(詞) 1편, 소(疏) 3편, 권4에 서(書) 5편, 잡저 7편, 서(序) 3편, 기(記) 1편, 발(跋) 1편, 권5에 축문 7편, 제문 10편, 잠(箴) 1편, 명(銘) 4편, 상량문 3편, 묘갈명 1편, 묘지명 4편, 행장 2편, 권6에 부록으로 행장, 가장후서(家藏後敍), 묘갈명, 묘지명, 만사 42수, 제문 11편 등이 수록되어 있다.

시에는 자연을 노래한 것이 많다. 문사가 비교적 평이하면서 담박하고 조용하면서 한가하다. 그 가운데 「정식잡영(庭植雜詠)」 14수는 매(梅)·국(菊)·도(桃) 등 14종류를 두고 읊은 작품으로, 정서적인 풍취가 넘쳐흐른다. 「엽사시(獵史詩)」는 오언장편(五言長篇) 약 270여운으로, 중국 상고시대로부터 명나라까지 역대 제왕의 치란흥망(治亂興亡)과 보상(輔相)들의 현부(賢否), 인재의 쇠왕(衰枉) 등을 일목요연하게 기술한 글이다.

서(書)에는 주로 예설(禮說)에 대한 논술이 많다. 소 가운데 「경주청복구호소(慶州請復舊號疏)」는 1601년(선조 34) 경주부(慶州府)를 읍(邑)으로 강등하고, 감영(監營)을 대구로 옮긴 데 대해 반대하는 내용의 상소문이다. 경주가 신라의 발상지로서 고도(古都)의 유풍여속(遺風餘俗)이 존재하고 있음을 강조하고 감영을 경주에 두어 경주부로 복원할 것을 촉구하였다.

잡저 가운데 「유도덕산록」은 경주에 있는 도덕산을 구경하고 쓴 글이다. 그 산의 형태와 기상이 도덕군자(道德君子)와 같다고 극찬하면서, 등산의 목적이 심지(心志)를 단련시키는 데 있다고 지적하고, 학문에 견주어 설명하였다.

「작구양소편(鵲鳩兩巢篇)」은 사람이 분수를 알면 편하다는 내용을 까치와 비둘기에 비유해 논술한 글이다. 「봉설(蜂說)」에서는 미물인 꿀벌에게도 군신지의(君臣之義)가 있음을 들어 충의를 강조하고 있다.

잠의 「차원조오잠(次元朝五箴)」은 고조부인 이언적의 「오잠(五箴)」을 본받아 지은 것이다. 외천(畏天)·양심(養心)·경신(敬身)·개과(改過)·독지(篤志) 등에 대해 그 진덕수업(進德修業)을 목적으로 서술한 자경문(自警文)이다.