무명자집 ()

20권 20책. 필사본. 서문과 발문이 없어 편자 및 편년을 알 수 없다. 성균관대학교 도서관에 있다. 1977년 성균관대학교 대동문화연구원에서 영인·간행하였다.

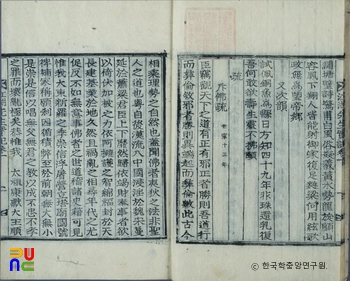

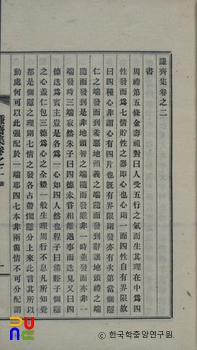

시집 권1∼6에 시 3,277수, 문집 권1∼14에 설(說) 33편, 제문 9편, 기(記) 31편, 제(題) 26편, 서(序) 13편, 행장 1편, 명(銘) 11편 자찬(自贊) 1편, 서(書) 47편, 논(論) 29편, 자경(自警) 5편, 훈고(訓詁) 3편, 보문(報文) 17편, 유문(諭文) 3편, 공사(供辭) 1편, 시사(時事) 2편, 문답(問答) 1편, 계(誡) 2편, 문(文) 13편, 계(啓) 4편, 소(疏) 3편, 뇌문(誄文)·변(辨)·의(疑) 각 1편, 전책(殿策) 42편, 책(策) 79편, 중용조문(中庸條問) 1편, 소학조문(小學條問) 1편, 한담(閑談) 134편 등이 수록되어 있다.

이 책은 시집이나 문집이 모두 시형(詩型) 또는 문체에 따라 분류되어 있지 않다. 시는 상당히 방대한 분량이고, 오언·칠언의 절구와 율시, 근체(近體)와 고시(古詩) 등 시형뿐 만 아니라, 소재와 내용도 매우 다양하다.

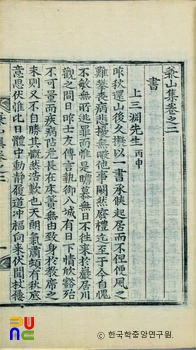

「탁영정(濯纓亭)」 20수와 「강중팔경(江中八景)」은 서경시의 대표적인 작품으로 운치와 서정이 넘친다. 「관등부(觀燈賦)」 80수, 「영사(詠史)」 400수, 「영동사(詠東史)」 600수, 「반중잡영(泮中雜詠)」 220수 등은 모두 장편으로 문학적 역량을 과시하고 있는 작품들이다. 이들 시에는 역사·풍속·생활·제도 등에 관한 내용이 많이 담겨 있다. 특히, 「반중잡영」은 성균관의 여러 역사적 고증 자료를 부주(附註)하고 있어 참고 자료가 된다.

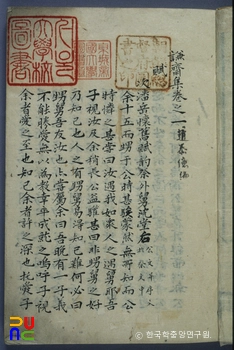

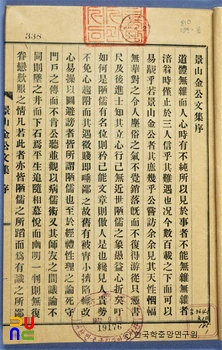

문집에는 「군사부론(君師父論)」을 비롯해 당시의 정치·경제·사회·문화 등 여러 분야에 걸쳐 자신의 견해를 밝힌 논설이 많다. 「협리한담(峽裏閑談)」·「정중한담(井中閑談)」에서는 정치·역사·시사(時事) 등에 대해 고금의 일사(逸事)를 한담식(閑談式)으로 기술하고 있다. 「과거설(科擧說)」과 「전관론(詮官論)」에서는 과거의 문란함을 지적하고, 전관들이 행사(行私)·용정(用情)으로 국법을 어기고 있음을 통렬하게 비판하였다.

경학(經學)에 관해서는 「중용조문(中庸條問)」과 「소학조문(小學條問)」 등이 있다. 그 논의는 경의(經義) 해석에서 훈고적인 측면을 벗어나지 않았지만, 당시 속학(俗學)의 폐단을 통론하는 한편, 성현(聖賢)의 말을 준칙(準則)으로 입지(立志)·신독(愼獨)·지행(知行)의 실천적 자세를 가질 것을 역설하였다.