백수문집 ()

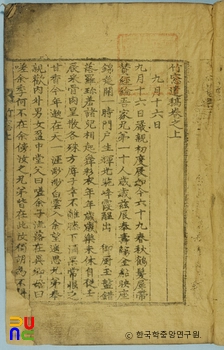

1928년 양응수의 후손 양철수(楊哲洙)의 교열을 거쳐 양석승(楊錫升)이 편집·간행하였다. 권두에 양석승의 서문이 있고, 수권(首卷) 연보(年譜)의 끝에 양철수의 발문이 있다.

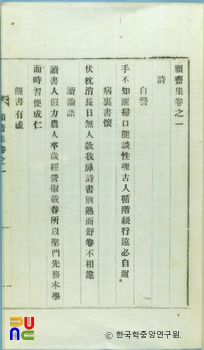

30권 17책. 목활자본. 규장각 도서·국립중앙도서관·연세대학교 도서관 등에 있다.

권1∼5에 서(書) 101편, 권6에 설(說) 12편, 권7·8에 변(辨) 14편, 차의(箚疑) 1편, 권9∼12에 잡저 18편, 권13·14에 서(序) 10편, 기(記) 8편, 제발(題跋) 21편, 잠(箴) 1편, 찬(贊) 1편, 고문(告文) 4편, 축문(祝文) 1편, 제문 22편, 애사(哀辭) 1편, 권15에 행장 14편, 전(傳) 4편, 권16에 시 123수, 권17에 축장일기(築場日記) 1편, 권18에 부록으로 행장·묘갈명·지계사상량문(芝溪祠上樑文)·병향봉안문(竝享奉安文)·춘추향축문(春秋享祝文), 권19∼24에 외집(外集)으로 중용강설(中庸講說)·대학강설(大學講說)·논어강설(論語講說)·맹자강설(孟子講說)·곡례편강설(曲禮篇講說)·강회의절(講會儀節), 권25∼28에 위학대요(爲學大要)·종주편(宗朱編), 권29·30에 부록으로 제문 14편, 만사(輓詞) 2수, 사우서첩(師友書帖)·종유록(從遊錄)·문인록(門人錄) 등이 수록되어 있다.

서(書)는 스승인 이재(李縡)를 비롯해 박성원(朴聖源)·김원행(金元行)·송명흠(宋明欽) 등 당시 명유(名儒)들과 주고받은 것이다. 별지(別紙)에는 주로 경전(經典)·성리(性理)·심기(心氣)·예설(禮說)·역수(易數) 등에 대한 논술이 많다.

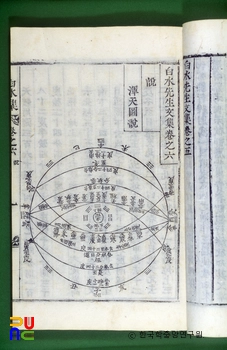

설 가운데 「혼천도설(渾天圖說)」에서는 천체의 운행과 해·달·별 등의 천상(天象)을 이해하기 쉽게 도표를 그려 자신의 견해와 아울러 천동설(天動說)과 우주관을 해설하였다. 「기설(氣說)」·「일기이기설(一氣二氣說)」은 이재의 「이일기이설(理一氣二說)」을 바탕으로 한 문답식의 논설이다. 기(氣)의 본원은 하나이지만, 동정(動靜)에 따라서 음양(陰陽)·이기(二氣)로 나누어짐을 천명하고, 이기(二氣)가 교합되어서 오행(五行)·만물이 화생한다는 내용이다. 「형기설(形氣說)」과 「심설(心說)」도 사람의 일신(一身)에는 혼백(魂魄) 또는 혈기(血氣)가 있으며, 심(心)에는 이(理)와 지각(知覺)이 겸해 있다고 하여 모두 이기설(二氣說)을 전제로 한 논설들이다.

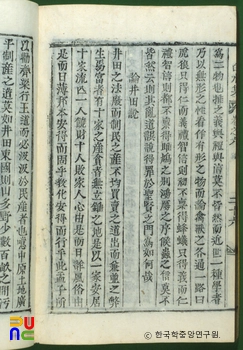

「논정전설(論井田說)」은 토지의 소유 문제를 논술한 것이다. 우리 국토는 산이 많고 들이 적으며 지형이 넓지 못해 중국과 같이 정전법(井田法)을 쓸 수 없지만, 그 제도를 변통해 전 토지의 측량·등급조정·인구조사 등을 실시해 토지 소유를 인구와 가구 수에 의한 비율로 배정하자는 것이다. 구체적으로 말하면, 중국의 백묘제(百畝制)를 본떠서 8가구를 일통(一統)으로 구성해 900묘를 배정 받을 경우에 각 가구당 100묘씩은 사유 토지로 하고, 나머지 100묘는 국유 토지로 하여 8가구가 합동으로 경작해 부세를 내자는 것이다.

변 가운데 「논육학(論陸學)」은 육구연(陸九淵)과 왕수인(王守仁)의 학설을 논박한 것이다. 육구연의 『어록(語錄)』과 왕수인의 『전습록(傳習錄)』 중 학설 상 문제가 될 만한 문구를 열거해 변론하고, 아울러 자신의 견해를 천명하고 있다. 차의의 「역본의차의(易本義箚疑)」에서는 『역경(易經)』 중에서 난해한 문구를 열거해 해설했으며, 또 구절 끝에 달린 기존의 토(吐) 중에 문제되는 곳을 자신의 견해대로 고쳐 한글로 기록하였다.

권25의 「위학대요」는 학문을 하는 데 도움이 될 만한 긍경(肯綮)의 요지만을 경전 및 『성리대전(性理大全)』·『주자어류(朱子語類)』 중에서 발췌한 것이다. 이밖에도 이 책에 수록된 「이기설변(理氣說辨)」·「지각설변(知覺說辨)」·「심기설변(心氣說辨)」 등은 당시의 성리철학을 이해하는 데 좋은 자료가 된다.