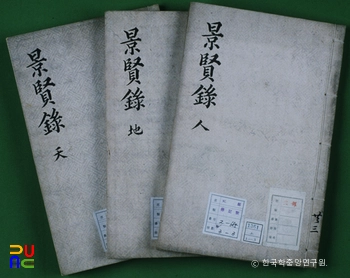

분당록 ()

1책. 필사본. 선조대의 동서분당으로부터 영조대의 나주벽서사건(羅州壁書事件: 나주괘서사건)에 이르는 붕당 간의 갈등을 중심으로 기타 관계 기록을 모아 놓은 책이다. 편자는 미상이다.

책 첫머리에 열성계서지도(列聖繼序之圖)라 하여 목종(穆宗: 목조, 李成桂의 高祖父)에서 고종에 이르는 계서도가 있다. 또한 순회세자(順懷世子 : 명종의 아들)로부터 가순궁 박씨(嘉順宮朴氏 : 純祖의 生母)에 이르는 원 · 묘(園墓)의 소재지가 실려 있다. 아울러 경모궁악장(景慕宮樂章)과 무천대방인출휘유곡(舞薦大方引出徽柔曲)이 있다.

학문이란 제목으로 동유(東儒)의 학문 연원에 관한 사실을 『지봉유설(芝峯類說)』 · 『택당집(澤堂集)』 · 『명신록(名臣錄)』 · 『파한잡기(破閑雜記)』 · 『한거잡록(閑居雜錄)』 · 『정암집(靜庵集)』에서 발췌해 실었다.

다음으로 실려 있는 당화록(黨禍錄)으로는 세 종류가 있다. 첫번째는 1575년(선조 8) 동서분당의 경위, 이이(李珥)가 노수신(盧守愼)에게 건의해 당론 조정을 시도한 기사 및 1581년 이수진도미옥사건(李銖珍島米獄事件) 등에 관해서는 『율곡일기』에서 발췌해 수록하였다.

또한 1591년의 남북분당과 선조 말의 대 · 소북의 분목(分目)은 『하계집(荷溪集)』과 『일월록(日月錄)』에서, 인조반정 뒤 서인의 노소서(老少西: 노론과 소론)의 분목에 관해서는 『지천집(遲川集)』의 내용을 싣고 있다.

이어 1683년(숙종 9) 노소분당은 『퇴재병후록(退齋病後錄)』에서, 1583년 계미삼찬(癸未三竄)에 관한 기록과 1571년 이준경유소(李浚慶遺疏)에 관한 기록은 『동옹서론(桐翁緖論)』에서 발췌해 수록하였다.

둘째로는 동서분당, 계미삼찬, 기축옥사, 남북분당, 계축옥사, 서궁유폐, 계해반정, 예송문제, 청탁남(淸濁南)의 분목, 경신대출척( 경신환국), 노소분당, 기사환국, 갑술옥사( 갑술환국), 신임사화, 이인좌(李麟佐)의 난, 나주벽서사건 등을 차례로 서술하였다.

셋째로는 위의 당화록과 거의 같으나, 계해반정 후 남인에게 참판 이상의 관직을 주지 않으려는 것이 서인의 방침이었다는 것을 특기하고 있다. 이 밖에 갑술옥사 이후 70여년 동안 남인은 정계에서 밀려나 벼슬길이 막혀 겨우 성명(性命)을 유지하였을 뿐이고, 남인의 본거지인 영남에서도 1728년(영조 4) 이인좌의 난 뒤에는 역적으로 몰릴까 두려워 노론에 붙는 자가 많았다고 기술하였다.

또한 1755년 나주벽서사건 뒤에는 노론의 세력에 의탁해 관장(官長)과 결탁하고 교원(校院)을 빼앗고 남인에게 호령해 갈등이 끊이지 않았다고 기록하고 있는 점 등이 특이한 것이다. 그리고 붕당록이라 하여 각 당의 분목과 영수의 이름을 기록한 것이 있으며, 끝에는 노소분당에 관한 송시열(宋時烈)과 윤증(尹拯)의 회니시비(懷尼是非)의 문건이 수록되어 있다.

송시열과 윤증의 불화를 선명하게 나타내는 1681년의 신유의서(辛酉擬書)를 비롯, 1684년 두 사람이 교환한 서간문 8통, 명재여인서(明齋與人書), 미촌사지평소(美村辭持平疏), 박세채(朴世采)가 찬한 미촌행장강도시말(美村行狀江都始末), 회천고사계묘문(懷川告沙溪墓文), 우암여인서(尤庵與人書), 후동문답(後洞問答), 이산입설(尼山立說) 등이 수록되어 있다.