송파유고 ()

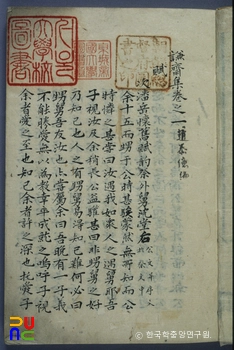

1907년 이희풍의 아들 이근석(李瑾錫)이 편집·간행하였다. 권두에 이도재(李道宰)·정만조(鄭萬朝) 등의 서문, 권말에 이근석의 발문이 있다.

3권 1책. 목활자본. 국립중앙도서관·규장각 도서·성균관대학교 도서관 등에 있다.

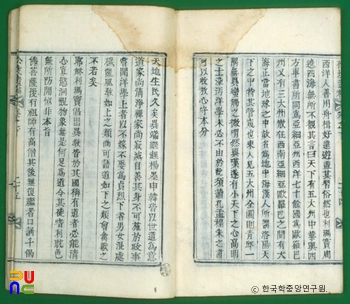

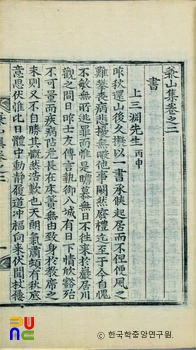

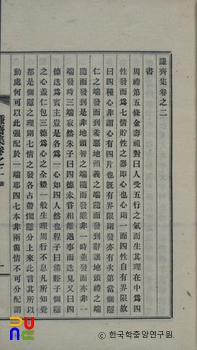

권상·권중에 시 217수, 권하에 서(序) 3편, 기(記) 4편, 문(文)·명(銘) 각 1편, 의(議) 2편, 서(書) 5편, 설(說) 5편, 전(傳)·논(論) 각 1편, 부록으로 행장 1편 등이 수록되어 있다.

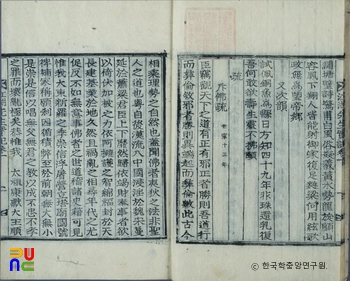

시는 영물(詠物)·서경(敍景)이나 술회류가 대부분이다. 시형은 5언·7언 절구나 율시 등 근체(近體)가 많으나 5언·7언 고시도 11수가 들어 있다. 불교적 색채를 띠고 있는 시도 상당수 있는데, 「숙초의선사방(宿草衣禪師房)」·「제만휴상인선방(題萬休上人禪房)」·「미황사상추화(美黃寺賞秋花)」 등이 대표적인 작품이다.

「미인팔영(美人八詠)」은 일연(一緣)·이환(二歡)·삼정(三情)·사한(四恨)·오사(五思)·육수(六愁)·칠몽(七夢)·팔루(八淚) 등의 부제를 달고 있는데, 이는 남녀 간의 정념이 변화하는 과정을 읊은 것으로 인생무상에 대한 철학적 심상을 형상화시킨 작품이다. 「팔로시(八老詩)」는 노상(老相)·노장(老將)·노유(老儒)·노협(老俠)·노의(老醫)·노농(老農)·노승(老僧)·노기(老妓) 등의 부제로 사람이 늙었을 때의 모습을 상상하여 묘사한 것이다. 당시 사람들의 직업관 내지는 인생관을 엿볼 수 있다.

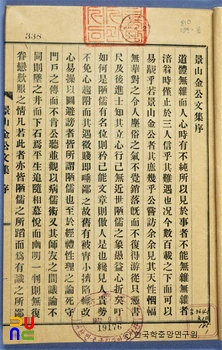

서 가운데 「여신대장헌서(與申大將櫶書)」는 양이(洋夷)의 침범에 대비해 각 도의 제진(諸鎭)을 다시 설치할 것과 서양 선박에 대항하기 위해 거북선과 같은 선박을 건조해야 한다고 주장한 내용이다. 의의 「대둔산축성의(大屯山築城議)」는 해남의 대둔산에 산성을 쌓아 해적의 침입에 대비해야 한다는 내용의 글이다.

설의 「호남산기설(湖南山氣說)」은 사람들이 호남 땅은 산기가 지극히 맑으나 산기가 약해 문예에 뛰어난 사람은 있으되 경상(卿相)이나 대장은 나지 않는다는 주장에 반론을 제기한 것이다. 「만설(漫說)」은 서양인의 조선 및 해운 기술을 비롯한 오대주에 관한 지리, 서양인들의 남녀 관계, 천주교의 교리 등에 관한 것, 불교의 보살이나 고승(高僧)·대덕(大德)에 관한 이야기, 『산해경(山海經)』에 관한 풀이 등 새롭고 신기한 이야기를 모아 기록한 것이다.