수차 ()

풍차(風車)와 더불어 증기기관이 발명되기 이전에 있었던 가장 중요한 동력장치였다. 근대에 이르는 모든 기계장치들 중에서 시계장치를 제외하고는 가장 정밀한 기계였다.

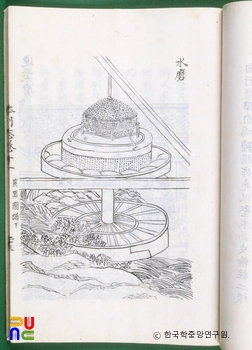

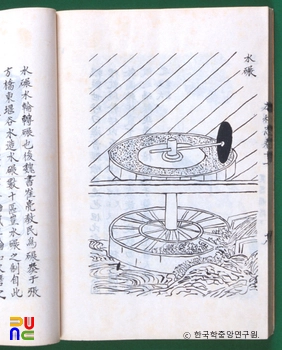

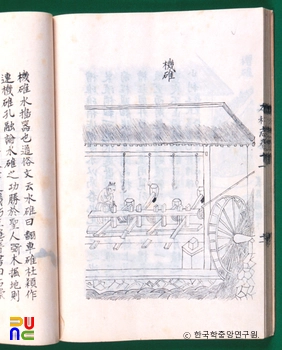

수차는 그 용도에 따라서 곡식을 찧는 것과 제분용 물레방아의 동력으로서, 그리고 관개와 수리용의 물레바퀴로서 각각 이름을 달리해서 불렸다. 맷돌로 쓰일 때에는 수연(水碾)·수애(水磑)·수마(水磨)·수롱(水礱) 등으로 불렸고, 방아로 쓰일 때는 수대(水碓) 또는 기대(機碓)라고 하였다.

우리 나라에서 언제부터 수차가 동력장치로서 사용되기 시작하였는지는 분명하지 않지만, 대체로 5, 6세기경부터였으리라고 추측된다. 분명한 것은 610년 이전에는 이미 사용되었다는 사실이다. 그것은 고구려의 중 담징(曇徵)이 일본에 건너가서 그해에 연자맷돌[碾磑]을 만들었다는 사실(史實)이 말해 주는 것이다.

이것은 물레방아였다고 명기되지는 않았으나, 연애(碾磑)란 영어 ‘mill’의 총칭으로 수연·석연(石碾)·곤연(輥輾)·소연(小碾)·수애·풍애(風磑)·애(磑) 등이 모두 여기에 속한다. 그러므로 담징이 만든 연자맷돌 중에는 수연(water wheel driven roller mill)과 수애(water wheel driven stone grist mill)가 있었을 것이라고 믿어지기 때문이다.

수차는 정곡과 제분용으로 쓰이는 것 이외에 양수기로서 관개와 수리사업에 쓰이기도 했는데, 그러한 수차 이용에 관해서도 ≪고려사≫에서 한번, 그것도 1362년(공민왕 11)에 이르러서야 그 기록을 찾아낼 수 있을 뿐이므로, 우리 나라에서의 수차의 발전과정을 알아보기는 매우 어렵다. 그 기록에 의하면, 중국 농민들은 수차를 이용하여 한발을 이겨내는데, 우리 나라 사람들은 저수지와 제방을 쌓아 물을 끌어대는 것에 의존할 뿐 수차를 써서 물을 쉽게 댈 수 있다는 것을 깨닫지 못하여, 관(官)에서 수차를 만들어 농민들에게 장려하도록 하였다는 것이다.

이 기록은 고려 말까지도 수차는 우리 나라에서 관개용으로 일반화되지 못하였다는 것을 말한다. 조선시대에 이르러서는 수직축의 수차는 거의 볼 수 없고 가로축의 수차가 널리 쓰였다. 물레방아나 연자방아에 이용된 수차는 거의 구조에 변화 없이 전통적으로 계승되어 8·15광복 전까지 흔히 볼 수 있다.

지금도 농촌에서 눈에 띄는 것들은 거의 조선시대 형식을 그대로 이어온 것이다. 지금 농촌에서 쓰고 있는 것들은 광복 후 들어온 서구식 차륜(車輪)들의 부속을 이용했거나 그 영향에 의하여 개조된 부분이 있다.

≪세종실록≫ 지리지에는 서울 세검정 부근에 연자방아[水碾]가 있었다고 기록되어 있는데, 그것은 상당히 규모가 큰 것이었던 것 같다.

큰 물레방아나 연자방아는 공조의 삼관사(三官司) 중의 하나인 산택사(山澤司)에서 관장하는 것으로 정부 양곡을 정곡하기 위하여 세운 것이 많았던 것으로 보인다. 그 연자방아는 수연(水輾)이라고 기록되었으나 이것은 기대(機碓)나 또는 연이수마(連二水磨)와 같은 톱니바퀴에 의한 동력전달장치가 되어 있는 것이었다.

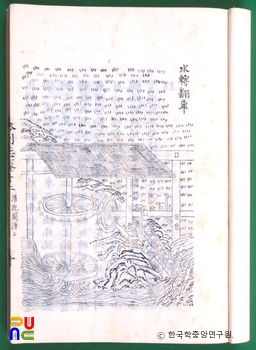

양수기로서의 수차의 종류에는 여러 가지가 있었다. 그 중 대표적인 것은 용골차(龍骨車)와 통차(筒車)이고, 16세기 이후에는 용미차(龍尾車, archimedes screw)와 옥형차(玉衡車)와 같은 서구식 수차가 도입되기도 하였다. 고려 말 이래로 수차라면 일반적으로 용골차, 즉 번차(翻車)를 말하는 것으로, 중국에서 한대(漢代, 170년경)에 발명되어 삼국시대에 우리 나라에 들어와서 겨우 명맥을 유지할 정도로 계승되어 조선 초기에서부터 약간의 발전이 있었다.

용골차는 하천이나 저수지와 같이 물이 있는 곳에서 물을 대야 할 곳까지 나무통(樋)을 걸어 건네고, 한편 용골판(龍骨板)이라고 부르는 네모난 판을 이은 연속된 고리를 만들어 그것을 나무통 속에 꿰어 빙빙 돌려 그 회전에 의하여 용골판이 물을 끌어 올리도록 만든 것이다.

회전동력으로는 수전(手轉)·족답(足踏)·축력(畜力)·수전·수차 등이 두루 사용되었는데, 조선 초기까지는 주로 족답의 번차가 많이 쓰인 것 같다.

우리말로 번차를 ‘물ᄌᆞ애’라고 불렀던 것을 보면, 그것은 상당히 오랜 전통을 가지고 있었음을 짐작하게 한다. 그런데 1429년(세종 11) 12월에 일본에 통신사로 갔다온 박서생(朴瑞生)이 제출한 보고서는 조선의 수차제조에 큰 자극을 주었다.

그가 일본에서 보고 온 수차는 수세(水勢)를 이용하여 자전(自轉)하는 것이었다. 그러나 그것도 급류에 가설하면 돌지만 고여 있는 물에 가설하면 돌지 않아서 발로 밟아야 돌아가게 되어 있다고 하였다.

이러한 왜수차(倭水車)는 종래의 족답식보다 훨씬 효율적이어서 자격수차(自激水車)라고 불리었고, 세종은 그 모형을 만들어 각 도에 보내어 수차를 많이 만들게 하였다. 이때부터 전국적으로 보급하기에 힘쓴 이 자격수차란 통차를 말하는 것이다.

또한 이때부터 종래의 수차를 중국에서 배워왔다 하여 당수차(唐水車)라 하고, 통차를 일본에서 배워왔다 하여 왜수차라고도 하였다.

조선왕조는 세종 말엽까지 여러 가지 방법을 다하여 통차를 크게 권장하였으나, 그 노력에 비하여 농민들에게 널리 보급되지는 못하고 실패로 돌아갔다. 그것은 농민들의 가난 때문에 새로운 수차를 만들만한 여유가 없었다는 것이 가장 큰 원인이었고, 다른 이유는 우리 나라의 지세와 자연조건으로 볼 때 대체로 천수(天水)로써 만족할 수 있는 때가 많았으며, 가뭄이 심할 때에는 수차를 돌릴만한 물이 흐르지 않았기 때문에 사실상 쓸모가 별로 없었다는 사실이다.

또 자재(資材)의 문제, 즉 수차제작에 쓰일 적절한 목재가 흔하지 않았다는 문제점도 있었다. 가장 중요한 문제는 토질이나 우량의 면에서 우리 나라의 자연조건은 수전농업에 있어서 보(洑)나 제언(堤堰)을 발전시켰고, 벼재배는 그러한 시설로 족하였다는 사실이었다. 그래서 농민들에게 수차의 제작은 절실한 문제로 요청될 수 없었다.

더욱이 우리 나라의 벼재배는 씨앗을 뿌리어 심는 부종법(付種法)이 주여서 파종기의 물문제는 이로써 어느 정도 조정할 수 있었다. 세종 이후에도 가뭄이 심할 때마다 수차를 권장하였다. 그러나 번번이 실패하여 수차는 발전을 보지 못하였고, 위정자들의 행정적인 해결방안의 하나로 논의의 대상이 되었을 뿐이다.

성종시대부터 1496년(연산군 2) 사이에는 최보(崔溥)가 중국에서 보고 온 수전수차(手轉水車)를 보급시키려고 노력하였고, 1502년에는 전익경(全益慶)이 정교하고 능률적인 수차를 만들었다고 하며, 1546년(명종 1)에도 중국의 수차를 보급시키려고 노력하였다는 기록들이 ≪명종실록≫에 나타나고 있다.

그러나 위에서 이미 지적한 바와 같이 수차들이 일반화되기에는 우리 나라의 사회경제적 및 자연조건이 맞지 않았을 뿐 아니라, 조선왕조의 일관성 없는 즉흥적 수차정책으로는 그러한 여러 난점을 극복할 수 없었다.

그런 조건 밑에서 수차의 제작기술의 발전을 기대한다는 것부터가 타당성 없었다. 따라서 기술적 수준에 대한 문제는 이 경우 고려할 수 없는 단계에 있었다고 보는 것이 옳을 것이다. 그래도 수차를 보급시켜 한해(旱害)에 대비하려는 노력은 조선 중기에도 계속되었다.

효종이 심양(瀋陽)에 잡혀갔다 보고 온 중국의 수차 이용 상황에서 얻은 지식을 행정적으로 반영시켜 보려고 하였으나 역시 별로 효과를 거둘 수 없었다. 그 뒤 숙종도 이민철(李敏哲)이 매우 성능이 좋은 수차를 만들어 1683년(숙종 9)에 역마(驛馬)로 각 도에 실어 보냈으나 역시 별성과를 거두지 못하였다.

이렇게 조선 중기에도 실패한 수차의 일반화는 영조·정조대에 이르러 서양계 수차인 용미차가 중국에서 들어오게 됨으로써 다시 논의되기 시작하였다. 이용후생학파(利用厚生學派)의 수차 권장이나 정부의 갖은 노력에도 불구하고 별로 이렇다 할 진전을 찾아볼 수 없었다.

그런대로 가장 잘 보급된 것이 답차(踏車)라는 발로 밟아 돌리는 물레바퀴였다. 그것은 간편하여 제작비가 적게 들고 한 사람이 밟아 돌리는 데도 두레나 용두레보다 효율적이었기 때문이다. 답차는 지금도 삼남지방에서 볼 수 있는 가장 단순한 수차이며, 염전에서도 많이 사용되고 있다.