순와유고 ()

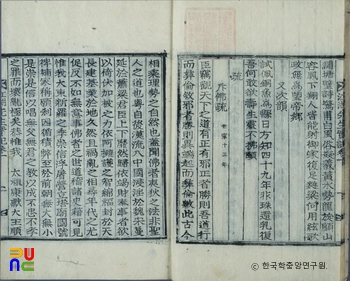

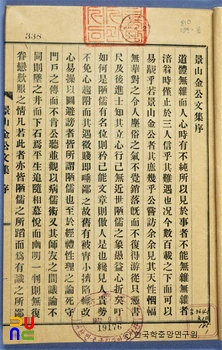

6권 2책. 필사본. 서문과 발문이 없어 간행 경위는 알 수 없다. 국립중앙도서관에 있다.

권1에 시 28수, 권2·3에 서(書) 33편, 권4에 제문 10편, 행장 3편, 권5에 묘지 10편, 권6에 서(序) 3편, 기 2편, 발 5편, 송(頌) 1편, 찬(贊) 2편, 자서(自敍), 부록으로 묘지명, 뇌문(誄文), 찬, 제문 7편, 애사, 만사 3편, 통문, 상언초(上言草) 등이 수록되어 있다.

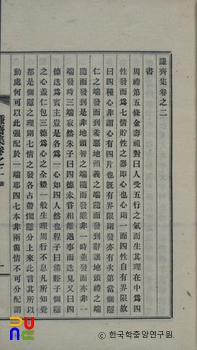

시는 사언·오언·칠언의 절구·율시·고시 등 다양한 형식으로 되어 있다. 주로 친구 허조(許晁)·김진한(金秦漢) 등과 선암사(仙巖寺)·봉은사(奉恩寺) 등 유명한 사찰이나 명승지를 유람하며 지은 것들로, 시어가 맑고 빼어나며 그 지역의 풍경을 실감나게 묘사하였다.

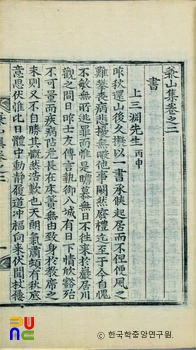

서(書)는 스승 황덕길(黃德吉), 당대의 문신 정약용(丁若鏞)·한익상(韓益相) 등에게 보낸 것들이다. 특히 황덕길에게 보낸 별지는 문목(問目)으로 상례(喪禮)와 학문에 대해 질의한 내용으로 되어 있다. 상례에 대해서는 『가례(家禮)』의 오복도(五服圖) 가운데 의심스러운 곳과 『가례』와 『예기』의 내용을 비교해 질문하였고, 학문에 대해서는 주희(朱熹) 등 중국 학자의 말을 먼저 인용한 뒤에 행을 바꾸어 그 내용에 대해 질문하였다. 정약용에게 보낸 편지에도 상례에 대해 문의한 내용이 있다. 이 밖에도 학우들과 학문을 토의한 내용의 편지가 많다.

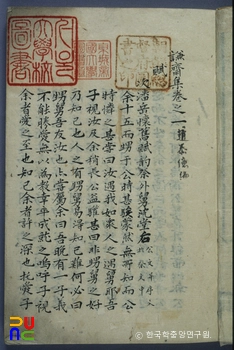

서(序)에는 장헌세자(莊獻世子)의 죽음과 관련된 사건의 전말과 이와 관련된 상소를 모아 편집한 『소의집설(昭義輯說)』에 붙인 글이 있다. 또한, 황덕길의 문집인 『방언(放言)』의 간행 경위를 밝힌 「두호방언서(斗湖放言序)」가 있는데, 이황(李滉)·이익(李瀷)·안정복(安鼎福)으로 이어진 남인의 학통이 황덕길에 의해 계승될 수 있었다고 보았다.

발은 남인학자인 안정복·한재권(韓載權)·남하정(南夏正) 등의 문집에 붙인 것들이다. 「자서」는 나이 63세에 자신의 생애를 회고하면서 쓴 글이며, 뒤에 자신을 경계하기 위해 만든 것으로 보이는 「성귀도(省貴圖)」·「명성도(明誠圖)」·「천형도(踐形圖)」 등이 첨부되어 있다.

조선 후기 남인학자의 사상이나 예설을 연구하는 데 도움이 되는 자료이다.