신부 ()

신부는 가톨릭 교회 및 정교회의 사제서품(司祭敍品)을 받은 성직자이다. 사람들 가운데에 뽑혀 사람들을 대표하여 하느님을 섬기는 일을 맡아서 거룩한 희생 제사를 바치며, 다른 사람과 함께 형제처럼 살아가기 위해 가톨릭(정교회 포함)에서 서품을 받은 성직자를 말한다. 신부가 되기 위해서는 신학대학에 입학할 수 있는 영적·신체적·지적 자격 조건을 갖추어야 한다. 그리고 신학교 입학 후에는 기본 7년 이상의 학업을 마쳐야 하며, 신학교 측에서 합법적인 평가를 내리면 지역 주교의 최종 승인을 거친 다음 신부가 될 수 있다.

신부는 사람들 가운데에 뽑혀 사람들을 대표하여 하느님을 섬기는 일을 맡아서 거룩한 희생 제사를 바치며, 다른 사람과 함께 형제처럼 살아가기 위해 가톨릭(정교회 포함)에서 서품을 받은 성직자를 말한다(사제생활교령 3항). 가톨릭교회의 성직 신분에는 주교(主敎) · 사제(司祭) · 부제(副祭)의 3계층이 있는데, 그 중에 사제를 신부라고 한다. 또한 사제는 하느님께서 사람에게 영혼의 유익을 위하여 신자들의 영혼을 지도하고 인도하는 역할을 하고 있기에 신부라고 부른다.

신부라는 용례는 천주교가 중국으로 전래되면서 라틴어 ‘파테르(pater)’를 주1 것인데, 신부를 지칭하는 다른 말로는 주2이라는 표현도 있다. 탁덕이란 원래 중국 고전에 나오는 방울[鐸]의 쓰임에서 유래하였다. 《주례(周禮)》에 나오는 금탁(金鐸)은 대장이 군중에게 명령을 전할 때 치는 방울이고, 《상서(尙書)》 〈윤정(胤征)〉 편에 나오는 목탁(木鐸)은 대신이 백성에게 천자의 명령을 반포하며 경계할 때 쓰는 방울이다. 이러한 의미에서 교화(敎化)를 담당하는 사람 또는 벼슬을 사탁(司鐸)이라고 하였고, 이를 본떠 복음을 전파하고 도리를 강론하는 신부를 ‘사탁’ 또는 ‘탁덕’으로 부르게 된 것이다.

신부의 고유한 업무는 주일과 의무 주3에 장엄한 성찬 거행을 비롯하여 ‘ 세례 집전’, ‘죽을 위험 중에 있는 이들에게 주4 집전’, 주5와 주6 집전과 사도 축복의 수여’, ‘혼인 주례와 혼인 축복’, ‘장례 거행’, ‘부활 시기의 세례소의 축복과 성당 밖에서의 행렬 인도 및 성당 밖에서의 장엄 축복’ 등(교회법 530조 참조)이 있다. 신부가 사제직을 올바르게 수행하기 위해서는 엄격한 수련과 절제된 생활이 뒤따라야만 하고, 성사 의식의 규정들을 익혀며, 제단과 성전과 경전을 보관하고 제구를 잘 다루고 보존해야 한다.

가톨릭교회에서는 신부가 되기 전에 부제로 주7 사제품을 준비하며, 신부들 중에서 주8에 의하여 주교가 임명된다. 신부 지망자는 고졸 이상의 학력을 갖춘 미혼 남자로서 세례받은 지 3년이 경과한 뒤, 지망자의 소속 본당 주임신부와 소속 교구 주교의 추천을 받아야 신학대학에 입학할 수 있다. 교육과정은 철학과 신학 과정을 이수해야 하며, 교구 신학생의 경우 신학교 기숙사에서 공동생활을 하면서 교수 신부들의 영적 지도를 받는다. 신부는 독신과 주9으로 일생을 살아야 하기에 영적 지도를 통해 독신과 순명 생활의 능력을 배우고 익힌다.

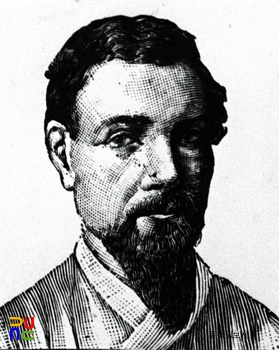

한국 천주교회는 1784년(정조 8)에 주10에 의해 천주교 신앙 공동체가 창립된 이후 1794년에야 비로소 중국인 주문모(周文謨)가 최초로 밀입국하여 성무를 수행했으나 1801년(순조 1)에 새남터에서 순교했다. 그리고 조선에는 1834년에 중국인 여항덕(余恒德, 일명 유방제) 신부가 입국했고, 1836년(헌종 2)부터는 프랑스인 선교사 신부들이 입국하여 선교 활동을 수행했다. 최초의 한국인 신부는 김대건(金大建)으로, 1836년 최양업(崔良業), 최방제(崔方濟)와 함께 신학생으로 선발되어 마카오로 유학하여 1845년 8월 17일 중국 상해(上海)에서 서품되었다. 그리고 조선으로 귀국하여 전교 활동을 하다가 체포되어 1846년 9월 16일에 새남터에서 순교하였다. 두 번째 한국인 신부는 최양업이며, 1849년 상해에서 사제 서품을 받고 그해 조선에 입국하여 1861년 주12 때까지 12년간 전국을 돌며 전교 활동을 했다.

그 후 조선 천주교회는 조선인 신부를 양성하기 위해 1856년(철종 7) 제천에 배론신학교를 세웠으나 1866년 대박해로 중단되었다. 계속해서 조선인 신부 양성 계획은 실행되었고 조선인 청년을 신학생으로 선발하여 말레이시아의 주13에 유학을 보내기도 했고, 1885년(고종 22)에는 원주 부흥골에 신학교를 다시 세웠다. 그러다 1887년에 서울의 용산으로 신학교를 이전했는데 이것이 가톨릭대학교 신학대학의 전신이다. 1896년 조선에서는 최초로 강도영, 정규하, 강성삼 등 3명의 한국인이 사제로 서품되었고, 이후 현재까지 한국 천주교회는 꾸준히 신부들을 배출하고 있다.

2023년 3월 1일 현재, 원로 주14를 포함하여 활동 중인 한국인 가톨릭 신부( 추기경, 주교 포함)는 5,655명이다. 이 중에 한국의 16개 교구에 소속된 신부는 4,765명이고, 수도회 소속 신부는 865명이며, 교황청을 비롯하여 해외 교구 등에서 활동 중인 신부(수도회 사제 제외)는 25명이다. 신부 양성기관으로 한국에는 서울, 광주, 대구, 수원, 대전, 인천 가톨릭대학교 등 6개의 신학과 대학(대신학교)이 분포되어 있다.