신학 ()

신학은 천주교에서 초인간적 존재의 계시를 신앙과 이성으로 연구하는 학문이다. 한국 천주교 신학은 조선 후기에 중국에서 전래된 한문 천주교 서적을 연구한 지성인들로부터 시작되었다. 초기에는 서구 신학의 영향에서 벗어나지 못했으나, 1960년대 후반 제2차 바티칸 공의회의 신학을 수용하면서 변화가 일어났다. 일부 신학자들이 토착화, 교회일치, 해방 등의 주제에 관심을 가졌고, 남미 해방신학과 민중신학의 영향으로 사회 변혁을 지향하는 신학적 경향이 나타났다. 특히 ‘천주교 사회교리’가 전파되며 ‘천주교 사회운동’의 이론적 기반이 되었다.

그리스도교주1에서 신학을 가리키기 위해 채용한 ‘테올로기아(theologia)’라는 말은 원래 그리스어로 ‘신들에 대한 이야기’나 ‘철학적 형이상학적 원리로서의 신을 논하는 학문’이라는 뜻이었다. 그리스어를 사용하던 주2에서는 이미 2세기에 이 단어를 도입하였다. 그러나 라틴어를 사용하던 서방교회에서는 12세기에 가서야 뒤늦게 이 단어를 사용하기 시작하였음에도 불구하고 다음 세기에 곧 보편화되었다.

동방교회에서 이 용어를 처음으로 사용한 사람은 호교론자인 유스티노(Justinus)였다. 그는 기독교를 변증하기 위해 용어만이 아니고 그 사유 방법까지 도입하여 사용하였다. 그 후 오리게네스(Origenes)를 거쳐 4∼5세기에 대교부들의 시대를 맞으면서 동방교회의 신학은 곧 체계화되고 그 기초가 확립되었다.

한편 2세기 말 테르툴리아노(Tertullianus)에 의해 시작된 서방교회의 신학 역시 5세기 초 서방의 최대 교부인 아우구스티노(Augustinus)를 맞으면서 대성을 이루었다. 이 전통을 바탕으로 서방신학은 중세 때 토마스 아퀴나스(Thomas 주3의 출현으로 스콜라 신학이 확립되면서 천주교 교회의 신학으로서 그 기초와 전통이 확고해졌다.

신학은 하느님이 계시한 사실, 그리고 이 계시를 수용하는 신앙에서 출발한다. 말하자면 믿으면서도 행하는 신앙에 대한 학문적 탐구요 인식이다. ‘이해를 찾는 신앙(fides quaerens intellectum)’이라는 스콜라학적 주4이 그것을 잘 말해 준다. 신학의 주제는 물론 하느님이지만 그 계시가 신인(神人) 예수 그리스도에게서 현실화되었기 때문에 핵심 주제는 예수 그리스도이다.

신학은 계시 진리를 하느님의 말씀인 성서와 교회의 전승인 성전(聖傳)을 통해 증명하려 한다. 따라서 하느님의 계시에서 출발하여 현재에 이르기까지 교회 공동체의 신앙 고백과 신앙 생활의 역사를, 교회의 모든 문헌들을 통해 고찰하고 또한 시대와 장소와 문화적 상황에 따라 어떻게 표현되었는지를 연구하는 것이 신학의 중요 임무이다.

신학에는 분과가 많지만 크게는 세 부문, 즉 이론적 부문, 역사적 부문, 실천적 부문으로 구별된다. 이론적 부문인 조직신학은 다시 교의신학과 주5으로 구분된다. 역사적 부문인 역사신학은 다시 교회사학과 주6으로 구분되며, 실천적 부문인 실천신학은 주7, 교회론, 주8, 주9, 주10 등으로 구분된다. 그리고 신학을 연구하는 사람들을 신학자라고 부르는데 신학의 연구는 일반적으로 대학의 신학부, 학부 규모의 연구기관 또는 교구나 수도회에 속하지 않은 독립적인 신학 및 성서 연구소에서 행한다.

현대신학은 스콜라 신학의 신 중심적이고 지나치게 논리적이고 연역적인 신학 체계에서 인간 중심적이고 현실 참여적인 주11, 주12, 민중신학, 여성신학 등으로 전환하는 경향을 보이고 있다. 뿐만 아니라 금세기까지 유럽이 주도하던 신학이 제3세계 신학계에서 주체성을 찾아 독자적인 길을 모색하게 되면서 라틴 아메리카의 해방신학을 비롯해 아시아신학, 한국신학 등이 널리 논의되고 있다. 또한 1980년대 이후 기후변화와 생태계 위기 가속화에 따른 그리스도교 신학의 대응으로 생태신학(Theology of Ecology)이 탄생하여 현재 다양한 주제와 영역으로 확대되어 가고 있다. 특히 서구 여성신학 및 과학-신학의 대화를 주도하는 신학자들이 생태신학과의 만남과 대화를 주도해 나가고 있다.

연원과 특징

신앙과 교리에 대한 연구라는 넓은 뜻에서의 한국 천주교 신학의 기원은 조선 후기 사회에 중국으로부터 한문 천주교 서적들이 전래되면서 조선의 지성인들이 이 서적들을 통해 천주교 교리와 신앙을 이해하려고 연구하기 시작한 데서 찾을 수 있다. 서구 식민 통치를 겪은 ‘제3세계’의 경우, 대개 선교사의 파견과 수용으로 교회가 창설되고 교계(Church hierarchy)가 확립된 전례와는 다르게, 조선의 평신도 지성인들이 스스로 서적을 통해 자신들의 신앙을 신학화하고 이를 바탕으로 교회 창설로 나아간 것은 유례를 찾아보기 어려운 드문 경우라 하겠다.

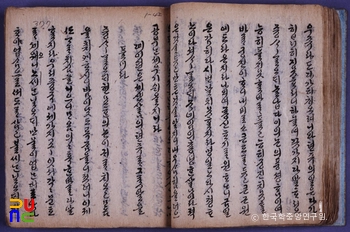

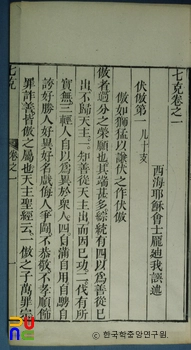

조선에 전래된 한역서학서(漢譯西學書)들은 많고 다양하였다. 특히 종교적으로 주14들의 관심을 끈 것은 교리서인 『천주실의(天主實義)』와 윤리서인 『칠극(七克)』이었다. 『천주실의』는 지식인들을 상대로 신의 존재, 영혼의 불멸, 사후의 주15 등 천주교의 기본 교리를 철학적으로 논증하려는 호교서였으므로 유학자들의 연구와 논평의 대상이 될 수밖에 없었다. 또한 그 취지가, 예컨대 상제(上帝)를 천주(天主)와 동일시하는 등 적응주의적 입장에서 유교를 긍정적으로 받아들이려는 보유론적(補儒論的)인 견지에서 저술된 것이었기 때문에 조선의 유학자들도 자연 배척과 수용이란 상반된 반응을 나타내게 되었다.

긍정적인 반응을 보인 유학자들은 비록 소수이기는 하였으나 천주교 신앙의 수용 여부를 결정짓기 위해 주16을 개최하고 거기서 공동으로 유교와 천주교 서적들을 차례로 검토하고 연구하게 되었다. 그 결과 그들은 마침내 천주 신앙을 일으키고 그 신앙을 실천하기 시작하였다. 이렇게 시작된 신앙운동은 마침내 한국 천주교회의 창설로 이어졌다.

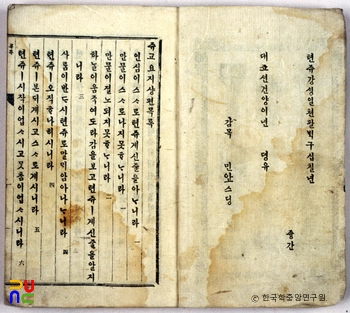

교회가 창설된 후에도 한국 천주교를 지도하던 남인(南人) 유학자들은 기성 신자를 위한 기도서나 신심서 외에도 지성인들을 상대로 보유론의 입장에서 『주교요지(主敎要旨)』 같은 교리서를 펴냈다. 그런가 하면 「상재상서(上宰相書)」 같은 호교서를 통해 천주교를 주17로 금지하는 것이 부당함을 변호함으로써 주로 상류층 인사들의 개종에 주력하였다.

이와 같이 교회 창설을 전후한 초기 천주교 신학은 신앙에 대한 학문적인 이해에서 시작하여, 그것을 보유론적으로 조선의 전통 유교와 문화, 그리고 현실에 적응시키려 하였으며 또한 그들의 연구 결과를 민중의 글인 한글로 표현하여 대중화하려 하였다는 점에서 주18를 시도한 신학으로 평가된다.

그러나 이러한 신학의 토착화 경향은 선교사의 입국과 서구 신학의 도입으로 점차 위축되어 갔고, 이와 병행해 초기 선교사 또는 성직자가 없는 상황에서 2년여간 미사와 성사(聖事)의 집전을 대신한 이른바 ‘가성직제도(假聖職制度)’로 상징되는 평등한 교회상 역시 크게 위축되기 시작했다. 또한 교회의 중심 세력이 양반층으로부터 중인, 평민 등 하층 신분으로 변모해 가면서 신학도 종래의 현실 위주에서 개인적인 신심과 내세적 · 종말론적 신앙에 보다 역점을 두면서 현실과는 거리가 있게 되었다.

개화기에 들어서면서 신학교의 설립으로 신학 교육이 전문적으로 실시되기 시작하였다. 그러나 이들 초창기 신학교에 설치된 신학 과목은, 당시의 교회가 한국의 역사와 현실에서 멀어져 있던 상황이었으므로 서구 신학의 비판적인 수용에 따른 내용은 되지 못하였다. 그 결과 당시의 서구 신학이 지니고 있던 주요 특징 중의 하나인 주20이 선교사들에 의하여 교육되어 신학의 주체가 되었다.

6·25전쟁을 계기로 국내에서의 신학 교육이 어려움을 겪게 되자, 교회 당국에서는 해외 유학을 통하여 인재를 양성하기 시작하였다. 특히 이때의 유학생들 가운데는 신학을 전공하고 귀국하는 경우가 많았고, 이로써 한국 천주교의 신학 연구가 본격적으로 이루어지기 시작하였다.

1960년대 이후의 변화

1960년대 후반기부터는 제2차 바티칸 주22의 신학을 수용하기 시작하였다. 이 수용은 전례 운동과 천주교 · 개신교의 교회 일치 주23을 일으키면서 신학의 각 분야로 파급되어 갔다. 뿐만 아니라 신학의 토착화를 위한 노력이 공의회의 정신을 구현한다는 목적에서 이루어져 이 시기 신학의 주요한 특징이 되었다.

공의회의 문헌 중 ‘세상과의 대화’를 중심 주제로 삼은 『사목헌장』(원제 ‘현대 세계의 교회에 관한 사목 헌장’, Gaudium et Spes)은 ‘시대의 징표(the signs of the times)’를 제시하면서 ‘관찰-성찰-판단’이라는 아래로부터의 주24 방법론을 바탕으로 ‘가톨릭 사회 윤리(Catholic Social Ethics)’ 또는 ‘가톨릭 사회적 가르침(Catholic Social Teachings)’을 세계 천주교에 확산시키는 데 공헌하였다. 이에 영향을 받아 한국 천주교회는 ‘사회교리’라는 이름 아래 1970부터 현재에 이르끼까지 ‘천주교 사회운동’의 이론적 바탕이자 영감을 제공하였으며 ‘실천신학’의 자리를 대신해 왔다.

현재 한국 신학은 아시아신학과 더불어 서구의 인간 중심적이고 현실 참여적인 현대신학의 사조, 특히 1960년대에 라틴 아메리카에서 발생한 해방신학의 영향으로, 1970년대 이래 현실 변혁적이고 민중신학적인 새로운 동향을 뚜렷이 보이고 있다.

그러나 이러한 성향은 해방신학과 맥을 같이하고 있어서 해방신학과 별로 다를 바가 없는 것으로 지적되고 있다. 뿐만 아니라 해방신학과 민중신학도 이제 그 사명을 다한 것이 아닌가라는 전망에서, 또한 새로운 천년을 맞이하고도 반세기를 보내고 있는 시점이라는 점에서 새로운 신학이 나와야 한다는 주장이 신학계 일각에서 대두되었다. 새 신학의 출현을 위해서는 무엇보다도 서구 신학에서 벗어나 신학의 주체성이 확립되어야 한다는 점이 가장 우선적으로 지적되고 있다.

한국 천주교 신학계에서는 제2차 바티칸 공의회 이래, 특히 해방신학의 영향으로 토착화 신학, 국적 있는 신학, 한국적 신학을 많이 거론하면서 독자적인 길을 모색하고 있다. 인도 불가촉천민인 주25 신학을 한국적으로 수용해 민중신학의 한 방향으로 삼으려 하는 신학적 움직임과 서구, 특히 미국의 ‘공공신학(Public Theology)’의 성과를 소개하고 이를 한국화하려는 신학적 경향이 한국 개신교를 중심으로 이루어지고 있으나 아직까지 이렇다 할 성과는 나타나지 않고 있다.

현재 한국 천주교의 신학 발전을 위해 노력하는 주요 단체들로는 한국그리스도사상연구소, 동아시아복음화연구원, 가톨릭대학 신학부 부설 교의신학연구소, 서강대학교 부설 신학연구소, 한국천주교중앙협의회 산하 한국사목연구소 등이 있으며 또한 우리신학연구소, 한님성서연구소 같은 평신도 신학 연구 단체도 있다.