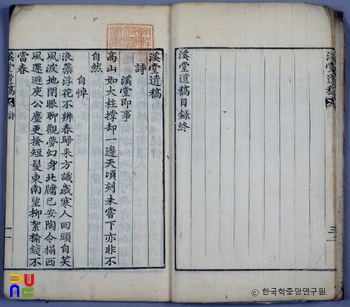

연행기사 ()

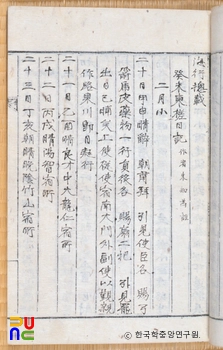

크게 「 일기」 · 「문견잡기」 · 「시」로 이루어져 있다. 「일기」는 상 · 하 2권으로 되어 있는데 사행 일행의 동정, 지나는 곳의 정상, 역사적 내력, 사행 완수를 위한 각종 협의, 청나라 관원들과의 교섭 등이 자세히 기록되어 있다.

「문견잡기」도 상 · 하 2권으로 나누어져 있는데, 모두 102건의 항목에 대하여 그 내용을 설명한 것으로 어느 사행록에서도 볼 수 없는 탁월한 내용이다.

권상은 1777년의 기사로 산천(山川) · 토성(土性) · 성첩(城堞) · 공로(貢路) · 궁궐 · 종친(宗親) · 가사(家舍) · 의복 · 관복 · 작농제(作農制) · 팔기(八旗) · 관아(官衙) · 궁제(弓制) · 거제(車制) · 성묘(聖廟) · 경학(經學) · 과거(科擧) · 한어(漢語) · 의술(醫術) · 배읍(拜揖) · 상복(喪服) · 장례(葬禮) · 관례(冠禮) · 호속(胡俗) 등이 실려 있다.

이어 제사(祭祀) · 하의(賀儀) · 의장(儀仗) · 사찰(寺刹) · 기명(器皿) · 공장(工匠) · 음식 · 재리(財利) · 소채(蔬菜) · 어구(漁具) · 습속(習俗) · 육아(育兒) · 목재(木材) · 고명(誥命) · 어보(御寶) · 문서(文書) · 청정(聽政) · 관제(官制) · 관품(官品) 등이 수록되었다.

권하는 1778년의 기사로 풍속 · 견문사항 · 만한관계(滿漢關係) · 명청관계(明淸關係) · 이문(異聞) · 유구(琉球) · 안남(安南) · 서번사사(西蕃四寺) · 하번오사(河蕃五寺) · 사천(四川) · 금천사(金川寺) · 무축(巫祝) · 대번(待蕃) · 초삼(貂蔘) · 기율(紀律) · 황계(皇系) · 권신(權臣) · 장등(張燈) 등이 기록되었다. 그리고 책 끝에는 사행하는 동안 지은 시를 첨부하였다.

원래 사본으로 내려오던 것을 1961년에 성균관대학교 대동문화연구원에서 『연행록선집(燕行錄選集)』 하권에 수록해 영인, 출판하였다.