용주유고 ()

『용주유고』는 조선 후기, 문신 조경의 시가와 산문을 엮어 1703년에 간행한 시문집이다. 시는 일상생활에서 느낀 감상이나 명승지의 풍광 등 다양한 주제를 포괄하고 있다. 소는 병자호란을 전후한 정치 지형을 논하거나 진휼의 원론을 논한 글이 많다. 묘도문자는 선조에서 인조까지 활약하던 주요 인물 50여 명에 관한 것이다.

서문과 발문이 없어 분명한 간행 경위를 알기 힘들지만, 아들 위봉(威鳳)과 손자 구원(九畹)의 묘갈명에 문집을 간행하는 내용이 수록되어 있다. 이를 통해 1674년 위봉이 가장 초고를 교정 편차하고, 구원이 1703년 순천에서 목판으로 간행한 사실을 알 수 있다.

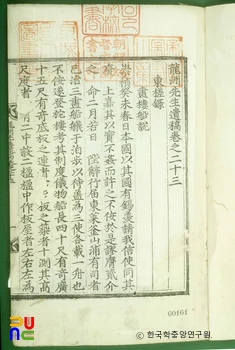

권1∼5에 시 548수, 권6∼9에 상소문 76편, 권10에 계사(啓辭) 14편, 권11에 서(序) 19편, 기(記) 5편, 권12에 발(跋) 8편, 변(辨) 1편, 설(說) 4편, 책문(策問) 등을 포함한 잡저(雜著) 11편, 상량문(上樑文) 2편, 그밖에 시책문(諡冊文) · 죽책문(竹冊文) · 비답(批答), 권13에 제문(祭文) 28편, 권14∼21에 묘지명 6편, 묘문(墓文) 29편, 신도비문 21편, 권22에 시장(諡狀) 2편, 권23에 「동사록(東槎錄)」이 수록되어 있다.

저자의 시는 일상생활에서 느낀 감상이나 명승지의 풍광을 읊은 평범한 주제의 것을 비롯해 다양한 주제를 포괄하고 있다. 이항복(李恒福) · 이일상(李一相) · 정온(鄭蘊) 등 당대의 주1들과의 교유 관계에서 빚어진 것, 「독심경(讀心經)」 · 「독두보집(讀杜甫集)」 등 독후감을 읊은 것도 있다. 시의 뒷부분에서는 「군자지유주행(君子志有住行)」 · 「제위왕(齊威王)」 등 사변적인 시의 비중이 크다. 최명길(崔鳴吉) · 이시백(李時白) 등을 비롯해 많은 양의 만시가 수록되어 있어 저자의 넓은 교유 관계를 반영하고 있다.

소는 저자의 활발한 정치 활동을 반영하고 있다. 병자호란을 전후한 척화론, 인조연간 반정공신들의 정치적 독주에 대해 공격하는 글이 많다. 각 지방의 지리적 조건들을 고려하여 진휼의 원론을 논한 「진구기민소(賑救饑民疏)」 등도 있다. 계사에는 피혐(避嫌)을 하면서 올린 것이 많다. 당시의 정치적 발언들은 피혐을 통해 많이 이루어졌으므로 그 시대의 정치사 연구에 중요한 자료들이다.

서(序)는 일상생활이나 친지와의 교유 관계에서 이루어진 것과 김성일(金誠一) · 이항복 등의 문집에 붙인 것들이 있다. 설(說)은 병자호란이나 병(病)을 주제로 하여 짓기도 하였다. 잡저에는 청군의 침략에 대해 피난민을 모아 의병을 일으켜 대항하고자 한 격문, 향약의 실시를 알리는 글, 책문 4편이 있다.

권12의 끝에는 효종대왕 시책문 등이 있다. 묘문에는 당대의 중요 인물들에 대한 기록이 많아 좋은 자료가 된다. 특히, 저자가 남인에 속하면서도 서인 등 다양한 인물들과 교유하고 있었던 당시의 정치 분위기를 보여주고 있다. 시장은 이원익(李元翼)과 정온의 사적을 정리한 것들이다.

권14~21은 55명의 묘도문자가 수록되어 있다. 선조에서 인조까지 활약하던 정구(鄭球)와 김육(金堉), 조식(曺植), 이덕형(李德馨), 정경세(鄭經世) 등 당파에 관계없이 고루 섞여 있다.

말미의 「동사록」은 1643년(인조 21) 통신부사로 일본에 갔을 때의 기록으로, 일본인과 화답한 시 등 여행에 대한 많은 글이 실려 있다. 당시의 국제 질서와 그에 대한 저자의 인식을 이해하는 데 도움이 되는 자료이다.

17세기의 중요한 정치인이자 유학자의 사상과 행동 및 당시의 시대 분위기를 여실히 반영하고 있다.

한국고전번역원에서 원문과 번역문, 교감표점문, 이미지, 해제를 제공하고 있다. (https://db.itkc.or.kr/)