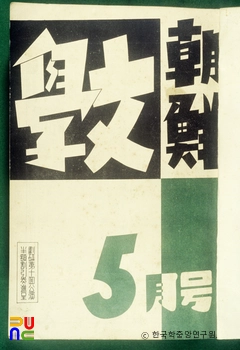

조선문학 ()

『조선문학(朝鮮文學)』은 1933년 이무영(李無影)을 편집 겸 발행인으로 하여 경성각(京城閣)에서 발행하였다.

『조선문학』은 구인회, 카프 출신 및 민족주의 작가들까지 필진으로 참여해 좌우와 신구를 아우르는 성격을 보였다. 소설과 시, 평론, 좌담회 및 신변잡기 성격의 잡문 등으로 체제를 구성해 현대 한국 주1 편제의 원형을 보여준다. 대체로 소설의 위상과 비중이 가장 컸다. 주요 필자로는 김광섭, 김기림, 김남천, 김소운, 노자영, 모윤숙, 박태원, 박팔양, 박화성, 백철, 서항석, 심훈, 안석영, 안회남(필승), 안함광, 유진오, 이기영, 이무영, 이북명, 이석훈, 이종명, 이효석, 이흡, 임화, 정래동, 정지용, 조벽암, 조용만, 주요섭, 최정희, 한설야, 한인택, 함대훈, 현경준, 홍효민 등이 참여하였고, 좌우와 신구를 아우르는 면모를 보였다.

1933년에는 당대 농촌의 현실 속에서 인간의 기본적 욕구를 재현한 이효석의 「돈(豚)」, 백화점의 풍속과 노동 소외를 그려낸 이종명의 「아마(阿媽)와 양말(洋襪)」 등이 수록되었고 당대의 풍속을 세밀하게 묘사한 이기영의 중편 「진통기(陣痛記)」가 1939년에 연재되었다. 안함광과 임화는 카프 이후의 문단에 대한 평론을 발표하였고 조용만과 정래동은 영국과 중국의 당대 문학을 소개하였다. 그리고 투고를 받아 신인 작가를 발굴하기도 했고 1939년에는 이상(李箱)의 유고를 발표하였다.

1934년 1월호에는 「문예총목록」이란 이름으로 소설과 시 등 1933년의 문예 작품을 연감 형태로 종합하여 제시하였다. 서적 광고나 잡문들도 당대의 문학 시장과 문단을 파악하기에 주요한 사료가 된다. 경성각이 판매하는 일본어 번역 소설인 막심 주2의 『모(母)』와 일본어 문예서인 『순수시가론(純粹詩歌論)』 등의 광고를 통해 식민지 문학 시장의 양상을 파악할 수 있다.

1937년에 휴간하는 등 발행은 안정되지 못하였고, 편집 겸 발행인도 초기에는 이무영, 1936년에는 정영택, 그리고 1939년에는 지봉문으로 바뀌었다. 1933년에 비해 1939년에는 표기나 띄어쓰기 등 어문 규범에서 대체로 일관성이 개선된 양상을 보여준다. 정치 성향을 직접적으로 드러내지 않았으나 1939년부터는 일제의 전쟁에 협력하는 김용제의 「아세아시집」을 연재하고, 1939년 7월호는 신동아 건설의 성전(聖戰)을 찬양하는 논설을 잡지의 서두와 말미에 게재하여 총동원 체제에 포섭된 양상을 보여준다.

1934년 1월호의 「문예총목록」을 보면, 『조선문학』은 1933년 당대 식민지 조선의 문예 작품 생산량이 불과 몇 페이지로 정리될 정도로 발표 지면이 영세했음을 알 수 있다. 이 잡지가 당대 작가들에게 소중한 지면을 제공했으며 정치 성향이나 지역과 세대의 차이를 넘어서 다양한 필자들을 포괄한 것도 특기할 사항이다. 『조선문학』은 시, 소설 및 평론 등의 작품을 포함해 좌담과 주3 및 주4, 광고 등도 당대 작가들의 소통 현장을 확인할 수 있는 주요한 사료이다.