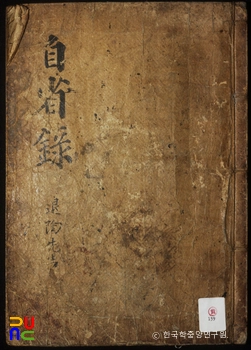

퇴도자성록 ()

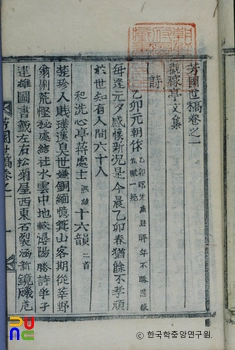

1585년(선조 18) 나주에서 처음 간행되었고, 1793년(정조 17)에 중간되었다. 연대는 확실하지 않으나 일본에서는 16세기에 간행한 것도 있고, 1659년(현종 즉위년) 우가이(鵜飼信之)가 훈점(訓點)한 것을 1665년에 중간한 바 있다. 권두에 수필(手筆) 자서가 있다.

1권 1책. 목판본. 국립중앙도서관 · 고려대학교 도서관 · 성균관대학교 도서관 등에 있다.

대체로 설문(設問)에 따라 답한 것으로서, 심성(心性) · 이기(理氣) · 사단칠정(四端七情)에 관한 것이 대부분이며, 거경 · 궁리 · 함양 등의 실행에 역점을 둔 것도 있다.

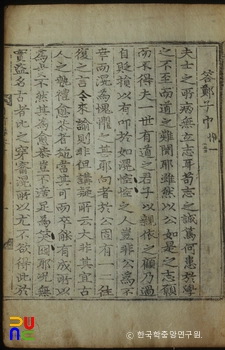

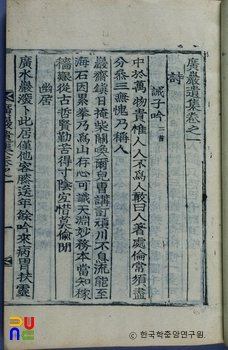

「답정자중유일(答鄭子中惟一)」에서는 심(心)은 곧 태극이며 인극(人極)이니, 이는 물아(物我) · 내외(內外) · 분단(分段)이 없고 주재(主宰)인 것이며, 또한 심과 물은 둘이 아니고 심과 이(理)는 하나이므로, 품기(稟氣)한 악도 성(性)이고 기(氣)의 시작도 모두 선(善)이라 보았으며, 불가의 성(性) 이론에 관해서도 논평을 하였다.

「답김돈서부륜(答金惇敍富倫)」에서는 주경(主敬) · 심학(心學)에 관한 것을 다루었으며, 주일(主一)과 주사(主事)와의 상관관계를 논술하였다. 「답이숙헌이(答李叔獻珥)」는 거경 · 궁리의 실행에 힘쓰도록 훈계하는 것이며, 불가서(佛家書)를 연구함으로써 자칫 그르칠까 경계하는 내용이다.

「답기명언사단칠정분이기변제일서(答奇明彦四端七情分理氣辨第一書)」는 기대승(奇大升)에게 답한 것이다. 정지운(鄭之雲)의 「천명도(天命圖)」에는 사단(四端)은 이발(理發)이고, 칠정(七情)은 기발(氣發)이라고 했으나, 기대승은 사단칠정이 모두 정이라고 하였다. 따라서 이와 기는 서로 대대(對待)해 체와 용이 되는 것으로 보았으며, 자사와 맹자의 성설(性說)에 관해 논설을 가하였다.

성을 이와 기로 나눈다면 정도 이와 기로 나눌 수 있지 않겠는가, 따라서 사단은 인의예지의 성에서 발하고, 칠정은 외물(外物)의 접촉에서 발한 것으로 여겼다. 공자의 계선성성(繼善成性), 맹자의 이목구비(耳目口鼻)의 성, 주돈이(周敦頤)의 「태극도설(太極圖說)」 등은 이기가 서로 다른 것이나, 이의 쪽만 가려내 말한 것이라 하였다. 또한, 맹자가 심을 이라고 주장한 이유는 심이 사단으로 인한 것이기 때문이며, 칠정을 기에 있다고 한 것은 칠정이 외물로 인해 감동되기 쉽기 때문이라고 논술하였다.