신위 ()

본관은 평산(平山). 자는 한수(漢叟), 호는 자하(紫霞) · 경수당(警修堂). 신석하(申錫夏)의 증손으로, 할아버지는 신유(申嚅)이고, 아버지는 대사헌 신대승(申大升)이다. 어머니는 이영록(李永祿)의 딸이다.

1799년(정조 23) 춘당대문과에 을과로 급제, 초계문신(抄啓文臣: 당하관 중에서 제술과 강독에 의해 특별히 뽑힌 문신)에 발탁되었다. 1812년(순조 12) 진주 겸 주청사(陳奏兼奏請使)의 서장관(書狀官)으로 청나라에 갔는데, 이 때 중국의 학문과 문학을 실지로 확인하면서 자신의 안목을 넓히는 기회로 삼아 중국의 학자 · 문인과 교유를 돈독히 하였다.

특히, 당대 대학자 옹방강(翁方綱)과의 교유는 신위의 문학세계에 많은 영향을 주었다. 1814년에 병조참지를 거쳐, 이듬해 곡산부사로 나갔다. 이 때 피폐한 농촌의 현실을 확인하고 농민의 고통을 덜어주기 위하여 조정에 세금을 탕감해달라는 탄원을 하기도 하였다.

1816년 승지를 거쳐, 1818년에 춘천부사로 나갔다. 이 때 그 지방의 토호들의 횡포를 막기 위하여 맞서다 파직 당하였다. 1822년 병조참판에 올랐으나 당쟁의 여파로 다시 파직된 뒤, 곧 복관되어 1828년에는 강화유수로 부임하였다. 그러나 윤상도(尹尙度)의 탄핵으로 2년만에 또다시 물러나 시흥 자하산에서 은거하였다.

1832년 다시 도승지에 제수되었으나 벼슬 생활에 환멸을 느낀 끝에 사양하였다. 다음 해 대사간에 제수되었으나, 경기암행어사 이시원(李是遠)이 강화유수 때의 실정을 거론, 상소하다가 평산에 유배되었다. 그 뒤 다시 복직되어 이조참판 · 병조참판 등을 역임하였다.

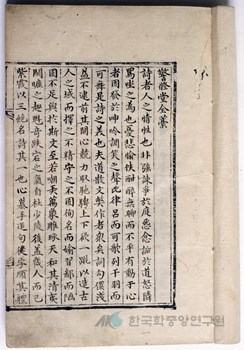

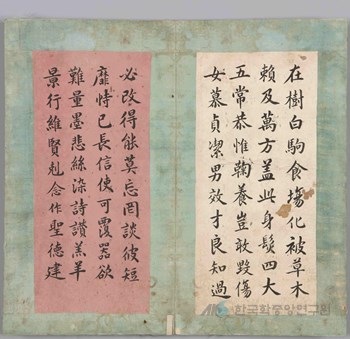

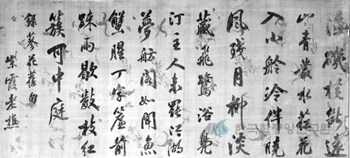

신위는 글씨 · 그림 및 시에 많은 업적을 남겼다. 시에 있어 한국적인 특징을 찾으려고 노력하였다. 특히, 없어져가는 악부(樂府)를 보존하려 했는데, 한역한 「소악부(小樂府)」와 시사평(詩史評)을 한 「동인논시(東人論詩)」 35수, 우리나라의 관우희(觀優戱)를 읊은 「관극시(觀劇詩)」 등이 있다.

신위의 시를 가리켜, 김택영(金澤榮)은 시사적(詩史的)인 위치로 볼 때 500년 이래의 대가라고 칭송하였다. 이러한 신위의 영향은 강위(姜偉) · 황현(黃玹) · 이건창(李建昌) · 김택영에 이어져 우리나라 한문학을 마무리하는 구실을 하였다.

또한 그림에 있어서는 산수화와 함께 묵죽에 능하여, 이정(李霆) · 유덕장(柳德章)과 함께 조선시대 3대 묵죽화가로 손꼽힌다. 강세황(姜世晃)에게서 묵죽을 배우고 남종화(南宗畫)의 기법을 이어받아 조선 후기 남종화의 꽃을 피웠다. 신위의 묵죽화풍은 아들 신명준(申命準) · 신명연(申命衍)을 비롯, 조희룡(趙熙龍) 등 추사파(秋史派) 화가들에게까지 영향을 미쳤다.

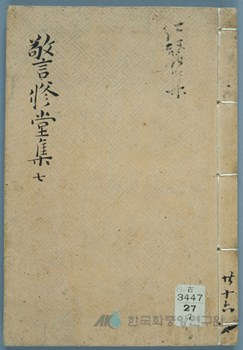

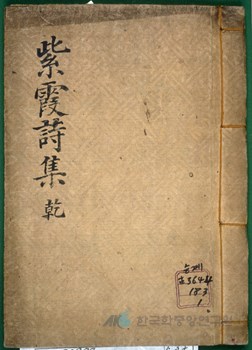

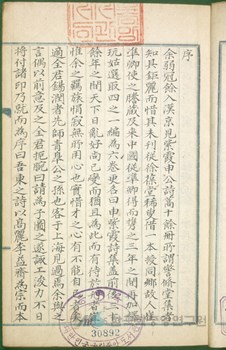

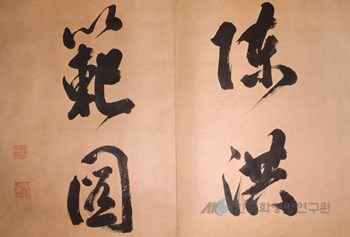

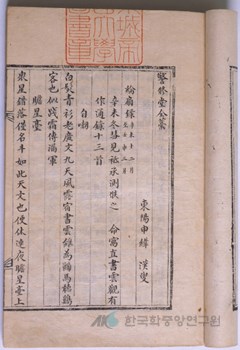

대표적 작품으로 「방대도(訪戴圖)」와 「묵죽도」가 전한다. 또한, 글씨는 동기창체(董其昌體)를 따랐으며, 조선시대에 이 서체가 유행하는 데 계도적 구실을 하였다. 저서로 『경수당전고』와 김택영이 600여 수를 정선한 『자하시집(紫霞詩集)』이 간행되어 전해지고 있다.