건고 ()

궁중 조하악(朝賀樂)과 연례악(宴禮樂)에 사용되었고, 우리나라 북 중에서 가장 크고 화려하다. 크기는 궁중제례악(宮中祭禮樂)의 헌가에서 사용되는 진고(晉鼓)만큼 크다.

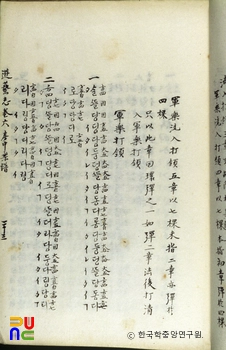

구조는 길이가 긴 북을 가로 놓고, 구슬을 새긴 굵은 기둥(珠柱)에 북통 중앙을 꿰어서 웅크린 네 마리의 호랑이 모양을 한 거호(踞虎)라는 대받침에 세워져 있다.

북통 위에는 크고 작은 두 층의 네모진 방개(方蓋)를 얹어 꽂고 각판(刻板)은 색을 칠해서 붉고 푸른 동다리(휘장)를 둘러치며, 방개의 네 모서리에는 용머리를 새긴 가늘고 긴 장대형의 용두간(龍頭竿)을 뻗치게 하였다.

그 용머리의 입에 구슬 달린 오색 유소(流蘇)술을 물려 늘어뜨리며, 방개 위 정점에는 상로(翔鷺:춤추듯 나는 모양을 한 해오라기)가 연꽃에 선 모양이 날렵하게 조각되었다.

북면의 지름이 1.2m 안팎 되는 크기인 까닭에 큰 황소 두 마리의 가죽이라야 양면을 메우게 되고, 여러 쪽의 나무를 합해서 메운 북통의 길이 또한 1.6m 안팎이나 되는 대형으로 붉은 칠 바탕에 모란꽃이 그려져서 더욱 화사하게 장식되었다. 호랑이 밑 받침대 발에서부터 꼭대기 상로까지의 높이가 4m를 훨씬 넘는다.

이 악기는 유교적 사상에 따라서 아악에는 빠질 수 없는 매우 귀중한 타악기의 위치를 차지하여, 궁중 조회와 연향 때에는 반드시 전정(殿庭) 헌가에서 응고(應鼓)·삭고(朔鼓)를 양편에 두고 음악을 시작할 때 삭고·응고·건고의 순서로 친다.

또, 합주가 그칠 때는 건고를 세 번 치고 그와 동시에 어(敔)를 세 번 긁고 박(拍)을 치면 음악이 그친다. 지금은 대궐 안 전정 연주가 없어 사용되지 않고 다만 국립국악원에 전시용으로 보관되어 있을 뿐이다.