곡용 ()

어간에 어미가 결합되어 여러 가지 문법적 기능을 나타내는 일이 굴절이므로, 곡용은 명사 어간에 곡용어미가 결합하여 그 곡용어미가 담당하는 문법적 기능을 나타내는 현상이라고 말할 수 있다.

곡용은 원래 라틴어의 체언 및 형용사들의 어형변화를 일컫던 용어로서, 라틴어의 명사·대명사·형용사의 어간에 격(格)·수(數)·성(性) 등의 문법범주를 나타내는 어미들이 결합되는 현상을 가리키던 이름이다.

국어에서는 곡용이라는 이름이 그리 널리 쓰이지 않으나, 일부 학자들에 의하여 ‘책이, 책을, 책에서, 책으로’처럼 명사에 격조사가 결합하는 현상을 가리키는 이름으로 쓰여왔다. 흔히, 격조사라 불리는 ‘이·을·에·에서·으로’ 등이 뒤따라서 그들에게는 격어미라 불린다. 국어에는 성과 수의 문법범주가 없으므로 국어에서의 곡용이란 격에 대한 굴절뿐이며, 따라서 국어의 곡용은 격변화라 불리기도 한다.

그리고 국어에는 접두사에 의한 굴절은 없고 전부 접미사, 즉 어미에 의한 굴절뿐이므로 국어의 굴절은 곧 어미변화라 할 수 있고, 격변화 곧 곡용은 격어미변화라 바꾸어 부를 수도 있다.

‘이·가·을·를·에·에서·로·으로’ 등과 같이 격을 나타내는 형태소들을 하나의 단어로 보아 조사로 처리하느냐, 아니면 단어의 자격이 없는 어미로 해석하느냐는 국어학계의 오랫동안의 논란거리였다.

이들을 단어로 보면 ‘사람이·사람은·사람에게’ 등은 명사에 조사가 결합된 두 단어의 결합으로 해석되므로 국어에 곡용 범주를 설정할 필요가 없게 되며, 어미로 보면 이들은 ‘사람’이라는 한 단어의 어미변화, 곧 곡용으로 해석된다.

요점은 ‘이·을·에게’ 등이 단어인가 어미인가하는 문제이다. 이들을 단어로 보기 어렵게 하는 점은 우선 이들이 자립형태소(自立形態素)가 아니라는 점이다. 늘 체언에 결합되어서만 문장에 나타날 뿐 그 단독으로 문장에 쓰이는 일이 없어 일반 단어들과 그 성질을 달리한다.

그러나 많은 학자들은 이들을 어미로 보기보다는 조사로 보는 길을 택한다. 반드시 자립형태소라야 단어일 수 있는 것은 아니며, 또 이들은 비록 자립형태소는 아니더라도 활용어미가 어간에 밀착하듯이, 그처럼 강도가 크게 체언에 밀착하는 것은 아니라는 점을 이들은 그 근거로 삼는다.

활용에 있어서는 어미가 필수적으로 있어야만 하며 이것이 굴절의 일반적인 특성이다. 국어 활용에 있어 ‘읽어라·읽으니’가 때에 따라서는 ‘읽’하나로 대체될 수 없는 것은 ‘읽’이 의존형태소이므로 당연하지만, 자립형태소인 영어의 look과 같은 동사나 box와 같은 명사의 굴절에 있어서도 is looking이나 many boxes 등의 ing나 es 등의 어미가 때에 따라서 생략되는 일은 있을 수 없다.

그에 비하여 ‘책이·책을’ 등의 ‘이·을’은 ‘책 참 많구나!’나 ‘책 많이 읽어라.’에서처럼 때에 따라서는 생략될 수 있는 성질을 가지고 있다. 그만큼 ‘이·을’을 곡용어미라고 보기에는 체언과의 분리성이 큰 것이다. ‘책만이, 책에서만이 아니라, 여기까지가, 여기부터가, 슬퍼서가 아니라’ 등도 ‘이·가’와 체언간의 높은 분리성을 보여준다. 즉, 자립형태소는 아니더라도 ‘이·가·을·를’ 등은 일반 어미보다는 자립성이 크고, 이러한 점들이 이들을 곡용어미로 해석하기 어렵게 만드는 점들이다.

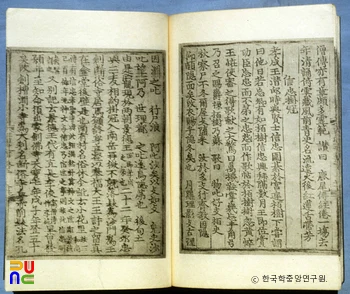

‘이·을·에·으로’ 등을 격어미로 보아 국어에 곡용의 범주를 최초로 설정한 사람들은 서양사람들이었다. 1881년 프랑스선교단에 의하여 간행된 ≪한국어문법 Grammaire Coreenne≫에서는 체언 뒤에 쓰이는 이른바 격조사 ‘이·으로·의·의게·을·아·에·에셔’ 및 ‘은’을 각각 주격·구격(具格)·속격(屬格)·여격(與格)·대격(對格)·호격(呼格)·처격(處格)·탈격(奪格)·대립격(對立格) 등을 나타내는 곡용어미(declines)로 보고, 이들에 의하여 일어난 현상을 곡용(declinaison)이라 하였다.

그뒤 언더우드(Underwood,H.G.)나 에카르트(Echardt,P.A.) 등이 쓴 국어문법서에서는 격어미라는 이름은 안 쓰이고 대신 국어의 조사(助詞)를 후치사(後置詞, postposition)라 하여 서구어의 전치사와 비슷한 기능을 하는 단어로 인식해오다가, 람스테트(Ramstedt,G.J.)의 ≪한국어문법 A Korean Grammar≫(1939)에서 다시 격어미 및 곡용의 개념이 도입되었다.

람스테트는 국어의 격을 주격·속격·여격·처격·대격·구격 등 여섯으로 구분하였는데, 람스테트의 주격은 체언 자체이므로 그의 문법서에 설정된 국어의 곡용범주는 다섯 개의 격이라 할 수 있다. 람스테트는 흔히 주격조사, 또는 주격어미로 일컬어지는 ‘이·가’를 격어미로 다루지 않고, ‘이’를 지정첨사(指定添辭, determinative particle), ‘가’를 연결첨사(connecting particle)로 구분하였는데, 흔히 특수조사라 하여 격조사와 구분하는 ‘은·는’이나 ‘도’들과 함께 첨사의 하나로 해석하였다.

람스테트의 문법서는 언어학을 전공한 학자에 의하여 쓰여진 과학적인 연구업적으로 평가되는만큼, 여기서 국어의 곡용을 인정한 일은 그뒤의 국어학자들에게 큰 영향을 미쳤다. 국어학자로서 국어의 곡용을 인정하는 학자는 대부분 이 람스테트의 영향을 받았다고 할 수 있다.

단어란 무엇인가라는 문제는 어느 언어에서나 쉽게 풀리지 않는 난제로서, 국어의 조사들은 더구나 바로 그 경계에 있는 것들이어서, 자연히 견해가 여러가지로 갈릴 수밖에 없는 것으로 보인다.

국어에 격어미를 인정하는 학자들에 있어서도 조사 중 어디까지를 격어미로 보느냐가 일치하지 않는 것은, 이 조사들의 성격이 워낙 단어와 어미의 중간자적이기 때문이다.

앞의 프랑스선교단과 람스테트의 문법서에서 이미 네 가지 조사가 한쪽에서는 격어미로, 다른 쪽에서는 다른 것으로 달리 처리된 것을 보았지만, 이숭녕(李崇寧)의 ≪중세국어문법 中世國語文法≫(1961)에서는 일반격을 아홉, 복합격을 다섯으로 설정하여 이들과 다시 차이를 보인다.

여기에서는 일반격으로 주제격·대격·주격·속격·처격·조격(造格)·공동격·서술격·호격이 설정되어 있는데, 여기서의 주제격은 ‘은·는’을 가리키는 것으로 프랑스선교단 문법서의 대립격과 일치하며, 조격은 구격의 다른 이름이며 새로이 설정된 것은 공동격과 서술격이다. ‘와·과’를 공동격어미로, 또 흔히 계사(繫辭) 또는 지정사(指定詞)라고 하는 ‘이다’를 서술격어미로 처리한 것이다. 그리고 서양 사람들이 설정하였던 여격은 여기서는 후치사로 처리되었으며, 탈격 역시 후치사로 처리되었다. 그뒤에도 국어에 곡용어미를 설정하는 문법가들이 몇몇 있었는데, 그 내용에 있어서는 모두 조금씩 차이를 보였다.

국어의 조사를 전부 격어미로 해석하는 일도 없지 않았다. 학교문법서이기는 하나 정열모(鄭烈模)의 ≪신편 고등국어문법≫이 그 대표적인 예이다. 그러나 대체로 격어미를 인정하더라도 조사 중 격조사만을 격어미로 다루고, 흔히 특수조사라고 하는 부류는 후치사 등의 이름을 붙여 단어의 자격, 다시 말하면 품사의 자격을 인정하는 방향으로 처리하고 있다.

격어미는 순전히 체언의 통사적기능(統辭的機能)을 나타내어주는 구실만 하는 부류이지만 ‘은·는·만·도·까지’ 등의 특수조사는 그 자체로서 독자적인 의미를 가진다고 해석하기 때문이다. 따라서, 문제는 격조사가 어미냐 아니냐로 압축되며, 특수조사까지는 확대되지 않는다고 할 수 있다. 국어문법학의 흐름을 보면 초기에는 용언의 활용어미까지도 단어로 해석하는 매우 분석적인 태도를 보였다.

그러다가 활용어미는 단어일 수 없음을 인식하고 조사는 여전히 단어로 해석하였다. 이 해석은 오늘날까지도 이어지지만, 후기에 와서는 조사 전부, 또는 그 중 격조사는 활용어미와 마찬가지로 단어일 수 없다는 해석이 나왔다. 사적(史的)으로 보면 곡용어미설의 등장은 제일 후기에 속한다. 이에 입각해서 격조사를 조사로보다 격어미로 보는 해석이 한층 과학적이고 진보적이라는 평가를 내리는 수가 없지 않다. 그러나 국어에 곡용범주가 설정될 수 있을지 없을지는 아직 명쾌하게 해결되지 않은, 국어 문법학계가 안고 있는 과제라 할 수 있다. →조사, 활용