국어정서법 ()

국어정서법은 한글로 우리말을 표기하는 규범이다. 정서법은 표기법, 철자법, 맞춤법으로도 불린다. 우리말을 어떠한 글자로 어떻게 적느냐 하는 체계 전반을 가리킨다. 한글 자모를 음절 단위로 묶어 쓰는 국어정서법의 기본적인 규칙이 『훈민정음』에 실려 있다. 개화기에 들어 국가적 차원에서 통일된 정서법을 마련하고자 하였지만 실용에 옮겨지지는 못하였다. 국어의 통일된 정서법을 마련하게 된 것은 1933년 공포된 「한글마춤법통일안」에서였다. 이 통일안을 수정·보완한 「한글맞춤법」이 1988년에 공포되면서 이 맞춤법은 국가가 관장하는 국어정서법으로써의 권위를 갖게 되었다.

정서법은 표기법 · 철자법 · 맞춤법 등으로도 불린다. 국어정서법은 우리말을 어떠한 글자로 어떻게 적느냐 하는 체계 전반을 가리키므로, 넓은 의미로는 국한혼용문(國漢混用文)에 쓰이는 한자나, 숫자에 쓰이는 아라비아 숫자, UN · TV · KBS와 같이 약호에 쓰이는 로마자 등 우리말 표기에 쓰이는 수단 전부를 포함할 수도 있으나, 일반적으로 우리말 표기의 고유한 수단이며 가장 주된 수단인 한글에 의한 우리말 표기의 규칙과 그 체계만을 국어정서법으로 간주한다.

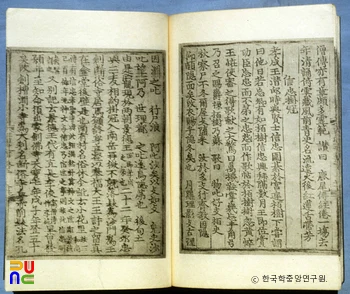

국어정서법의 역사는 1443년 훈민정음이 창제되면서 시작되었다. 각 글자의 모양과 이 글자들을 운영하는 국어정서법의 가장 기본적인 규칙이 『훈민정음』에 규정되어 있다. 제일 먼저 주목을 끄는 것은 모아쓰기에 대한 규정이다. ‘ · , ㅡ, ㅗ, ㅜ, ㅛ, ㅠ’와 같은 모음글자는 자음글자 아래에 쓰고, ‘ㅣ, ㅏ, ㅓ, ㅑ, ㅕ’와 같은 모음글자는 자음글자 오른쪽에 쓰며, 받침(종성)은 이들의 아래쪽에 쓰라는 규정이 그것이다.

한글은 자음과 모음을 분리하여 글자를 만든 자모문자, 즉 음소(音素)문자이므로 각 글자를 ‘ㄱ ㅗ ㄱ ㅜ ㅁ ㅏ’처럼 하나씩 이어가기만 하여도 되는 글자인데, 이것을 ‘고구마’처럼 음절(音節)단위(單位)로 묶어 모아쓰기를 하도록 한 조처는 다른 음소문자에서는 그 유례를 찾아볼 수 없는 매우 특이한 조처이며, 국어정서법의 가장 기본적인 규정의 하나이기도 하다.

받침은 꼭 어느 자리에 쓰라는 규정이 『훈민정음』에는 없다. 다만 “종성은 초성을 다시 쓰라”는 규정(終聲復用初聲), 그리고 “모든 글자는 합쳐져야 소리를 이룬다”는 규정(凡字必合而成音)만 있지, 그 종성을 앞의 모음글자의 오른쪽에 쓰라든가, 아래쪽에 쓰라는 등의 규정은 없다. 그러나 『훈민정음』의 「초성해(初聲解)」, 「종성해(終聲解)」, 「합자해(合字解)」 및 「용자례(用字例)」 등에서 종성은 반드시 모음글자 아래쪽에 받침으로 쓰이고 있는 실례를 봄으로써, 합자(合字) 방식에 대한 규정이 어떠한 것인가를 충분히 알 수 있다. 결국 국어정서법의 첫 출발은 한글 자모를 ‘ㄷ ㅗ ㄹ, ㅎ ㅗ ㅏ ㄹ, ㅎ ㆍ ㄹ ㄱ’ 등으로 풀어쓰는 대신, ‘돌, 활, ᄒᆞᆰ’처럼 음절 단위로 묶어쓰라는 규정에서부터 시작되었다고 할 수 있다.

『훈민정음』에는 이밖에도 방점(傍點)에 대한 규정이나, 한글 자모가 한문과 어울려 쓰일 때는 “孔子ㅣ 魯ㅅ사ᄅᆞᆷ”처럼 다른 글자와 음절단위로 묶이지 않고 단독으로 쓰일 수 있는 규정, 또 받침으로 초성을 다 쓰지만 이른바 팔종성법(八終聲法)이라고 하여 ‘ㄱ, ㆁ, ㄷ, ㄴ, ㅂ, ㅁ, ㅅ, ㄹ’의 여덟 글자만 쓸 수도 있다는 규정 등이 더 있다.

그러나 오늘날 우리가 흔히 맞춤법이라고 부르는 것에 해당하는 규정은 『훈민정음』에도 없고, 다른 문헌에서도 찾아볼 수 없다. 이 때문에 훈민정음이 창제된 뒤, 국어정서법은 오랫동안 확고하게 통일된 모습을 갖추지 못한 채 이어져오게 되었다. 15세기 훈민정음 창제 직후의 한글문헌에 나타난 정서법은 문헌마다 조금씩 다르다. 가장 일반적인 특징은 이른바 팔종성법을 지켜 받침에 ‘ㄱ, ㆁ, ㄷ, ㄴ, ㅂ, ㅁ, ㅅ, ㄹ’ 이외의 초성글자는 쓰지 않은 점과, 이른바 연철법(連綴法)이라고 하는 방식을 채택하여 명사와 용언어간의 끝받침을 조사나 어미의 첫소리로 내려쓰는 점이었다.

이러한 특징이 가장 두드러진 최초의 문헌은 『석보상절』인데, “목수미 므거ᄇᆞᆫ 거실ᄊᆡ 손ᅀᅩ 죽디 몯ᄒᆞ야 셟고 애왇븐 ᄠᅳ들 머거”에서 ‘목숨이, 먹어’ 대신 ‘목수미, 머거’로 표기된 데서 그것을 엿볼 수 있다. 이러한 음운론적 표기법은 그뒤 오랫동안 여러 문헌의 정서법의 주류를 이루었다.

그러나 15세기의 국어정서법은 계속 모색기에 머물러 있었다고 할 수 있다. 이러한 점은 된소리의 표기에서도 엿볼 수 있다. 국어에는 관형형어미 ‘ㄹ’ 다음에 오는 단어의 첫소리가 된소리로 나는 규칙이 있다. 이를 훈민정음 창제 직후의 자료들인 『용비어천가』나 『월인천강지곡』 및 『훈민정음언해』에서는 한결같이 그 ‘ㄹ’ 다음에 ‘ㆆ’을 덧붙여 ‘도라오○ 제, 드○ 사ᄅᆞᆷ도, 그○ 것 잇ᄂᆞ니ᄂᆞᆫ’처럼 표기하였다.

그러던 것이 『석보상절』, 『월인석보』, 『아미타경언해』, 『능엄경언해』에 오면 앞의 방식과 더불어 ‘經 디닐 싸ᄅᆞ미, 갈 ○ 업서, 거름거를 쩌긔, 밥 빌 쩨’처럼 ‘ㆆ’자를 안 쓰는 대신 후속 자음을 각자병서(各自竝書)로 표기하는 방식이 혼용되고, 이것이 다시 『법화경언해』, 『금강경언해』, 『영가집언해』에 와서는 ‘ㆆ’자가 완전히 소멸되면서 ‘行ᄒᆞᆯ 싸ᄅᆞᄆᆞᆯ, 몯 볼 꼬디니라’와 같은 각자병서 표기로 통일된다.

그러나 『원각경언해』에 오면 각자병서 표기는 완전히 자취를 감추고, ‘修行ᄒᆞᆯ 사ᄅᆞ미, 元輔애 올올 고ᄃᆞᆯ, 사를 ᄃᆡᄅᆞᆯ, 그츨 저기, ᄆᆡᆼᄀᆞ롤 디니’처럼 관형형어미 ‘ㄹ’ 다음의 명사 첫소리가 평음자(平音字)로 통일되며, 이것이 『두시언해』, 『금강경삼가해』 등으로 이어져 15세기 말의 『육조법보단경언해』에까지 계속된다. 따라서, 어떤 형태소가 주위 환경에 의하여 된소리가 나는 현상을 정서법에 어떻게 반영하는가에 있어서도, 15세기의 국어정서법은 모색을 거듭하고 있었다고 할 수 있다.

16세기 이후의 정서법은 다양한 변화와 실험을 거치면서 새로운 표기 방식을 모색했다. 이 변천은 ‘ᄆᆞᅀᆞᆷ’이 ‘ᄆᆞᄅᆡ’으로 바뀌고 성조의 표시가 혼란스러워지는 등과 같은, 음운변화에 의한 것도 있지만 단순히 정서법상의 변천인 것도 있다. 그 하나로 분철(分綴)이 많아지는 경향을 들 수 있다. 16세기에 접어들어 얼마 안 되는 1518년의 『여씨향약언해』부터 싹트기 시작한 분철표기는 『소학언해』(1587)에 이르면 ‘벼슬에, 벋의게, 도라옴애, 죽엇다가, 걷으며, ᄆᆞᆰ으며’와 같은 표기가 일반화되고, 이 경향은 후대로 갈수록 더욱 뚜렷해진다. 그리하여 심한 경우에는 ‘너기다, 이믜, 나를’이 ‘넉이다, 임의, 날을’처럼 지나치게 분철되는 현상조차 일반화하였다. 그러나 이 시대의 분철은 몇몇 받침에서만 허용되었다. 받침이 ‘ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ’ 등일 때는 물론, 용언의 경우에는 어간말받침이 ‘ㄹ, ㄷ, ㅅ’일 때에도 분철이 허용되지 않았다.

16세기 이후의 정서법의 변천 중 또 하나의 두드러진 현상은 받침 ‘ㄷ’이 ‘ㅅ’으로 바뀌어 표기되는 현상이다. 15세기 문헌에서는 받침 ‘ㄷ’과 ‘ㅅ’이 완벽하게 구별되어 표기되었는데 16세기에 접어들면서 ‘갇나ᄒᆡ/갓나ᄒᆡ’, ‘벗 삼ᄂᆞ니/벋 삼가아’와 같은 혼기(混記)가 나타나다가 점차 이 혼기의 정도가 심하게 된다.

그러다가 『박통사언해』(1677)에 오면 받침 위치에서 ‘ㄷ’은 자취를 감추고 ‘ㅅ’이 두 받침을 대표하게 된다. 그리하여 ‘ㄷ’ 말음을 가진 용언조차 ‘듯더니, 뭇노니, 文書를 밧고’처럼 표기하기에 이른다. 팔종성법이던 당시까지의 전통이 칠종성법으로 바뀐 것이다. 이 칠종성법의 전통은 20세기 초까지 이어진다. 국가가 관장하지 않은 상태의 정서법이 혼란 속에서도 시대에 따라 뚜렷한 경향을 띠면서 변천해온 사실은 주목을 요한다.

19세기에서 20세기로 접어드는 시기에 우리나라가 개화기를 맞으면서 한글은 우리 문자생활의 중심 수단이 되었다. 정서법이 더이상 개인 차원에 머물러 있을 수 없게 된 것은 말할 것도 없다. 한글은 1894년 갑오경장 이후 공용문서에 사용되기 시작하면서, 공식적인 문자로서의 위상을 갖추게 되었다. 인쇄술의 발달로 필사본의 한글소설처럼 극히 한정된 독자를 대상으로 하는 것이 아니라 국민대중을 대상으로 하는 글이 급격히 많아지게 됨에 따라 통일된 정서법을 시급히 필요로 하게 되었다.

이러한 필요성은 먼저 개인적인 움직임을 불러일으켜 지석영(池錫永)의 「신정국문(新訂國文)」이나 이능화(李能和)의 「국문일정의견(國文一定意見)」과 같은 정서법통일안을 만들어내게 하였으며, 드디어는 새 정서법의 제정을 전담할 국가기관을 하나 만드니, 그것이 곧 1907년에 학부(學部) 안에 설립된 국문연구소(國文硏究所)였다. 국가가 비로소 정서법을 관장하겠다는 의지를 보인 점에서, 국문연구소의 설립은 국어정서법의 역사에 있어 획기적인 사건이었다.

그러나 국문연구소에서의 연구성과는 실용에 옮겨지지는 못하였다. 1909년 12월 국문연구소 연구위원들의 최종연구결과인 「국문연구의정안(國文硏究議定案)」이 만들어졌으나, 국가적인 호응을 받아 공포되어 보지도 못한 채 1910년 경술국치를 맞았기 때문이다. 그러나 경술국치 뒤에도 한참 동안은 한글을 썼고, 특히 초등학교 교과서를 한글로 만들었기 때문에 정서법의 정리는 여전히 필요한 과제로 남아 있었다.

이러한 가운데 1911년 조선총독부 학무국(學務局)에서 「보통학교용 언문철자법(普通學校用諺文綴字法)」을 제정, 발표하였다. 이 언문철자법의 제정에는 국문연구소의 연구위원이었던 어윤적(魚允迪)과 현은(玄檃)도 다른 한국학자 2명 및 일본학자 4명과 함께 참여하였으나, 그 내용은 대체로 19세기에 행하여지던 국어정서법의 전통을 살리는 방향이어서, 오늘날 우리가 쓰고 있는 정서법과 그 뼈대를 같이한 국문연구소의 정서법안과는 그 방향을 크게 달리하는 것이었다.

용언활용에서 ‘먹엇소, 들어간다, 붉은’ 등은 분철하면서도 받침이 ‘ㄷ, ㅈ’일 때는 ‘어덧소, 바덧소, 개가 지젓소’처럼 연철한 것이나, ‘놉흔, 갓흔, 붓흔[附], 깁히[深], 압흘’처럼 ‘ㅎ’을 분철시킨 것이나, ‘ᄭᅩᆺ츨 · ᄭᅩᆺ체’처럼 뜻없는 일종의 중철(重綴) 표기를 한 것 등, 모두 19세기 문헌에서 널리 쓰이던 것을 그대로 이어받았다. 된소리표기를 ‘ᄭᅩᆺ, ᄯᅳ덧소’처럼 ‘ᄭᅠ, ᄯᅠ, ㅽ’으로 한 것도 마찬가지이다.

이 정서법은 1921년 약간의 수정이 가하여졌으나, 역시 그 시대 역행적인 체계 때문에 사회로부터 개정의 요청을 받게 되어 1929년 다시 대폭 수정하여, 1930년 「언문철자법(諺文綴字法)」으로 발표되었다. 초등학교뿐만 아니라 각급학교 국어교과서에 적용하기로 된 이 정서법은 앞의 것과는 달리 19세기의 전통을 크게 버리고 국문연구소의 정서법과 아주 흡사해졌다.

된소리표기를 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ’으로 바꾼 것을 비롯하여 분철에 있어서도 ‘얻어서, 짖어서, 같아서, 쫓아서’처럼 일관성을 찾고, ‘값이, 넋이, 앉을, 핥을’처럼 두 개의 받침까지도 인정한 것 등이 그것이다. 아직 ‘숯이, 숯테, 빛이, 빛테서, 밭치, 끝치오’나 ‘조타, 만타’ 등의 어색한 표기를 규정하고 있으나 ‘웃음, 죽음, 깊이, 넓이’와 ‘무덤, 마개, 꾀꼬리, 개고리’ 등의 구분을 비롯하여 매우 정밀한 규정을 총설 3항, 각설 25항, 부기 2항에 걸쳐 조리있게 해놓고 있다.

「언문철자법」은 교과서에 직접 실용된 최초의 정서법이라는 점과 함께 국어정서법의 발전에 기여한 바가 매우 컸다. 「언문철자법」이 비록 조선총독부에서 만들어지고 또 일본학자도 참여하였지만 심의린(沈宜麟), 이세정(李世禎), 장지영(張志暎), 권덕규(權悳奎), 정열모(鄭烈模), 최현배(崔鉉培), 신명균(申明均) 등 우리 학자가 주동이 되어 만든 것이므로 그 의의가 과소평가되어서는 안 될 것이다.

그뒤 1933년 조선어학회에서 「한글마춤법통일안」을 제정, 공포하였는데, 이는 우리 국어정서법 발달사에 있어 마지막 장을 장식하는 장거(壯擧)였다고 할 수 있다. 그것은 총론 3항, 각론 7장 63항, 부록 2항에 걸친, 정서법의 거의 모든 문제를 총망라한 그 내용의 풍부함과, 학리(學理)와 실용성을 이상적으로 조화시킨 정연한 체계와, 1945년부터 오늘날까지 우리나라의 모든 문자생활이 이 통일안에 의하여 통일됨으로써 문화국가다운 통일된 정서법을 가지게 되는 계기를 마련해주었다는 점 등에서 그러하다.

18명의 학자가 3년 동안 125회의 회의를 거쳐 완성하였다는 사실에서도 이 통일안의 제정에 기울인 당시 학자들의 노력을 짐작할 수 있거니와 이 「한글마춤법통일안」의 완성은 개화기 이후 오랫동안 우리 민족이 숙원해 왔던 과업의 성취였다고 보아 틀림없을 것이다. 그리고 직접적으로는 국문연구소에서 시도하였던 목표가 이 「한글마춤법통일안」의 공포로써 꽃이 피었다고 할 수도 있다. 그것은 특히 이 통일안의 정신과 방향이 국문연구소의 그것과 거의 일치하기 때문에 그러하다.

「한글마춤법통일안」은 1988년에 「한글맞춤법」으로 탈바꿈하였다. 대부분 그 내용을 그대로 유지하였으나 전반적인 수정 보완을 하여 문교부고시(제88-1호)로 공포한 것이다. ‘흔ㅎ지’와 같은 표현은 없애고 ‘흔치’로 통일하고, ‘가까와, 아름다와’ 등은 ‘가까와, 아름다와’로 고쳤다. 보조용언은 본용언에 붙여 쓸 수 있도록 한 것 등이 개정의 주요 골자로서 현실성을 많이 참작하였다고 할 수 있다. 그리고 무엇보다 국어정서법이 국가가 직접 관장하는 형식으로 바뀌어 한층 권위를 갖추게 되었다는 것이 「한글맞춤법」 탄생의 의의라 할 것이다.